Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Кожа человека оказалась пристанищем архей

Международная группа ученых показала, что археи представлены в микробиоме человека шире, чем предполагалось, и связала параметр с возрастом и сухостью кожи.

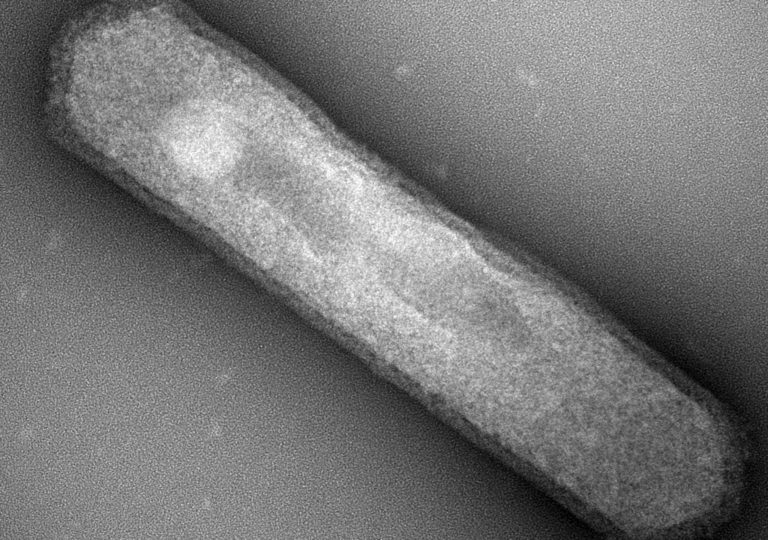

Важным фактором здоровья человека выступает микробиом кожи. Большинство составляющих его микроорганизмов представляют собой комменсалов, которые защищают тело от патогенов. Основная роль при этом отводится бактериям, реже объектом исследований служат вирусы, эукариоты и археи. Предполагается, что последние распространены на коже незначительно и выполняют второстепенные функции; кроме того, существующие техники анализа микробиома рассчитаны на выявление клеток бактерий, но не архей: так, праймеры F515/R806, которые обычно используются в амплификации 16S рРНК генов, позволяют сравнительно точно выделить только 50 процентов известной последовательности ДНК архей.

Ранее случайно обнаружить архей на коже человека удалось только трем группам ученых (1, 2, 3). Так, в 2011 году американские биологи нашли на ладонях двух добровольцев хемиолитотрофов из типа Thaumarchaeota (F515/R806 «узнают» только восемь процентов последовательности их ДНК), обитающих в почвах. Затем авторы из Германии показали, что археи могут составлять 4,4 процента микробиома кожи, и на Thaumarchaeota приходится 88 процентов найденных линий. Помимо них в образцах были обнаружены и эвриархеоты (Euryarchaeota). Таким образом, число и вклад архей в здоровье человека могут превышать прошлые значения, однако то, от чего зависит их присутствие на разных участках кожи, по-прежнему неясно.

Распределение бактерий во многом определяют такие параметры, как сухость и потливость кожного покрова. Например, коринебактерии (Corynebacterium) и бета-протеобактерии (β Proteobacteria) часто находятся во влажных областях (подмышках, подколенной ямке), а пропионовокислые бактерии (Propionibacterium) и стафилококки (Staphylococcus) — в районе сальных желез: на лице и туловище. В новой статье специалисты из Медицинского университета Граца и других учреждений изучили долю архей в микробиоме на относительно крупной выборке из 51 человека в возрасте от одного года до 75 лет. Источником образцов служила кожа лица и торса, их оценка проводилась путем амплификации 16S рРНК генов и Фурье-спектроскопии.

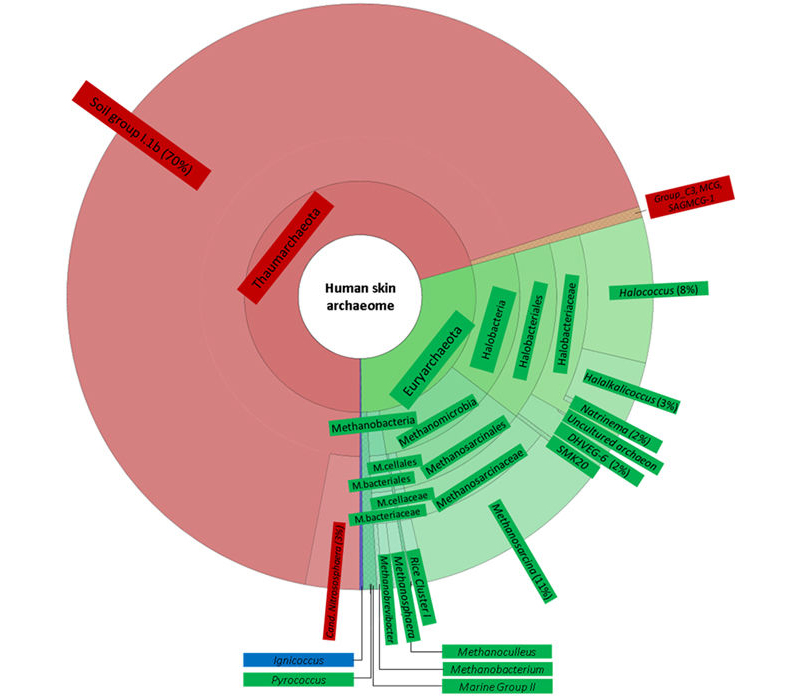

После выделения ДНК авторы сравнили значения с социодемографическими параметрами и химическими свойствами кожи. Результаты не обнаружили значимых различий по половому признаку, но гипотеза о связи количества архей с возрастом подтвердилась. Так, в период с одного года до 11 лет эти микроорганизмы составляли около 1,1 процента микробиома, в 12–60 лет — 0,2 процента, в 61–75 лет — 4,7 процента. Любопытно, что представленность архей, как и бактерий, коррелировала с влажностью кожного покрова: гораздо чаще они встречались на наиболее сухих участках. В соответствии с предыдущими наблюдениями, самым распространенным типом оказался Thaumarchaeota (70 процентов).

Отдельно ученые указали такие таксоны, как галобактерии (Halobacteria) — во всех образцах, кроме трех, — метаногены (Methanogens) и кренархеоты (Crenarchaeota) — в двух образцах. После Thaumarchaeota самым встречаемым на коже типом были эвриархеоты. Полученные данные дополняют имеющуюся информацию о распространенности архей в составе микробиома человека и указывают на необходимость дальнейших исследований.

Статья опубликована в журнале Scientific Reports.

Ранее международная группа ученых обнаружила в содовых озерах Сибири новый класс архей.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии