Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Биофизики смоделировали тактики совместной охоты в любых средах

Венгерские ученые построили и испытали самую подробную модель совместной охоты сухопутных, летающих и водоплавающих хищников.

Совместная охота широко распространена среди млекопитающих, птиц, рыб и насекомых. При этом ее результат слабо зависит от физической силы: как правило, хищники уступают добыче в скорости, однако даже гепард — самое быстрое животное на планете — охотится парами. Рост числа преследователей также не повышает вероятность успеха: снижать объем пропитания могут не только небольшие (менее трех особей), но и чрезмерно крупные (свыше десяти особей) группы. Поэтому более важными представляются тактики, которые используют стороны. Известно, что основной реакцией на нападение в дикой природе служит бегство, а многие хищники, например львы и афалины, стремятся окружить жертву. При наличии препятствий или иных сдерживающих факторов, последняя, в свою очередь, не может полагаться на скорость и вынуждена маневрировать.

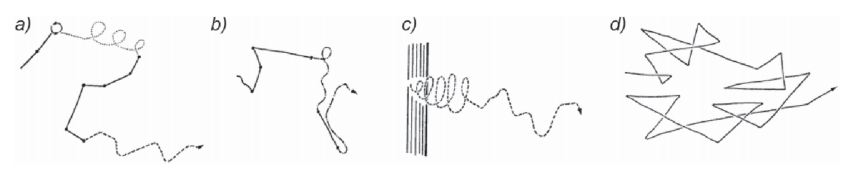

Подобные маневры, в частности, характерны для оленей и зайцев: при сокращении дистанции хищником они совершают резкий поворот. В течение нескольких секунд после этого атакующий, из-за инерции, продолжает движение по прежней траектории, и для корректировки маршрута ему требуются дополнительные время и усилие. Схожим образом действуют внезапные зигзагообразные и петлеобразные перемещения. Изучение таких тактик ограничено большим числом переменных: существующие модели совместной охоты не позволяют оценить влияние многих факторов среды, например шума и инерции. Кроме того, они описывают поведение животных только в двухмерном пространстве, что затрудняет исследование охоты в воздухе и воде. Чтобы восполнить пробел, авторы новой работы создали симулятор для моделирования охоты в двух- и трехмерном пространстве.

Помимо инерции и шума алгоритм учитывал временную задержку в обработке информации мозгом животных. По условиям моделирования, на небольшой арене несколько «хищников» притягивались к одной «жертве» по мере сближения с ней, при этом сохраняя между собой дистанцию. Исходя из расстояния до нападающих «жертва» выбирала оптимальную траекторию побега, а в случае невозможности — останавливалась. В качестве переменной также выступал уровень субъективной безопасности добычи: так, на большем удалении от «хищников» она замедлялась, что соответствует поведению обычных животных. Продолжительность каждой сессии составила 600 секунд — это также согласуется со средним показателем реальной охоты. В рамках моделирования двухмерного пространства роль особей выполняли окружности, а трехмерного — сферы разного цвета.

Расчеты показали, что наиболее оптимальной на суше (в двухмерном пространстве) является группа из двух, а в воздухе или воде — из пяти преследователей. Любопытно, что лучшие результаты продемонстрировали группы с нечетным количеством хищников. По-видимому, это связано с геометрией: четное число нападающих повышает риск бреши при попытке окружить жертву, которой последняя может воспользоваться для побега. Как и в дикой природе, моделирование подтвердило преимущества зигзагообразных маневров, особенно в случае, когда хищнику требуется больше времени на обработку информации. В будущем ученые намерены уточнить полученные выводы, моделируя поведение животных с помощью алгоритмов машинного обучения. Данные могут лечь в основу тренировок беспилотных летательных аппаратов.

Статья опубликована в The New Journal of Physics.

Ранее зоолог российского происхождения впервые показал, что змеи способны на координированную охоту.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.

На юге Африки ученые обнаружили коллекцию небольших каменных стрел. С виду — обычные артефакты древнего человека. Но современные технологии позволили выявить их смертельный секрет. Эти наконечники, которым почти 60 тысяч лет, сохранили следы яда. Авторы нового исследования пришли к выводу, что древние охотники стали использовать яды намного раньше, чем считала наука.

На юге Африки ученые обнаружили коллекцию небольших каменных стрел. С виду — обычные артефакты древнего человека. Но современные технологии позволили выявить их смертельный секрет. Эти наконечники, которым почти 60 тысяч лет, сохранили следы яда. Авторы нового исследования пришли к выводу, что древние охотники стали использовать яды намного раньше, чем считала наука.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии