Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Ученые установили новый рекорд высокотемпературной сверхпроводимости

Работу возглавил Михаил Еремец, физик из Института химии Макса Планка (Германия), который в 2014 году установил предыдущий рекорд высокотемпературной сверхпроводимости на уровне 203 Кельвинов (минус 70° С).

Немецкие ученые утверждают, что достигли нового рубежа сверхпроводимости. Согласно их статье, они добились течения электрического тока без сопротивления при самой высокой температуре: всего 250 Кельвинов, или минус 23° С. Несмотря на то что сверхпроводящий материал команды еще не проверен, шансы на обновление результата достаточно велики. Исследование доступно на сайте arxiv.org.

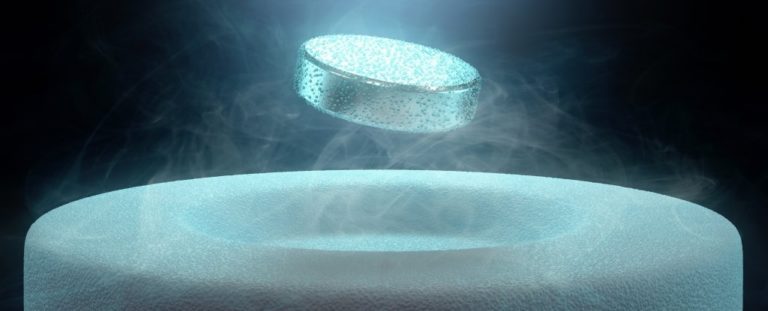

Сверхпроводимость, впервые обнаруженная в 1911 году, вызывает большой интерес среди ученых. Обычно поток электрического тока сталкивается с определенной степенью сопротивления — подобно тому, как сопротивление воздуха создает помехи движущемуся объекту. Чем выше проводимость материала, тем меньше электрическое сопротивление, следовательно, ток может течь более свободно. Однако при низких температурах в некоторых материалах происходит нечто странное. Сопротивление снижается до нуля, и ток течет беспрепятственно. Возникает эффект Мейснера — полное вытеснение магнитного поля из объема проводника, — и материал переходит в сверхпроводящее состояние.

Достижение сверхпроводимости при комнатной температуре, то есть выше нуля градусов по Цельсию, считается главной целью для ученых, ведь такой результат произвел бы революцию в электрической эффективности, значительно улучшив электрические сети, высокоскоростную передачу данных и электродвигатели. Над этим работают многие лаборатории по всему миру, время от времени они сообщают об успешных результатах, которые затем, однако, не проходят тесты на воспроизводимость.

Еремец с коллегами достигли предыдущего рекорда по высокотемпературной сверхпроводимости, используя сероводород. В новом исследовании использовался другой материал — гидрид лантана (LaH10), — находящийся под давлением около 170 гигапаскалей, что сравнимо с условиями в центре земного ядра. В этом году команда сообщала, что достигла сверхпроводимости при использовании этого материала при 215 Кельвинов (минус 58,15° C, минус 72° F), и теперь, всего через несколько месяцев, они улучшили этот результат.

Новая температура в 250 Кельвинов, или минус 23° C, составляет почти половину средней зимней температуры на Северном полюсе (минус 40° C).

«Этот скачок на 50 Кельвинов, по сравнению с предыдущим критическим значением температуры, указывает на реальную возможность достижения сверхпроводимости при комнатной температуре (то есть при 273 Кельвинах) в ближайшем будущем», — уверены авторы работы.

Существует три теста, которые считаются золотым стандартом для сверхпроводимости — из них команда пока достигла только двух: падение сопротивления ниже критического температурного порога и замена элементов в материале более тяжелыми изотопами для наблюдения соответствующего падения температуры сверхпроводимости. Третий — это эффект Мейснера, и ученые пока не наблюдала этого явления, так как их материал имеет диаметр всего несколько миллиметров и расположен внутри алмазной капсулы под высоким давлением. Однако переход к сверхпроводимости оказал влияние и на внешнее магнитное поле, что, хоть пока и не может считаться подтверждением эффекта, тем не менее выглядит достаточно многообещающе.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии