Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Опоздав на 10 лет, США, наконец, «зажгли плазму». Но выиграли от этого военные, а не термоядерная энергетика

Интересующиеся наукой люди наверняка почти все устали от обещаний «светлого термоядерного будущего» — бесконечная, чистая и дешевая энергия все никак не приходит в электросеть. Тем не менее фантастически дорогие исследования в этой области ведут все страны, у которых на это есть возможность. Разгадка проста: «мирный термояд» давно превратился в своеобразную гонку вооружений, только от науки. И очередное достижение американских ученых показывает, насколько это соревнование недалеко ушло от своих военных корней.

Во вторник, 13 декабря, Министерство энергетики США (DOE) сообщило прессе поистине сенсационное известие: американские физики смогли «зажечь» плазму в управляемой термоядерной реакции. Иными словами, в эксперименте плазма начала разогревать себя сама за счет реакции синтеза. За последние полвека к этому рубежу удавалось подойти немногим исследовательским командам, а перешагнуть — никому. С точки зрения прогресса в области термоядерной энергетики это безусловное достижение.

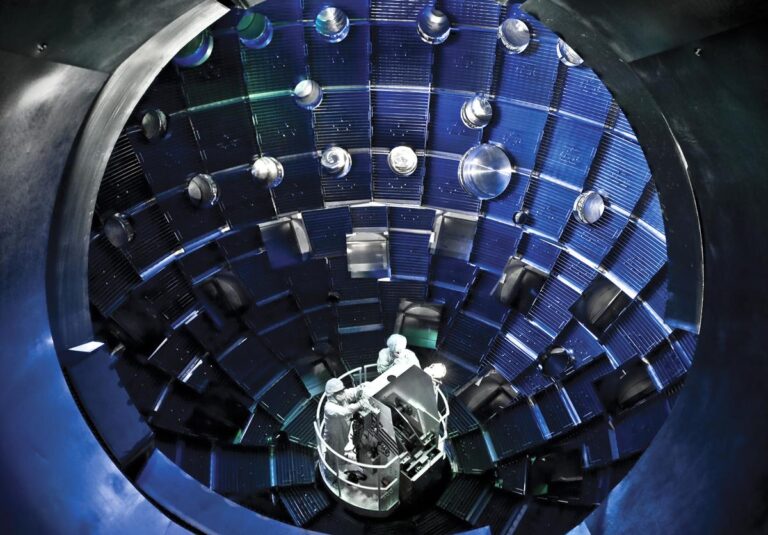

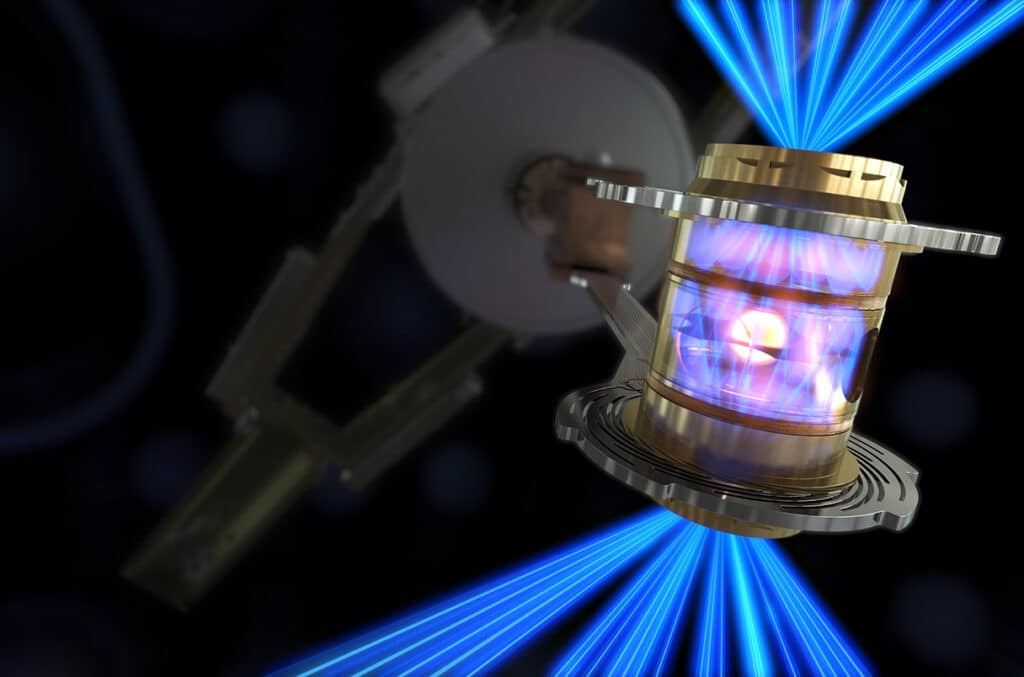

Рекордный эксперимент проводили 5 декабря в Национальном комплексе лазерных термоядерных реакций (National Ignition Facility, NIF). Топливная «таблетка» с дейтерием и тритием получила 2,05 мегаджоуля энергии, а энерговыделение последовавшего за этим взрыва составило 3,15 мегаджоуля. Соотношение между затраченной на создание плазмы и полученной от нее энергией определяют параметром Q, в данном случае он превысил 1,5. До этого самым большим значением Q было 0,7, и его тоже достигли на NIF.

Важно уточнить: впечатляющий результат американских физиков стал прорывом, но исключительно в рамках экспериментов. Это переход за черту «равновесия» (breakeven) к «зажиганию» (ignition), а для практического применения термоядерной реакции для выработки энергии требуется стабильное «горение» (burning plasma). Более того, NIF — не реактор, а очень специфический научный инструмент, поэтому «зажигание» зачтено лишь с научной точки зрения.

На деле с инженерной точки зрения эксперимент имел Q существенно меньше единицы, мягко говоря. Чтобы накачать «таблетку» с топливом (хольраум) чуть более чем двумя мегаджоулями, все 192 лазера комплекса поглотили 322 мегаджоуля энергии. Проблема в том, что перед NIF не стоит задача вырабатывать электричество — его устройство не оптимально для таких целей. Зато позволяет во всех деталях изучать реакции синтеза.

В ближайших экспериментах сотрудники Национального комплекса лазерных термоядерных реакций постараются повторить «зажигание». Их результаты будут оформлены в научную работу и опубликованы в рецензируемом журнале. Пока исследователи поделились анонсом своего достижения и некоторыми деталями, которые требуют дальнейшей проверки.

Что интересно, для термоядерной энергетики этот рекорд, скорее всего, даст не так уж много. Возможно, вдохновит другие команды ученых по всему миру на более интенсивную работу.

А вот для военных это настоящий подарок: теперь они могут ставить натурные эксперименты, демонстрирующие в деталях, что происходит во время взрыва водородной бомбы. К слову, это и есть одно из основных назначений NIF — помощь Пентагону в совершенствовании термоядерного оружия.

Подробнее об устройстве Национального комплекса лазерных термоядерных реакций и его истории Naked Science рассказывал в новости об экспериментах, без которых рекордный результат не был бы возможен. Если вкратце, то изначально «зажигание» планировали выполнить еще в первую кампанию комплекса — до 2012 года. Но выяснилось множество фундаментальных трудностей, на преодоление которых ушли десять лет совершенствования технологии, а также оборудования.

Исследователи просканировали непрозрачные куски янтаря из личного архива немецкого поэта и обнаружили внутри идеально сохранившееся насекомое. Это заставило переписать классификацию древних видов.

Ученые МФТИ с коллегами сравнили возможности классической магнитной силовой микроскопии (МСМ) и разработанного ими ранее нового метода для изучения дефектов в сверхпроводящих пленках. Оказалось, что в ходе сканирования поверхности с помощью квантового вихря, «ухватившегося» за магнитный зонд, можно визуализировать несовершенства структуры в толще материала, получив разрешение на порядок выше возможностей МСМ. Способность метода находить неразличимые для поверхностных методов скрытые дефекты задает новые стандарты в контроле качества сверхпроводников и сверхпроводящих приборов.

Некоторые исследователи предполагали, что по мере исчезновения морского льда белые медведи потеряют кормовую базу и начнут умирать от истощения. Однако их популяция, живущая в районе максимального исчезновения морского льда, напротив, существенно прибавила в весе.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии