Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

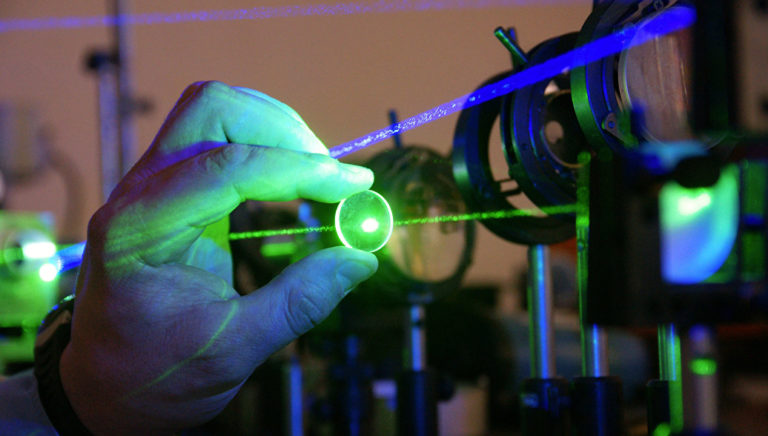

Как физики упростили расчёт сверхточных оптических приборов

Разработан новый метод моделирования оптических элементов, лежащих в основе целого ряда современных приборов и устройств.

Ученые из МФТИ и французского Университета Жана Монне разработали новый метод моделирования оптических элементов, лежащих в основе целого ряда современных приборов и устройств. Работа исследователей с описанием метода, который позволяет проектировать сложные оптические приборы на геймерских видеокартах, опубликована в одном из ведущих оптических журналов Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer.

Алексей Щербаков, сотрудник лаборатории нанооптики и плазмоники Центра наноразмерной оптоэлектроники МФТИ, совместно с коллегой из французского Университета Жана Монне Александром Тищенко (1958–2016) предложили новый подход к расчёту оптических параметров сложных дифракционных решёток и дифракционных элементов. Возможности разработанного метода существенно превосходят возможности других широко применяемых подходов для самых разных оптических структур, так что результаты исследования открывают новые перспективы для высокоэффективной оптимизации элементов современной оптики и оптоэлектроники.

Дифракционные решетки — это оптические элементы, без которых не обходится множество современных приборов в спектроскопии, телекоммуникациях и лазерных технологиях. Они представляют собой периодические в одном или двух измерениях структуры, содержащие сотни и тысячи регулярных элементов: например, серию из параллельных полос микроскопической ширины. Дифракционные решётки способны раскладывать белый свет в спектр, отражая лучи с разной длиной волны в разных направлениях — поэтому они используются практически во всех спектрометрах.

Наглядным и доступным примером дифракционной решётки является обычный лазерный диск. Если его осветить излучением фиксированной частоты, например, с помощью красной лазерной указки, можно увидеть, что появится не один отраженный луч, а целый набор лучей, называемых дифракционными порядками. Направления, в которых распространяются эти лучи, строго фиксированы и зависят от периода решётки (расстояния между соседними элементами), угла падения и частоты излучения. Эта зависимость очень проста и изучается даже в некоторых продвинутых школьных курсах физики. Несравненно более сложным оказывается вычисление интенсивности каждого дифракционного порядка, то есть того, какая доля энергии падающего светового луча отражается в каждом направлении. Выполнение подобных расчётов с высокой точностью чрезвычайно важно с прикладной точки зрения, так как на них основывается оптимизация самых разных приборов и устройств.

Способность дифракционной решётки разлагать свет в спектр используется в спектрометрах: приборах, которые по спектру излучения позволяют определять состав различных веществ, от раствора в пробирке до рассеянных в космическом пространстве газов. Учёт дифракции необходим для изготовления литографических масок, применяемых при производстве микросхем, а в технологии лазерной обработки металлов востребована возможность получить при помощи дифракционных решёток лазерный луч с заданной поляризацией. Кроме того, периодические структуры могут повысить эффективность солнечных водонагревателей и фотоэлементов (увеличив поглощение света) и усложнить подделку документов и денег: рисунок из тонких металлизированных полос на бумаге, особым образом отражающих свет, становится защитным элементом.

Строгий расчёт эффективности дифракционных порядков возможен только на основании решения уравнений Максвелла — фундаментальных уравнений, описывающих электромагнитное поле и, в частности, распространение электромагнитных волн. В нынешнем виде они были сформулированы более ста лет назад, но богатство решений, которые эти уравнения допускают для различных случаев, до сих пор мотивирует множество учёных по всему миру продолжать изучать методы их решения. А описание сложных оптических дифракционных решёток с использованием уравнений Максвелла возможно только с помощью численных методов.

Это значит, что вместо готовой формулы требуется применять алгоритм, дающий результат с ограниченной точностью. Для анализа и оптимизации сложных дифракционных решёток исследователи используют современные компьютеры и вычислительные кластеры. Изучение методов того, как наиболее эффективно написать компьютерные программы и произвести такие расчёты, составляет целую область науки, сочетающую в себе математическую физику, численный анализ, программирование и другие направления. Развитие этой области, в свою очередь, подстёгивается прогрессом в технологии изготовления дифракционных структур: чем более точные приборы становится возможным создать, тем строже требования к моделированию при проектировании.

В своей публикации исследователи развили так называемый метод обобщённых объёмных источников, который позволил существенно снизить требования к вычислительным ресурсам по сравнению с другими методами. Идея метода основана на рассмотрении гипотетических источников электромагнитного излучения, которые заменяют неоднородности структуры. Эту идею, по словам Алексея Щербакова, старшего научного сотрудника лаборатории нанооптики и плазмоники, выпускника ФОПФ, можно с некоторыми оговорками проиллюстрировать следующим образом: «Допустим, мы кидаем камешки в центр пруда круглой формы. Волны от камешков будут иметь кольцевую форму и распространяться от центра пруда к его краям. Теперь зададимся вопросом, какую форму будут иметь волны, если в каком-то месте пруда плавает лодка. Оказывается, что если лодку убрать и в месте её расположения в воду бросать множество мелких камушков, то эти камушки можно подобрать таким образом, что сумма всех волн от них и того камушка, который мы бросаем в центр, будет такой же, как если бы в пруду плавала лодка. Возможно, такая гипотетическая замена покажется усложнением задачи, но на практике описанный принцип позволяет эффективно решать весьма сложные задачи на распространение волн».

Ключевой идеей нового метода стало использование криволинейного преобразования координат вблизи решётки. Суть заключается в том, что неровная поверхность дифракционной решётки заменяется при расчёте на плоскую, для которой очень просто посчитать отражение и преломление волн. Чтобы учесть физические эффекты, связанные с неровностью, в ходе расчётов соответствующим образом меняются характеристики среды перед поверхностью. Получается, что вместо отражения от неровной поверхности решётки волны как будто бы проходят через неоднородное, местами замедляющее их распространение, пространство. Этот приём значительно улучшает расчёты, и за то же вычислительное время становится возможным получить гораздо более точный результат.

Помимо аналитического развития нового подхода с метрическими источниками, в работе также продемонстрирована возможность эффективного распараллеливания метода для вычислений на видеокартах. Это даёт возможность использовать серийно производимые и известные всем геймерам комплектующие для быстрых расчётов дифракционных решёток. Вычислительная мощность графических чипов уже превосходит мощность процессоров, поэтому видеокарты нашли себе место во многих лабораториях по всему миру. В новом исследовании сопоставление моделирования на видеокартах и обычных процессорах показало, что чип видеокарты справляется с задачей в десятки раз быстрее.

Исследование поддержано грантом Российского фонда фундаментальных исследований 16-29-11747-офи_м и программой повышения конкурентоспособности МФТИ «5–100».

Некоторые исследователи предполагали, что по мере исчезновения морского льда белые медведи потеряют кормовую базу и начнут умирать от истощения. Однако их популяция, живущая в районе максимального исчезновения морского льда, напротив, существенно прибавила в весе.

Авторы нового исследования с помощью комплексного моделирования восстановили пищевую цепь древних хищников поздней юры и определили ее самое уязвимое звено.

Исследователи доказали реальность двумерных дискретных кристаллов времени, которые ранее существовали лишь в теории. Для эксперимента использовали мощный квантовый процессор, позволивший материи поддерживать ритм колебаний без потери энергии.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

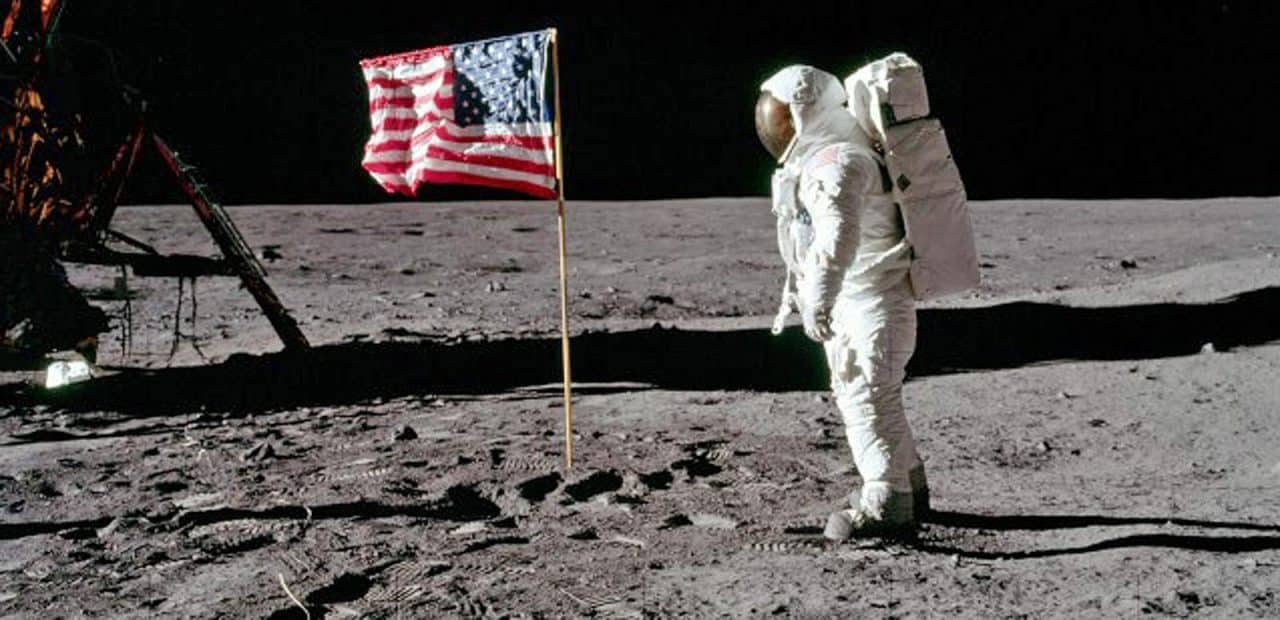

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии