Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Лазерный тандем объединит кильватерные ускорители электронов в коллайдер

Ученые из университета Беркли создали установку по одновременному управлению двумя лазерными кильватерными ускорителями, которая позволит «доразгонять» ускоряемые электроны и сталкивать их друг с другом.

Традиционные ускорители элементарных частиц не могут воздействовать на них электрическим полем, превосходящим несколько десятков мегавольт на метр. Этот предел является одной из причин гигантских размеров современных ускорителей: при его превышении неизбежно происходит электрический пробой конструкций.

Создание ускоряющих полей в плазме, состоящей из свободных электронов и ионов, способно избежать ограничений, связанных с электрической прочностью. Без поддержки электрические поля в ней быстро затухают, но их «мгновенная» интенсивность не ограничена практически ничем — в плазме «все, что можно, уже пробито». Рецепт применения гигантских электрических полей в плазме — использование разделения электрических зарядов до того, как они успеют сместиться и компенсировать возникшее между ними электрическое поле.

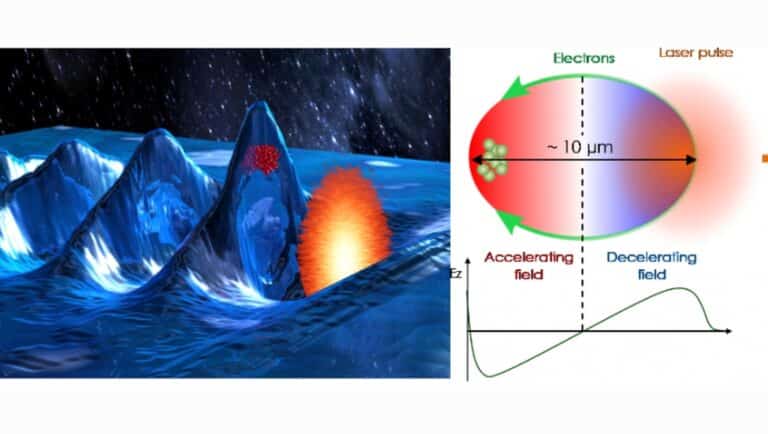

Лазерное ускорение элементарных частиц основано на разделении зарядов в плазме под действием сверхмощных фемтосекундных лазерных импульсов. Фемтосекунда — одна миллиардная миллионной доли секунды, и длина типичного импульса продолжительностью десятки фемтосекунд составляет несколько микрометров.

Электроны гораздо легче протонов и атомных ядер, и быстрее реагируют на электромагнитные поля. Попадая в плазму, лазерный импульс буквально «разбрасывает» электроны со своего пути. Образуется положительно заряженный «пузырь» с избытком ионов, который притягивает разлетевшиеся электроны обратно. За пузырем они сходятся, создавая область очень плотного отрицательного заряда.

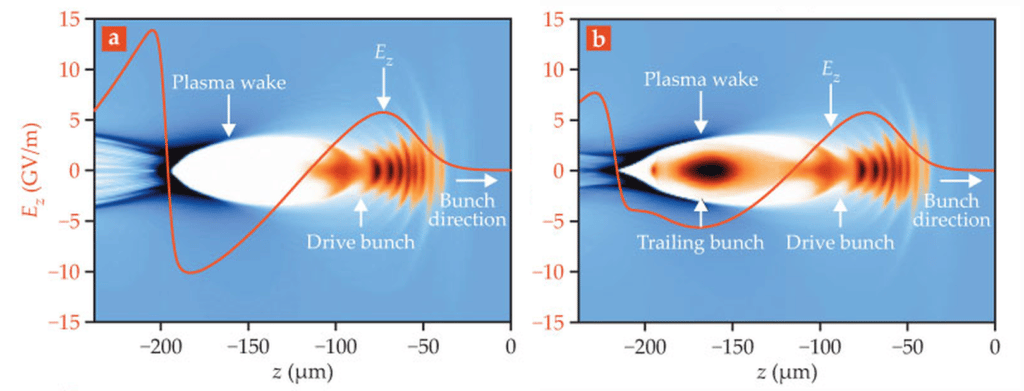

Этот пузырь, как и волны заряда за ним, движется по плазме вслед за лазерным импульсом со скоростью, близкой к световой. Электрическое поле между пузырем и его «кильватером» может достигать сотни гигавольт на метр, и электроны, оказавшиеся в пузыре, «катятся» по электрическому полю, отталкиваясь от отрицательного заряда, как сёрферы от океанской волны.

Существует множество схем плазменного ускорения, использующих лазерные импульсы, пучки заряженных частиц и их комбинации. Кильватерные ускорители уже способны разгонять электроны до нескольких гигаэлектронвольт в настольных установках, которые в сотни раз меньше и намного дешевле традиционных линейных ускорителей.

Но плазменное ускорение обладает «встроенными» недостатками. Процесс по своей природе «сверхбыстротечен», а область ускорения обычно не превосходит сантиметров в длину — дальше лазерный импульс в плазме рассеивается. Ускоренные электроны имеют сильный разброс по энергиям и направлениям полета, а для исследований физики элементарных частиц требуется гораздо более точный контроль их параметров.

Совершенствованием лазерного ускорения занялись сотрудники центра BELLA (Berkeley Lab Laser Accelerator Center) Национальной лаборатории Лоуренса Беркли (Lawrence Berkeley National Laboratory) во главе с Эриком Эсари (Eric Esarey). Основной установкой их лаборатории является импульсный лазер петаваттной пиковой мощности (один петаватт равен миллиарду мегаватт). В новом пресс-релизе исследователи рассказали о модернизации установок по управлению лучом и завершении строительства второй линии подачи луча, которая использует часть импульса от основного лазера.

Вторая линия станет независимым источником импульсов, параметрами которых можно управлять в широких пределах. Использование импульса одного и того же лазера нужно, чтобы точнее синхронизировать работу импульсов. Запустить два отдельных лазера, соблюдая интервал с фемтосекундной точностью, очень трудно, зато задержкой между двумя частями одного и того же импульса можно управлять гораздо точнее, что и обеспечивает вторая линия.

Таким образом, вместо одного лазерного ускорителя лаборатория теперь располагает двумя, которые можно настраивать комбинировать друг с другом практически любым образом. Модернизация позволяет независимо управлять продолжительностью и длительностью каждого импульса, и интервалом между ними. Кроме того, в обе линии были добавлены зеркала с деформируемой поверхностью, позволяющие точно настраивать фокусировку лазерных импульсов.

Ученые надеются, что модернизация позволит им собрать плазменные ускорители в тандем, а так же построить из них коллайдер. В первом случае задача — подхватить сгусток электронов, вылетающий из одного плазменного канала, и ускорить его во втором канале. При этом параметры импульсов требуется подобрать так, чтобы не допустить рассеяния электронов. Во втором случае электроны будут лететь навстречу друг другу, а контроль траектории «пузырьков» с точностью до фемтосекунд и микрометров не даст их сгусткам промахнуться мимо друг друга в пространстве и времени.

Если эти задачи удастся решить для лазерных ускорителей — со временем они смогут стать компактной альтернативой некоторым разновидностям гигантских коллайдеров.

Амфибии страдают от отдельных видов смертельно опасных заболеваний, среди которых выделяются грибковые инфекции. Ученые выяснили, что торговля лягушками из Бразилии, часто бывшими носителями местного вида грибка, привела к его глобальному распространению.

Израильские специалисты выяснили, что для гарантированного выигрыша в онлайн-шахматах достаточно получить помощь специальной компьютерной программы всего в трех ключевых моментах игры. Этот метод настолько изощрен, что современные автоматические системы защиты могут пропустить его, списав гениальные ходы на внезапное озарение игрока. В мире, где ежедневно закрывают тысячи аккаунтов игроков в шахматы за нечестную игру, возникает новая, более сложная для обнаружения угроза — избирательное читерство.

Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.

Повторное изучение окаменелости галлюцигении, впервые описанной в 1970-х годах, помогло палеонтологам больше узнать о рационе этого древнего существа. Ответ на вопрос о питании нашли не в ее останках, а на теле предполагаемой добычи.

Амфибии страдают от отдельных видов смертельно опасных заболеваний, среди которых выделяются грибковые инфекции. Ученые выяснили, что торговля лягушками из Бразилии, часто бывшими носителями местного вида грибка, привела к его глобальному распространению.

Растительная диета давно стала золотым стандартом для тех, кто мечтает о долгой и здоровой жизни. Но китайские ученые внесли серьезные коррективы в этот постулат. Они обнаружили, что большинство местных долгожителей, перешагнувших столетний рубеж, регулярно употребляют в пищу мясо. Особенно заметна эта связь у одной специфической группы пожилых людей, что заставляет по-новому взглянуть на диетические рекомендации для самых старших поколений.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии