Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Веселые картинки: почему «ВКонтакте» переходит на мемы и к чему это приведет

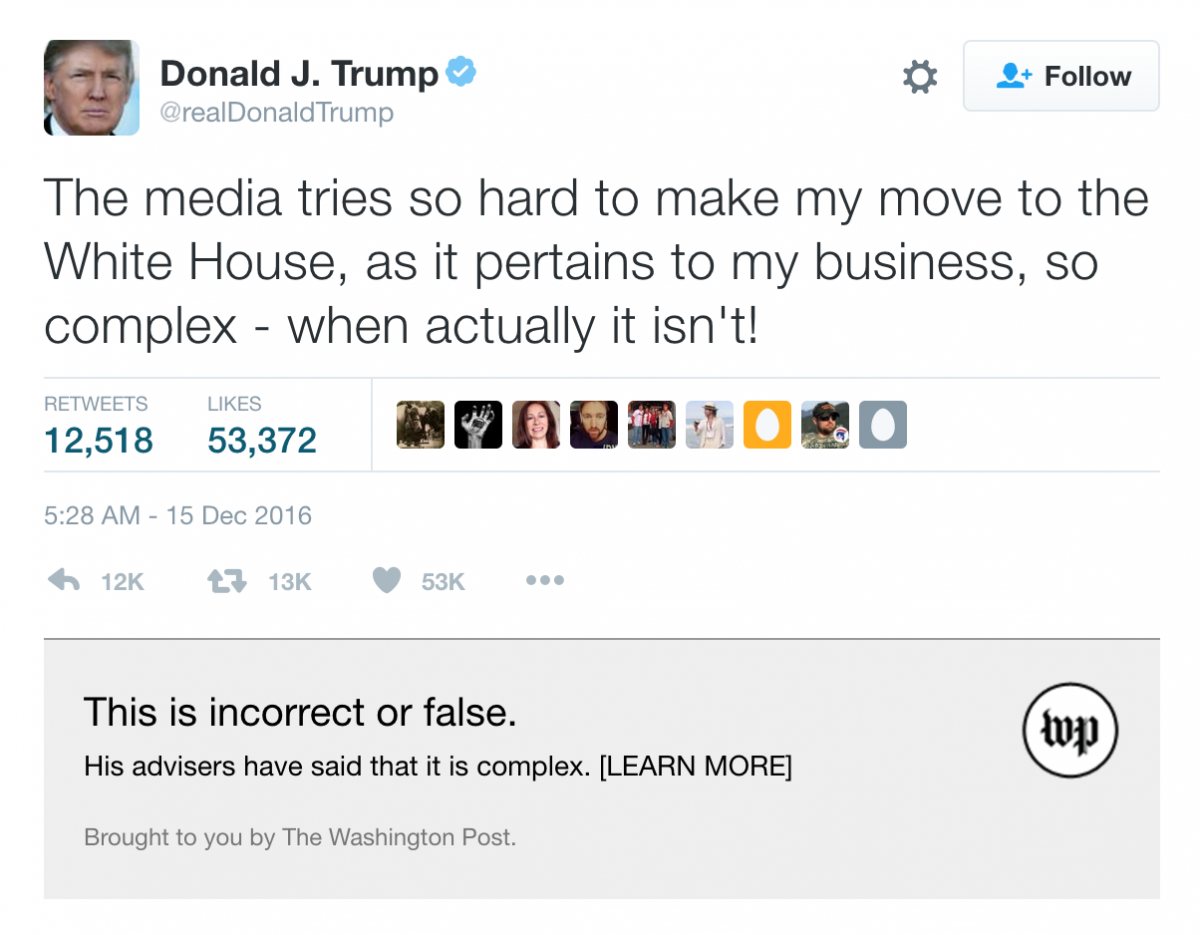

Визуальные образы воспринимаются людьми в среднем в 6 раз лучше, чем текст. Об этом хорошо известно команде «ВКонтакте», которая перешла к политике коротких фраз (с картинкой) в ущерб длинным и «занудным» статьям (в рейтинге пабликов отныне лидируют не серьезные группы, а те, кто постит больше «мемчиков»). Логика проста: повысить посещаемость и количество пользователей. Вопрос: каких пользователей?

Визуальные образы воспринимаются людьми в среднем в 6 раз лучше, чем текст. Об этом хорошо известно команде «ВКонтакте», которая перешла к политике коротких фраз (с картинкой) в ущерб длинным и «занудным» статьям (в рейтинге пабликов отныне лидируют не серьезные группы, а те, кто постит больше «мемчиков»). Логика проста: повысить посещаемость и количество пользователей. Вопрос: каких пользователей?

Книжка с картинками

Первой иллюстрированной книгой для детей считается энциклопедия чешского священника и педагога Яна Амоса Коменского «Мир чувственных вещей в картинках», увидевшая свет в 1659 году. А вы задумывались, зачем нужны картинки в детских книжках? Чтобы ребенок мог лучше усвоить информацию и вообще заинтересоваться книгой. Это понятно, но не ответ на вопрос. Почему текст с картинками усваивается лучше? Потому что зрение у наших предков было всегда (со времен появления сложных многоклеточных организмов), а вот речь (тем более, письменная), по историческим меркам, возникла мгновение назад. Нам проще запомнить то, что мы увидели, а не прочитали. Дети же близки к природе намного больше взрослых (у них еще не натренирован мозг на сложные образы вроде букв), отсюда и их любовь к картинкам.

Но ведь буквы – это тоже картинки. Именно так их воспринимает наш мозг. Только картинки эти для него непонятны (даже если за всю свою жизнь человек только и делал, что читал), поэтому мозгу требуются определенное время и работа, чтобы их расшифровать. Чтобы прочитать текст, нужны усилия, чтобы понять картинку – почти никаких. Поэтому смотреть рисунки и фотографии для многих людей куда приятнее, чем читать.

Вместо тысячи слов

Как же наш мозг запоминает информацию? 50% своих ресурсов мозг затрачивает на анализ увиденного, а вся остальная его мощь распределяется среди остальных способностей организма. Это еще что. Зрение влияет на другие чувства, например, на чувство вкуса и обоняния. Это подтверждают эксперименты. Самый известный – с дегустацией вина, когда 54 любителей этого напитка попросили продегустировать несколько его образцов. Перед этим коварные ученые совершили кощунственный акт: подмешали в белое вино безвкусный красный краситель. И что же? Утонченные дегустаторы ничего не заметили! Белое вино под маской красного «вошло» на ура. Это к вопросу о том, насколько для нас важно то, что мы видим.

Еще один эксперимент показал, что если вы – среднестатистический обыватель, то, прослушав какую-то информацию, вы сможете воспроизвести ее через три дня лишь примерно на 10% («привет» аудиокнигам, по которым многие школьники сегодня «готовят» уроки). Прочитанную – на 30%. Если же во время прослушивания вам показывали также и какие-то сопровождающие картинки, – через три дня вы вспомните целых 65%! Этот феномен называется эффектом превосходства образа.

Другие исследования, кстати, показали, что люди способны запомнить более двух с половиной тысяч картинок (которые видели в течение всего 10 секунд), а потом воспроизвести их с точностью до 90%. Спустя год этот процент снижается, но все равно очень высок – целых 63%.

А еще, как выяснил профессор компьютерной лаборатории Кембриджского университета Алан Ф. Блэкуэлл, известный своими работами по моделированию языка, одна картинка может заменить целых 84,1 слова. Примерно столько слов необходимо, чтобы полностью описать увиденное изображение.

Поэтому хороший учитель не будет ругать школьника за рисунки на полях (если они относятся к теме предмета, конечно), потому что такие пояснительные графики, как выяснили ученые, помогают лучше усваивать и запоминать материал. Выходит, картинки – это хорошо. Выходит, так. Но не всегда. Ведь если говорить о новой политике «ВКонтакте», речь не только о картинках, но и о тексте их сопровождающем. Последний укорочен до одной, максимум двух фраз.

Слишком легкое чтение

Тексты, которые мы читаем с экранов наших гаджетов, становятся все четче, а картинки – все краше. Как выяснили ученые, которые в 2007 году провели эксперимент под руководством нейробиолога Станислава Дехена (Центр визуализации головного мозга, США), это оказалось настоящей проблемой. Выяснилось, что когда мы читаем неразборчивый текст, у нас «включается» мозг и приходится думать. Благодаря этому информация усваивается лучше.

Выходит дилемма – текст с картинками воспринимается лучше, но и слишком упрощенное чтение не способствует усваиванию информации. Это означает только одно: картинки нужны, но и мозгу полезна тренировка. Не будет ее – не будет глубоких знаний. И, хотя краткость – сестра таланта, короткие фразы, конечно, едва ли заменят полноценный текст. Особенно, если речь идет о познавательных вещах, которых, к счастью, тоже хватает в социальных сетях.

В отличие от развлекательного контента, научно-популярные паблики не могут ограничиться короткими мемами. Это выглядит смешно и неуместно. А главное, может способствовать поглупению молодежи, которая и составляет большинство пользователей соцсетей. Впрочем, и тут есть свои нюансы: для развлекательных пабликов такие приемы только на пользу, но более серьезным сообществам принесут вред. Было бы неплохо, если бы об этом помнили модераторы соцсетей.

Твиттовый язык

— Любой язык так устроен, что он стремится к упрощению и быстроте, это вовсе не явление современности и не результат развития технологий, как может показаться на первый взгляд, – говорит известный петербургский психоаналитик Дмитрий Ольшанский. – Какой бы пример мы ни взяли, мы всегда увидим, что греческий язык Гомера был во много крат сложнее, богаче и метафоричнее, чем язык эпохи эллинизма. Старославянский язык насчитывал 6 падежей и 47 букв, в XIX веке падежей осталось только 5, а букв 35, сегодня их всего 33 (в последние годы и вовсе 32, поскольку «е» и «ё» фактически превратились в одну букву). В англоговорящих странах в ходу даже такой язык, как Simple English, состоящий из 850 слов, а с 2006 года он стал одним из языков Википедии. Любая система стремится к упрощению. Это закон. Ничего удивительного нет в том, что и наиболее распространенным литературным жанром стал твит в 140 знаков. Поэмы никто читать не будет, да и писать их все сложнее на упрощающемся языке. А от своих редакторов я то и дело слышу, что раньше мы призывали авторов писать как можно короче, а сейчас мало кто может построить предложение длиннее пяти слов.

Сегодня наблюдается вполне закономерная, но отнюдь не современная тенденция к разделению разговорного языка и языка письменного: Simple English, на котором мы чатимся и твиттимся, и Complex English, на котором мы можем писать литературу. То же самое происходило во все времена и со всеми языками: повседневный язык принципиально отличался от языка культуры, у них были разные функции и разные цели. Разговорный язык служит бытовым нуждам (передать информацию, сообщить новость, выразить мнение или отношение), поэтому он минимально нуждался в средствах художественной выразительности, тогда как письменный язык для общения был совершенно не предназначен, он был языком искусства и жил по совершенно иным законам.

Аналогичную ситуацию расщепления языка мы наблюдаем и сегодня: с одной стороны, у нас есть язык Твиттера, который не нуждается в более сложных конструкциях, чем «мама мыла раму», и язык литературы, на котором пишут наши живые классики.

В конце прошлого века много говорили о том, что изображение вытесняет письменность, и, к сожалению, что эпоха Гуттенберга заканчивается, люди больше пользуются картинками, чем словами. Однако сегодня мы видим, что благодаря Интернету человечество не только не утратило письменный канал передачи знаний, более того, каждый из нас каждый день читает и пишет тексты: сообщения, твиты и посты. Эпистолярная культура возродилась совершенно в ином формате. Именно благодаря развитию Интернета текст обрел новую жизнь.

Мемы и классика

— Задаваясь вопросом, почему визуальная информация легче и быстрее воспринимается, стоит вспомнить о том, что здесь общая мысль или отвлеченное понятие могут быть выражены посредством конкретного образа действительности, – говорит кандидат медицинских наук, ассистент кафедры психиатрии и наркологии СЗГМУ им. И. И. Мечникова, Ольга Задорожная. – В. А. Жмуров в книге «Общая психопатология» пишет: «В художественном мышлении достигается высокий уровень обобщения и абстрагирования – многие из величайших идей были впервые выражены в произведениях искусства». Так называемые мемы, распространяемые в Интернете, являются своеобразными художественными образами. На доступном подавляющей части аудитории языке они выражают те или иные идеи и представления. Вместе с тем мемы нередко становятся отражением низкопробного и достаточно примитивного юмора, что влияет на их популярность.

Наши эксперты:

Дмитрий Ольшанский,

психоаналитик

Ольга Задорожная

Кандидат медицинских наук, ассистент кафедры психиатрии и наркологии СЗГМУ им. И. И. Мечникова

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии