Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Древний океан окрасил Землю в зеленый на 2,5 миллиарда лет

Три миллиарда лет назад наша планета могла выглядеть не бледно-голубой, какой ее видят сегодня из космоса аппараты, а иметь совсем другие оттенки. Ученые нашли связь между железом в океане, эволюцией бактерий и цветом Земли в прошлом.

Цианобактерии — группа фотосинтезирующих бактерий. Как и растения, они способны превращать солнечную энергию в химическую и выделять кислород как побочный продукт фотосинтеза. Эти организмы считаются одними из древнейших форм жизни на Земле: их следы обнаружены в виде строматолитов (донные отложения, созданные цианобактериями, окаменевшие бактериальные маты древности), которым более 3,5 миллиарда лет, что свидетельствует об их существовании уже на ранних этапах эволюции нашей планеты.

У растений центральный элемент фотосинтеза — хлорофилл — пигмент, который находится в хлоропластах клеток. Он поглощает свет в синих и красных областях спектра и отражает зеленый. Именно отражение зеленого света делает листья растений зелеными.

Хлорофилл есть и у цианобактерий, а у некоторых видов еще и группа дополнительных водорастворимых пигментов — фикобилинов. В состав этой группы входит фикоэритробилин, который поглощает свет в зеленой и желтой областях спектра, с длинами волн примерно от 495 до 570 нанометров.

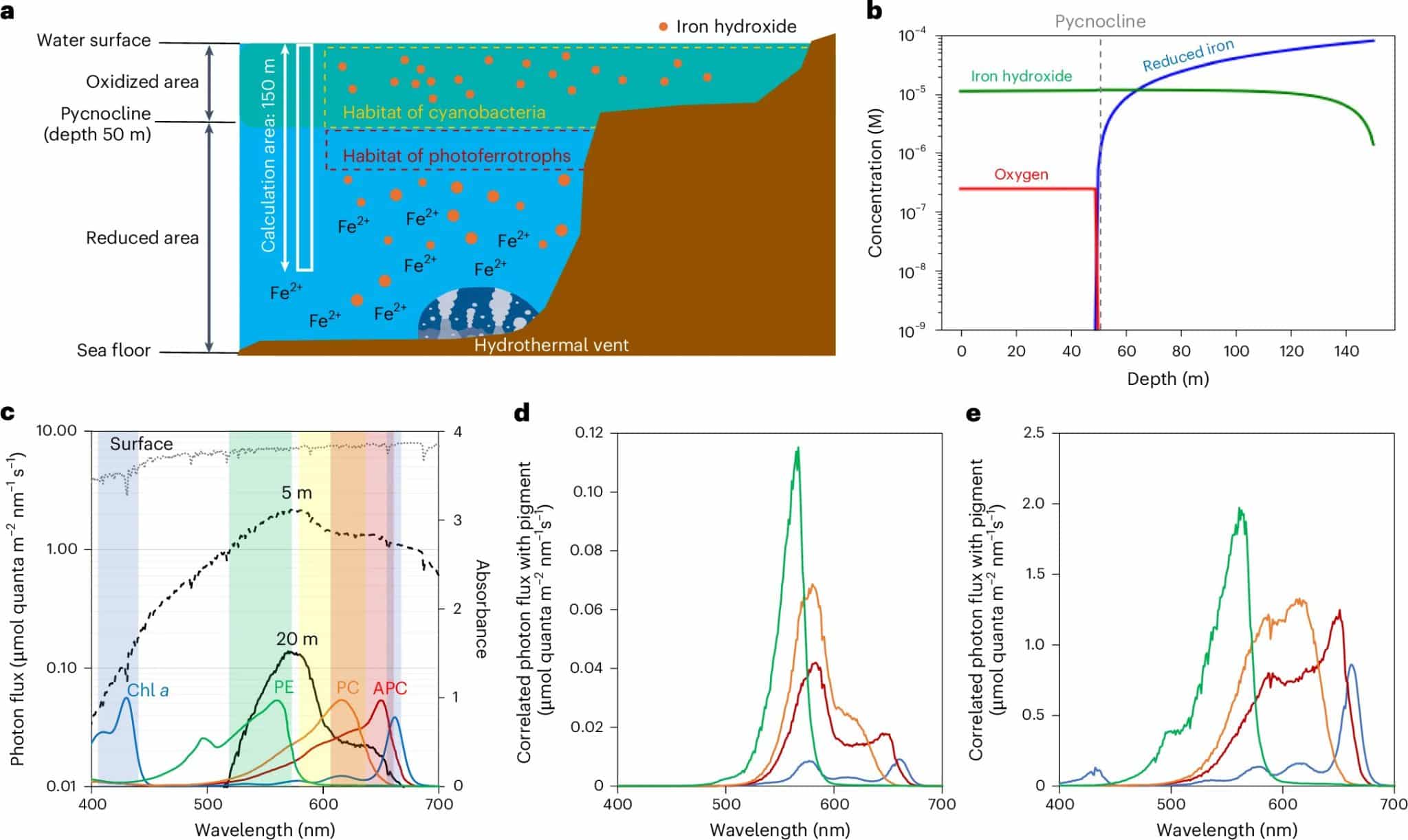

Команда японских ученых под руководством Таро Мацуо (Taro Matsuo) из Нагойского университета задалась двумя вопросами: зачем цианобактериям нужны дополнительные пигменты (фикоэритробилин), если у них уже есть хлорофилл? Что наличие таких пигментов может говорить о среде, в которой развивались первые фотосинтезирующие организмы? Исследователи провели серию экспериментов и симуляций, чтобы понять, как древний океан, который миллиарды лет назад почти полностью покрывал поверхность Земли, повлиял на эволюцию цианобактерий.

По словам Мацуо, во время архейского эона — один из четырех эонов истории Земли, охватывающий промежуток времени от четырех до 2,5 миллиарда лет назад — океан был насыщен гидроксидом железа (Fe(OH)₃). Это вещество чем-то напоминает ржавчину — рыхлое, коричневато-красное.

Мацуо и его коллеги провели моделирование, чтобы узнать, какое количество гидроксида железа могло быть в то время в океане, и определить область спектра, которая была необходима для фотосинтезирующих организмов. Ученые использовали компьютерные модели, позволяющие «воссоздать» условия, похожие на условия в архее.

Анализ показал, что в архейском океане находилось так много гидроксида железа, что он действовал как гигантский фильтр: поглощал свет в синей области спектра. Вода, в свою очередь, поглощала свет в красной области спектра, как и сейчас. Зеленый свет должен был оставаться «неуязвимым» и мог проникать в глубины. Ученые пришли к выводу, что с большой долей вероятности в глубины проникал зеленый свет в диапазоне длин волн, который сегодня поглощается дополнительными водорастворимыми пигментами цианробактерий — фикобилинами.

Однако моделирование — это только часть работы. Чтобы убедиться в своей правоте, исследователи провели эксперимент. Они попытались вырастить в лаборатории под разным светом несколько видов цианобактерий (с фикоэритробилином и без него). Те цианобактерии, у которых были фикоэритробилин, расли в разы быстрее «обычных» под воздействием зеленого света (в диапазоне длин волн, который, предположительно, проникал в глубины древнего океана). Ранее генетический анализ показал, что пигмент фикоэритробилин присутствовал у общего предка современных цианобактерий. То есть зеленый «навык» — не случайная мутация, а древнее эволюционное изобретение.

Исследователи пошли еще дальше и отправились к японскому вулканическому острову Ио, который представляет собой часть архипелага Кадзан. Там на глубине 5,5 метра горячие источники насыщают воду железом, из-за чего вода вокруг острова имеет зеленый цвет, как в архейском океане.

Оказалось, на этой глубине цианобактерии с дополнительными «зелеными пигментами» буквально захватили территорию, а у поверхности, где больше синего света, доминировали другие виды без фикоэритробилина. Иными словами, природа сама повторила лабораторный эксперимент, подтвердив, что жизнь всегда адаптируется под условия среды.

Ученые заключили, что три миллиарда лет назад океан напоминал гигантский «железный суп». Он был насыщен гидроксидом железа, который поглощал синий свет, а вода, как и сейчас, «забирала» красный. В океанские глубины проникала большая часть зеленого света, а некоторая часть отражалась от поверхности. Этот свет сильнее всего повлиял на общий оттенок Земли.

В таких условиях эволюционировали цианобактерии. Они развили дополнительные пигменты, которые улавливали свет в тех диапазонах, где хлорофилл был «слеп». Эти пигменты помогали бактериям выживать в уникальной среде: передавать энергию зеленого света к хлорофиллу, что дало организмам огромное преимущество. Со временем цианобактерии начали выделять кислород. Он вступал в реакцию с гидроксидом железа, в результате образовавшиеся тяжелые частицы опускались на дно.

Зеленый период Земли закончился примерно 600 миллионов лет назад, когда кислород, вырабатываемый бактериями, полностью окислил железо в океане. Следы этого события сохранились в виде полосчатых железных руд — слоев окислов в древних породах.

Со временем вода стала прозрачной, зеленый оттенок исчез, и Земля постепенно «переоделась» в бледно-голубой цвет, который видят из космоса аппараты. Современный цвет Земли — заслуга не только океанов, но и атмосферы. Рэлеевское рассеяние (явление, при котором синий свет сильнее рассеивается в воздухе) окрашивает небо в голубой, смешиваясь с темно-синим цветом океанов.

Но даже сегодня в прибрежных водах, где много органики (листья, водоросли, ил), вода часто кажется зеленоватой. Органика поглощает синий свет, оставляя зеленый цианобактериям, которые до сих пор его используют для фотосинтеза. А еще зеленый оттенок океанов — подсказка для астрономов: если далекая экзопланета кажется зеленой, возможно, там есть свои «цианобактерии», которые окисляют металлы в воде.

Научная работа команды Мацуо опубликована в журнале Nature Ecology & Evolution.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии