Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Зубной камень помог выяснить, когда в Евразии появилось молочное животноводство

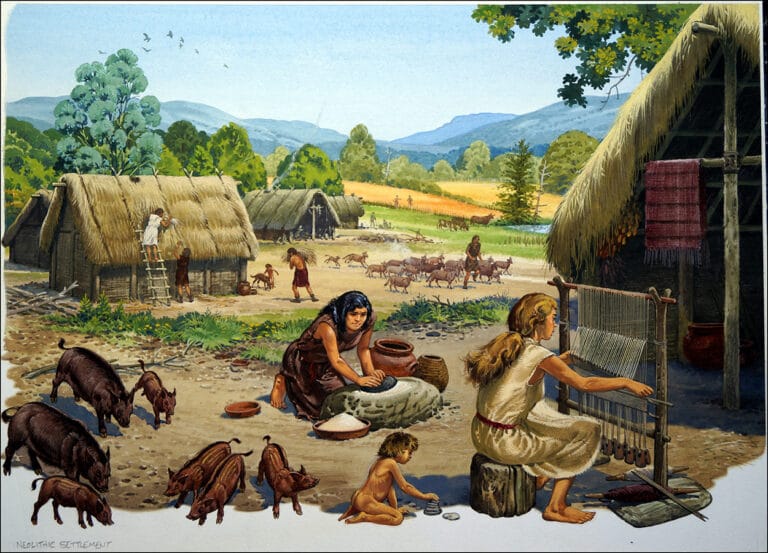

Международный коллектив, в который вошли и российские исследователи, проанализировал пищевые белки, сохранившиеся в зубном камне людей, живших 9-3,5 тысячи лет назад. Ученым удалось определить, когда именно народы Кавказа и Евразийских степей начали употреблять молочные продукты, а значит, и разводить молочный скот. Полученные результаты также позволили проследить распространение практики в регионе.

Работа, поддержанная грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликована на страницах журнала Nature Ecology & Evolution. Скотоводство стало важной частью жизни обитателей Европы, Азии и Африки примерно 9-3,5 тысячи лет назад. Домашние животные давали людям материал для изготовления одежды и орудий, а также пищу. Археологические и археогенетические данные говорят о том, что животноводство постепенно распространилось и в Понтийско-Каспийской степи, простирающейся от берегов Черного моря на восток до берегов Каспия. Вместе с тем, до конца неясно, когда именно это произошло и как условия среды повлияли на последующие пути миграции скотоводов.

«Еще меньше нам известно о том, когда люди начали заниматься молочным животноводством, особенно на Кавказе, — рассказывает участник проекта РНФ Наталья Шишлина, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Исторического музея и Кунсткамеры. — Археологические артефакты, относящиеся к самому началу скотоводческой деятельности человека, не содержат доказательств того, что люди разводили домашний скот для получения молока. Однако где-то эта практика должна была появиться, чтобы затем “захватить” Евразию! Участвуя в новом проекте, мы решили разобраться в вопросе».

Международная группа ученых исследовала протеом (набор белков), сохранившийся в зубном камне 45 людей, живших на территории Понтийско-Каспийской степи и соседних регионов Южного и Северного Кавказа, Окско-Волжско-Донского и Восточного Урала 9–3,5 тысячи лет назад. Подход довольно прост: если человек употреблял молочные продукты в пищу, на его зубах останутся соответствующие белки. Последние различаются у разных видов животных, а потому часто можно даже понять, кто именно «кормил» людей.

Результаты анализа показали, что молочное животноводство существовало уже семь тысяч лет назад в предгорье и степной зоне Северного Кавказа. Интересно, что люди пили овечье молоко — поэтому в зубном камне человека этого периода нашли исключительно его белки. В то же время, как свидетельствуют археологические находки, крупный рогатый скот забивали на мясо и использовали в ритуальных жертвоприношениях и перевозках как тягловое животное.

Примерно 4–5 тысяч лет назад рацион скотоводов обогатился козьим и коровьим молоком: развитие экономических стратегий привело к изменению стада. Теперь степные и кавказские жители разводили коз и коров и употребляли их молоко. Затем настал период засухи вместе с холодными зимами, люди снова отдали предпочтение овцам, которые пьют меньше воды и лучше переживают холода. В конце концов условия стали совсем непригодны для скота, народы покинули степи и предгорья и поднялись на плато, где еще оставались пастбища.

Около трех тысяч лет назад люди вновь спустились в степи, но теперь они сосредоточились на разведении лошадей. Эти животные способны выкапывать траву из-под глубокого снега, то есть тебеневать, а потому даже зимой находят пропитание. Они также лучше приспособлены к жизни в степи, чем овцы. Однако такие выводы основаны на работах коллег, а не на результатах анализа протеома зубного камня — авторы работы не обнаружили следы лошадиного молока в зубном камне людей, которые жили раньше. Вероятно, кобылье молоко не было столь распространено в регионе, и их одомашнили для других целей, например перевозок грузов и людей.

Примечательно, что жители Окско-Волжско-Донского региона перешли к молочному скотоводству позже жителей Кавказа, только четыре тысячи лет назад, до этого занимаясь охотой, собирательством и рыбной ловлей. В то же время археологические находки свидетельствуют, что впервые скот появился здесь в небольших количествах 6 тысяч лет назад.

«Пока не очень понятно, почему так произошло, равно как до конца не ясны связи между народами изученных регионов. Мы уже как минимум выяснили, когда возникло молочное животноводство, но ряд вопросов еще предстоит уточнить. В этом помогут дальнейшие исследования в области палеогенетики, а также анализ того, чем питались люди и их животные», — подводит итог участник проекта РНФ Елена Каверзнева, старший научный сотрудник Исторического музея.

В работе приняли участие сотрудники Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (Москва), Института археологии РАН (Москва), Государственного исторического музея (Москва), Государственного унитарного предприятия «Наследие» (Ставрополь), Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН (Кунтскамеры, Санкт-Петербург), Самарского государственного социально-педагогического университета (Самара), Липецкого государственного педагогического университета (Липецк) и Института истории и археологии УрО РАН (Екатеринбург) совместно с зарубежными коллегами.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

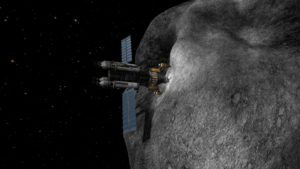

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

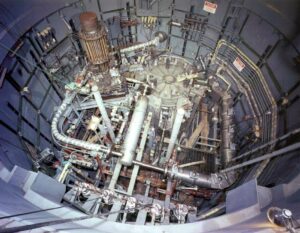

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно