Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

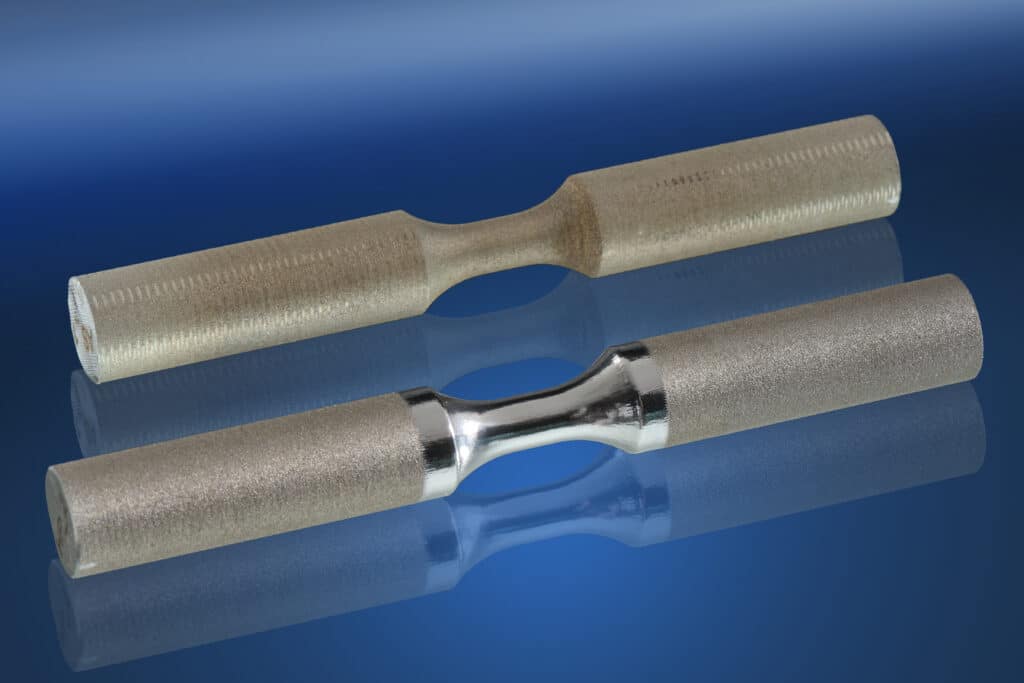

В Сколтехе добились непревзойденного качества лазерной полировки металлических деталей после 3D-печати

Ученые из Сколтеха и МИФИ предложили эффективный метод лазерной полировки изготовленных на 3D-принтере металлических деталей сложной формы, таких как протезы суставов. Технология позволяет одновременно устранить шероховатость поверхности и нежелательные поры, возникающие в процессе изготовления в более глубоком слое металла. Другие доступные на сегодняшний день методы обработки поверхности на это неспособны.

Статья опубликована в журнале Optics & Laser Technology. «На 3D-принтере можно изготовить металлические детали весьма сложной формы, но их поверхность получается шероховатой, а на глубине порядка 0,1 миллиметров формируются дефекты в виде пор, — рассказывает первый автор работы, аспирант Центра технологий материалов Сколтеха Даниил Панов. — Наш коллектив модифицировал традиционную технологию лазерной полировки таким образом, что она стала снижать примерно на порядок и шероховатость поверхности, и пористость приповерхностного слоя. Мы работали со стальными образцами, но нет больших сомнений, что аналогичные результаты достижимы с двумя другими распространенными материалами для протезов — титаном и сплавом кобальта и хрома».

Другие методы обработки поверхности не могут удовлетворительно решить обе проблемы сразу. С шероховатостью хорошо справляется стандартная лазерная полировка, но она не помогает избавиться от пор, потому что они залегают на глубине около 0,1 миллиметра, а лазер обычно переплавляет более тонкий поверхностный слой металла. Для устранения пор подходят «ударные» методы, которые подвергают поверхность обстрелу твердыми частицами или лазерными импульсами, но шероховатость при этом снижается не столь значительно, а в некоторых случаях даже увеличивается.

«Наша идея проста: вместо нескольких проходов лазером по поверхности на „оптимальной“ мощности, как это обычно делается, повысить мощность одного из проходов, чтобы расплавить более толстый слой металла и достать до пор, — объясняет Панов. — Конечно, оптимальной эту мощность называют не просто так, поэтому поверхность в итоге получится чуть более шероховатой, но речь об очень незначительном ухудшении, в пределах нескольких процентов, зато взамен мы избавляемся от вредных дефектов под поверхностью».

Единственная альтернатива — фрезеровка, то есть механическое удаление верхнего слоя материала толщиной примерно 0,2 миллиметра. Таким образом тоже можно убрать приповерхностные поры, и после обработки останется гладкая поверхность. Однако важно отметить, что такой подход применим лишь к деталям достаточно простой формы, которые можно было бы изначально выточить на станке, не прибегая к 3D-печати. Новый же метод помогает справиться с недостатками деталей из 3D-принтера, которому под силу более сложные формы.

«Мы дополнительно исследовали, как наш подход к полировке отражается на усталости металла, — добавил Панов. — Это свойство наряду с шероховатостью и приповерхностными дефектами имеет значение для медицинских протезов, поскольку они подвергаются циклическим механическим нагрузкам. Так вот, оказалось, что вдобавок к снижению шероховатости и пористости примерно на 90 процентов мы получаем еще и улучшение с точки зрения выносливости металла».

В этот раз исследователи работали с нержавеющей сталью, но, по их словам, метод можно без труда распространить на изготовленные 3D-печатью детали из других двух металлов, широко используемых в протезах, — титана и сплава кобальта и хрома. Над этим коллектив работает в настоящий момент.

«С приповерхностными дефектами важно бороться потому, что если деталь подвержена циклическим нагрузкам и постепенному стиранию, как в случае с искусственным суставом, то именно залегающие под поверхностью поры, обнажаясь со временем, становятся очагами ускоренного разрушения материала, — дополнил Попов. — И в то же время лазерная полировка хороша тем, что ее можно применять очень точечно: скажем, искусственный коленный сустав имеет сложную форму, и там есть участки поверхности, которые не нужно полировать, где шероховатость, наоборот, помогает интеграции с биологической тканью».

Руководитель исследования, доцент Центра технологий материалов Сколтеха Игорь Шишковский обратил внимание на перспективы метода для структурирования поверхностей: «Изменение маслоёмкости поверхности, условий смачивания и тривиальная гравировка давно у всех на слуху. Но есть и более сложные, но выполнимые задачи — например, структурирование поверхности импланта перед хирургической операцией, создание специальных меток для идентификации, формирование на поверхности дифракционных решеток для диагностики функциональных изделий».

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно