Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Ученые Кольского научного центра уточнили данные о распространении нового рода печеночников

Коллектив ученых КНЦ РАН выяснил, что два вида изученных ими печеночников встречаются не только в Америке, но и в Евразии, в том числе в Сибири, на Урале и в Мурманской области. Исследователи выполнили тщательное морфологическое описание и выявили яркие отличия этих видов.

Мохообразные — обширная группа растений, которые распространены по всему миру и считаются важнейшими «кирпичиками» многих экосистем. Особенно велика их роль в растительном покрове северных и горных районов.

В конце XX века в связи с бурным развитием молекулярно-генетических методов их использование в бриологии (науке о мохообразных) привело в кардинальному пересмотру сложившихся к тому времени систем. Было показано, что мхи и печеночники представляют собой разные отделы царства растений. Выяснилось, что многие группы печеночников, считавшиеся ранее родственными, представляют собой разные ветви эволюции. В результате были описаны новые роды и семейства.

Бриологи Полярно-альпийского ботанического сада-института имени Н. А. Аврорина Кольского научного центра совместно с биохимиками из Института имени Белозерского при МГУ имени М.В. Ломоносова одними из первых в мире подключились к работам по уточнению родственных связей печеночников на основе интегративного подхода, то есть учета наряду с морфологией, экологией, географией видов также и молекулярно-генетических данных. К этому времени в Полярно-альпийском ботаническом саду был создан и постоянно пополнялся гербарий печеночников, в котором были собраны многочисленные образцы как из разных регионов России, так и из-за рубежа.

Гепатикологи (ученые, изучающие печеночники) вели активный обмен с различными институтами России и зарубежными гербариями. Накопившийся материал и постоянное пополнение гербария позволили проводить ревизии отдельных родов и семейств в мировом масштабе. Одной из последних таких работ ученых Полярно-альпийского ботанического сада-института и Главного ботанического сада РАН стало исследование по ревизии рода печеночников Apopellia в мировом масштабе, опубликованное летом этого года в журнале Diversity.

В холодных и умеренных регионах Северного полушария широко распространен род Pellia. До середины прошлого века он насчитывал три вида, однако в 1981 году выдающийся американский гепатиколог Рудольф Шустер описал еще один вид Pellia megaspora, – имеющий, как видно из названия, очень крупные споры. До работ российских ученых считалось, что этот вид встречается только на востоке Северной Америки, однако в 1991 году тот же автор описал уже с запада Северной Америки подвид Pellia endiviifolia subsp. alpicola R.M. Schust., который немецкие ученые Николь Шютц, Дитмар Квандт и Мартин Небель в 2016 году повысили до ранга вида.

Они же первыми провели молекулярно-генетическое исследование рода Pellia и выделили новый род Apopellia, куда и включили оба американских вида наряду с евроазиатской Pellia endiviifolia. Однако недостатком их работы было то, что в молекулярно-генетические исследование не были включены образцы Apopellia alpicola, выборка (число изученных образцов) была очень небольшой, а морфологические описания были достаточно кратки и формальны.

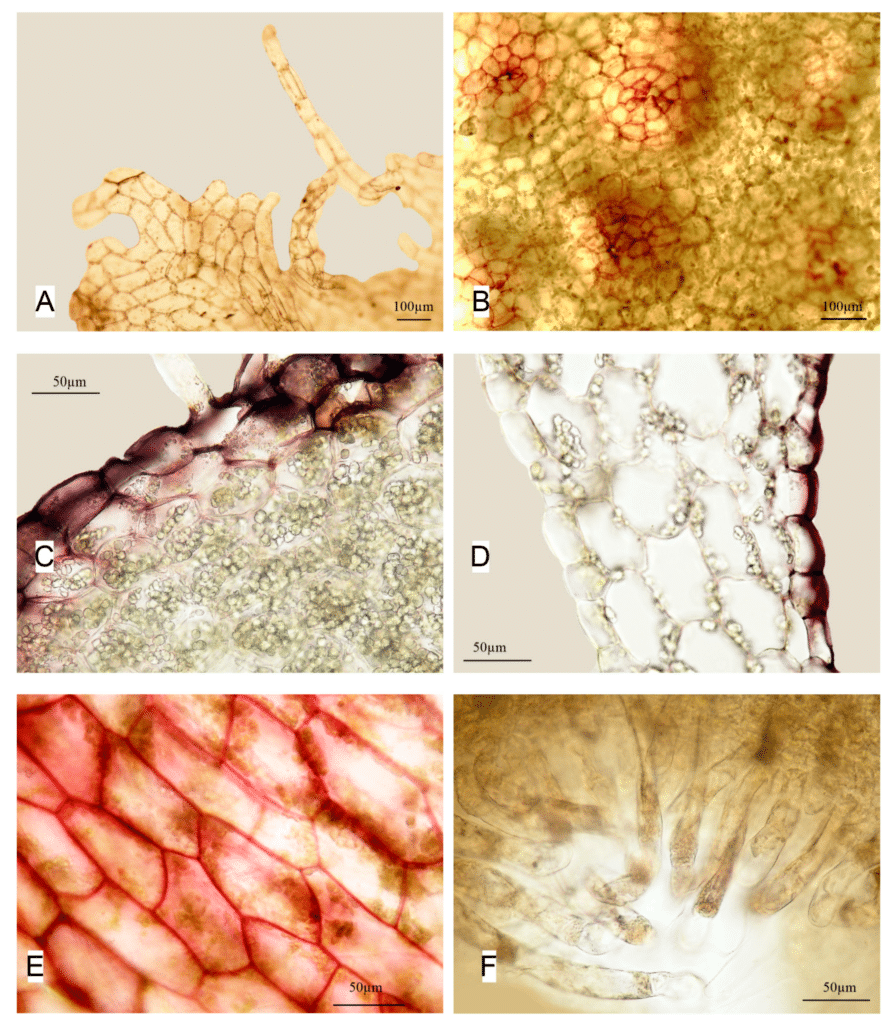

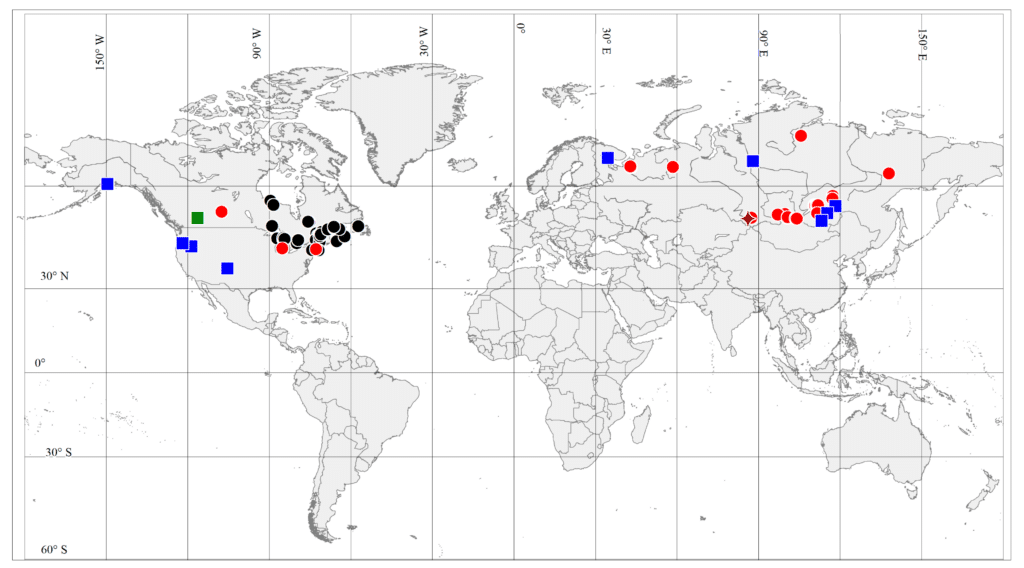

Проведя молекулярно-генетическое исследование большой выборки образцов из Евразии, а также включив в него топотип A. megaspora, собранный в том месте, откуда он был описан, коллектив ученых КНЦ РАН выяснил, что эти два вида встречаются не только в Америке, но и в Евразии, в том числе в Сибири, на Урале и в Мурманской области. Ученые выполнили тщательное морфологическое описание и выявили яркие отличия видов, проиллюстрировав их микрофотографиями.

Результаты радикально меняют представления о распространении видов рода Apopellia. Вид A. megaspora имеет почти циркумполярное распространение, но наиболее распространен в восточной части Северной Америки. A. alpicola в Евразии встречается рассеянно и широко распространена в западной части Северной Америки. A. endiviifolia наиболее распространена в Европе, к востоку от Евразии встречается рассеянно в горах Южной Сибири и Средней Азии, а в Северной Америке не обнаружена. У западных, восточноамериканских и евразийских экземпляров A. alpicola и A. megaspora выявлены генетические различия, что говорит о достаточно давней изоляции популяций на этих территориях.

Исследователи выяснили, почему нередко роды Apopellia и Pellia путают, и указали самые характерные морфологические особенности обоих родов. Дополнительно подтвердили обоснованность рассмотрения Apopellia как отдельного рода.

Авторы подчеркивают: пока рано говорить о том, что распространение видов рода Apopellia установлено точно. Дело в том, что стерильные или мужские растения трех видов практически неотличимы, а спорофиты встречаются нечасто. Они формируются весной и в зависимости от региона могут развиваться в мае или начале июня. Поэтому для выяснения истинного распространения видов рода необходим целенаправленный сбор растений со спорофитами или периантиями (защитными структурами развивающегося спорофита) и тщательная ревизия коллекций гербариев на основе опубликованного подробного описания.

Неожиданным результатом исследования стало то, что один из изученных экземпляров и генетически, и морфологически отличается от известных видов Pellia и Apopellia. А это значит, что в ближайшее время будет описан новый для науки вид.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно