Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Разработан метод, который позволит увеличить эффективность добычи нефти

Одно из наиболее частых осложнений при добыче и транспортировке нефти — образование органических отложений. На территории Пермского края подобное явление встречается на каждой второй скважине. Самый распространенный и эффективный способ решения этой проблемы — использование химических реагентов. Основной принцип их действия — это снижение температуры насыщения нефти парафинами и предотвращение образования органических отложений. Ученые Пермского Политеха предложили методику определения эффективности работы реагентов на современной установке WaxFlowLoop. Разработка поможет увеличить технологическую и экономическую эффективность нефтедобычи, сократить расходы на обслуживание и снизить риск аварий на нефтяных скважинах. А еще позволит сохранить в составе нефти ценные компоненты — высокомолекулярные соединения, которые используются для получения продуктов нефтехимии.

Результаты исследования ученые опубликовали в журнале Inventions (2022). Метод уже внедрен на предприятии нефтедобычи ООО «Лукойл-Пермь». Разработка выполнена в рамках Программы академического стратегического лидерства «Приоритет-2030».

«На территории России порядка 25 процентов залежей нефти характеризуются высоким содержанием парафиновых углеводородов. Образование отложений на внутренней поверхности лифтовой колонны — распространенное осложнение при добыче нефти.

Формирование органических отложений приводит к росту давления в лифтовой колонне, увеличению нагрузки на нефтепромысловое оборудование и возникновению аварий. Эта проблема актуальна как для множества месторождений по всему миру, так и для месторождений Пермского края», — рассказывает начальник сектора «Эксплуатация и нефтедобыча» научно-образовательного центра геологии и разработки нефтяных и газовых месторождений ПНИПУ Кирилл Вяткин.

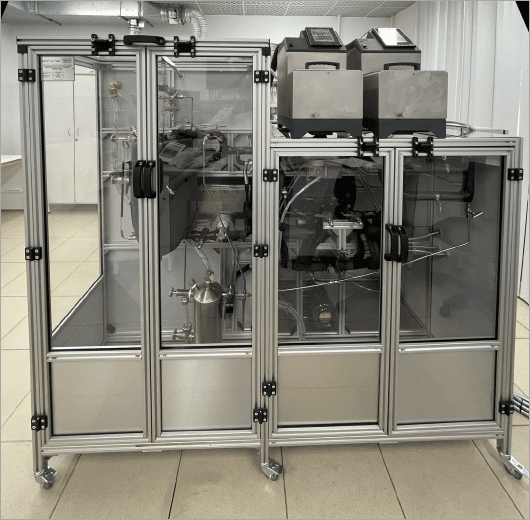

Определение эффективности работы химических реагентов — «сдерживателей» парафиноотложения — чаще всего проходит в лабораторных условиях. Наиболее распространенные методы исследования обладают существенными недостатками, из-за которых лабораторные показатели отличаются от реальных промысловых данных. Для решения этой проблемы ученые Пермского Политеха провели исследования на современном лабораторном стенде WaxFlowLoop.

Из сформированной базы данных ученые смогли оценить толщину органических отложений в каждый момент времени. Далее политехники разработали ряд методов, которые могут определить интенсивность образования отложений на установке. Ученые провели эксперименты на четырех видах нефти. Для каждой из них проводились опыты в отсутствии и присутствии реагента с дозировкой 200 г/т.

В сравнении данных лабораторных исследований и промысловой информации наиболее эффективным способом оценки стал метод интегрирования. С его помощью изменение толщины отложений учитывается в каждый момент времени, что позволяет получить более достоверный результат. Другие методы либо не учитывают все данные исследования, либо усредняют их. Аналогов разработки в настоящее время нет.

«Для применения метода интегрирования данные лабораторных исследований обрабатываются, и по ним строится график зависимости толщины органических отложений от времени. Метод заключается в определении площади под кривой и в сравнении полученных результатов с исследованиями, которые проведены без применения химических реагентов. При сравнении полученных площадей можно определить эффективность снижения скорости образования органических отложений», — поясняет ученый.

Разработка может быть использована для более корректного подбора марки химических реагентов и их дозировки. Это, в свою очередь, позволит увеличить эффективность эксплуатации добывающего фонда.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

На квантовом уровне атомы в молекулах не находятся на одном месте всегда. Ученые смогли отследить их сдвиг и показать, как динамически меняется пространственная конфигурация муравьиной кислоты.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно