Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Ракетный двигатель, разработанный ИИ и напечатанный на 3D-принтере: фантастика или реальность?

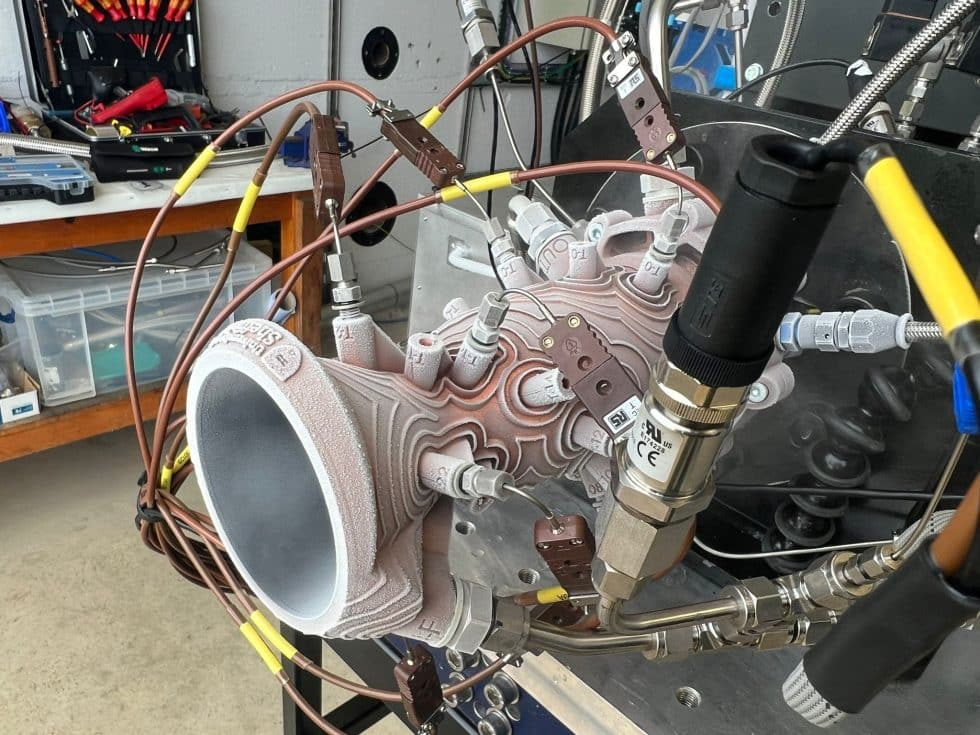

Инженерная компания из Дубая LEAP71 сообщила, что спроектированный нейронной сетью Noyron и напечатанный в 3D-формате из меди ракетный двигатель успешно прошел первые испытания на полигоне в Великобритании. Возможно ли это — рассказал эксперт МАИ, старший преподаватель кафедры «Космические системы и ракетостроение» Иван Рудой.

— Как вы считаете, нейросеть в принципе способна создать целый двигатель?

— Да. Но если говорить конкретно о сообщении компании LEAP71, то у них нейросеть создала пока геометрическую модель или, коротко говоря, рабочую конструкцию двигателя. Это только первый шаг на пути создания настоящего двигателя. Потом необходимо произвести опытный образец, испытать его, после испытания – получить обратную связь, правильно ли все работает, после чего откорректировать конструкцию по итогам испытаний, и цикл начинается заново, пока двигатель не выдаст требуемые от него параметры.

— Как нейросеть может создать такую сложную машину, как ракетный двигатель?

— Она учится делать это постепенно. Нельзя сказать, что она придумала с нуля какую-то конструкцию, и эта конструкция – абсолютно истинна. Нет. Нейросеть работает по-другому: она берет какие-то примеры или закономерности, и по этим исходным своим навыкам проектирует конструкцию двигателя.

Насколько работоспособна разработка нейросети? Единственный способ это проверить – провести испытание. Огневые испытания дорогие, поэтому сначала лучше провести виртуальные, на компьютере, проверить нейросеть на адекватность. А можно поступить иначе – сразу «вшить» виртуальные испытания в модель нейросети, чтобы она не только проектировала, создавала виртуальную конструкцию, но сразу же ее и тестировала.

— Но дубайский двигатель проработал только 15 секунд. Разве этого достаточно?

— Да, он проработал только 15 секунд, но этого вполне достаточно, чтобы провести первое испытание. За эти несколько секунд двигатель выходит на рабочий режим, и дальше иногда просто нет смысла продолжать испытание, потому что итак понятно, что двигатель будет дальше работать. Дальше создается уже полноценный опытный двигатель, который уже проходит длительные испытания.

— Как вы считаете, можно ли говорить о сроках, когда создадут уже настоящий, рабочий двигатель, сконструированный искусственным интеллектом? Или пока еще рано об этом говорить?

— Если говорить о серийном производстве, то здесь есть определенные технические препятствия. Нейросеть может нам давать разные варианты конструкции двигателей, но нам нужно как-то произвести все эти сложные варианты. С точки зрения газодинамики они может быть и правильные, но с точки зрения заводского технолога – нет. У дубайского двигателя очень сложная геометрия, а классические сегодняшние заводы крупных космических центров не умеют такие сложные геометрические формы производить. На сегодняшний момент это исключительно штучное производство.

— А разве нейросеть не может что-то стандартное сделать, что под силу сегодняшнему производству?

— А зачем тогда нейросеть? Возьмем современную техническую литературу по двигателям: в них камера сгорания исключительно цилиндрической формы. И редко какой инженер задастся вопросом: а надо ли эту форму менять? Вроде, горит да горит: зачем менять то, что работает? А у нейросети нет рамок зашоренности, как у инженеров с опытом, и она может выдавать очень интересные, разные экзотические формы, конструкции, решения, но даже если что-то из этого не сработает на испытаниях, у инженера-человека от этого появляется насмотренность. Он уже будет допускать у себя в сознании изменение привычных форм.

— Почему они напечатали модель двигателя на 3D-принтере?

— 3D-принтер – это самый быстрый и легкий способ напечатать вычурную, нестандартную конструкцию. Нейросети могут создавать конструкции любой формы, и творчески подходят к решению задачи. Если присмотреться к фотографии дубайского двигателя, то на ней можно увидеть, какой он необычной, неклассической, я бы даже сказал, неправильной формы.

— Известно, что ракетные двигатели эксплуатируются в экстремальных условиях высоких температур. Порошки, из которых печатают 3D-принтеры, могут сравниться по свойствам с огнеупорными сплавами?

Да, есть порошки из титана. Кроме того, существуют порошки и из других металлов и металлических сплавов, которые способны выдержать такие высокие температуры.

— То есть, в принципе, можно и вполне рабочий ракетный двигатель напечатать на 3D-принтере?

— Да, конечно. Но есть еще один трюк. Можно напечатать конструкцию двигателя такой, что топливо будет идти через микроканалы в стенках двигателя, и тогда уже не так важно будет, какая жаростойкость у металла, если его постоянно охлаждает топливо. Например, в испытаниях дубайского двигателя температура пламени превышала отметку в 1000 градусов, а температура конструкции – всего 250°С на поверхности. Это говорит о том, что топливо постоянно охлаждает двигатель, и поэтому разработчики смогли обойтись без титана.

И в этом, кстати, еще одно преимущество 3D-печати: мы можем печатать очень сложные, тонкие, труднодоступные с точки зрения производства каналы охлаждения. А попробуй сделать охлаждение с такими тонкими капиллярами и трубками, как попросила нейросеть, традиционным методом производства на заводе? Это будет технологически очень сложно произвести, а 3D-печать с этим вполне справляется.

— Итак, умные технологии уже осваивают разработку и изготовление ракетных двигателей. Какие еще задачи предстоит решить при помощи IT-технологий в космосе?

— Например, сегодня до сих пор не создана единая система отслеживания всех летающих на орбите космических аппаратов и других объектов, в том числе космический мусор, которая бы предупреждала о столкновении.

В авиации такая система уже существует: есть крупные диспетчерские центры, которые отслеживают полеты по всему миру. Сегодня любой человек может открыть карту Flightradar и посмотреть, где какой самолет сейчас летит.

В космонавтике такая система еще не сделана. Есть отдельные передовики – Франция, Германия, Россия, США –, которые отслеживают очень много объектов, но они отслеживают их собственными радарами, то есть, фактически видят только свой кусок неба.

Получается такая ситуация. Допустим, Россия заметила какое-то скопление космического мусора над своей территорией. Дальше, когда этот мусор сделал несколько оборотов вокруг Земли, точность наблюдения за ним уже не такая высокая, теряется его местоположение, его можно перепутать с другим скоплением мусора.

Сейчас страны делятся этими данными только частично, до сих пор нет единой системы, и IT-сектор может справиться с такой задачей.

— Способны ли IT-технологии подтолкнуть отрасль к развитию? Можете привести пример, какие технологии нужны для этого?

— Есть технологии, которые, на первый взгляд, не касаются космоса, но очень нужны для развития отрасли. Например, технология электронного документооборота с участием искусственного интеллекта.

К сожалению, бывает так, что для того, чтобы сделать какое-то рутинное дело, например, отправить сотрудника в командировку, нужно ходить по кабинетам, стоять очереди, чтобы подписали документ. Переход к электронному документообороту не спасет положение: он просто убирает из процесса ручку и бумагу, но все равно ответственный специалист должен подписать документ – при помощи мышки, клавиатуры. В этом случае физические очереди сменяются виртуальными.

Искусственный интеллект, на мой взгляд, мог взять на себя роль секретаря, который мог бы выполнить подписание рутинных документов. Если это какая-то рутинная операция, если у вас десятки таких операций за день, нейросеть можно научить сравнивать, все ли там адекватно, все ли там подписано, все ли комментарии положительные, и если все сходится, нейросеть автоматически поставит разрешения.

Да, это новый принцип, да, нужно часть ответственности передать нейросети. Но кто в таком случае понесет ответственность в случае ошибки? Это новый философский вопрос. Однако именно такие, на первый взгляд, маловажные вещи помогут продвигать проекты, поощрять инициативу.

К сожалению, в нашей сфере некоторые инженеры просто не хотят проявлять инициативу именно из-за бумажной волокиты, потому что иногда до 90 процентов времени им приходиться тратить на бумажную волокиту, а не на науку.

Материал подготовлен при поддержке Минобрнауки России.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно