Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

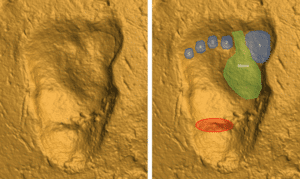

Получены новые сведения о ландшафте Меркурия

Международная группа планетологов из России, Финляндии и США впервые проанализировала факторы, определяющие количество валунов на поверхности ближайшей планеты от Солнца — Меркурии.

Валуны — осколки горной породы, которые образуются в результате метеоритных ударов о поверхность планеты и располагаются в областях свежих ударных кратеров диаметром в сотни метров и шире. Их точный возраст оценить затруднительно, однако тот факт, что они глубже, по сравнению с сильно деградированными кратерами аналогичного размера, указывает на их относительную молодость.

Описание исследований и выводы из них ученые опубликовали в журнале Iсarus, одном из ведущих научных изданий мира, посвященных вопросам изучения Солнечной и других планетных систем. Сначала исследователи изучили все изображения поверхности Меркурия, полученные в 2015 году на последней фазе полетов над ним автоматической межпланетной станции Messenger.

На трех тысячах изображений ученые отметили лишь 14 валунов размером до пяти метров (более мелкие объекты неразличимы). Затем ученые промониторили снимки лунной поверхности: Меркурий — самая маленькая планета Солнечной системы, лишь немногим больше Луны, а их поверхности схожи.

Разрешение снимков Луны (они сделаны автоматической станцией Lunar Reconnaissance Orbiter, запущенной к Луне в 2009 году) гораздо лучше. Поэтому для проведения корректного сравнения с меркурианскими «портреты» спутника Земли пришлось специально «ухудшить» — до качества фотографий Меркурия.

«Сопоставление материалов привело нас к выводу о том, что на Меркурии валуны встречаются примерно в 30 раз реже, чем на Луне. Конечно, это количественное соотношение не является точным. Тем не менее, мы можем уверенно сделать вывод, что валуны на Меркурии — явление гораздо более редкое, чем на Луне», — подчеркивает Михаил Креславский, научный сотрудник Калифорнийского университета.

Авторы статьи объяснили установленную ими разницу тремя факторами. Первый — микрометеоритный поток на Меркурий. Из-за близости планеты к Солнцу он более чем в 50 раз обильнее и в 1,5–5,5 раз быстрее потока на Луну. Микроскопические частицы межпланетной пыли, ударяясь о меркурианские валуны, стачивают их подобно абразивному материалу почти в 15 раз быстрее, чем на Луне.

Второй фактор — более толстый слой реголита (сыпучего грунта) на поверхности Меркурия, «продукт» того же интенсивного микрометеоритного потока. Благодаря особой толщине реголита космические объекты размером в десятки метров, ударяясь о Меркурий, слабее «травмируют» планету и выбивают из ее грунта гораздо меньше валунов. Стирание валунов микрочастицами в сочетании с эффектом толстого реголита — возможно, основное условие, объясняющее незначительное количество валунов на Меркурии, предполагают планетологи.

Наконец, третий фактор — циклические изменения температуры, которые происходят на Меркурии в течение солнечного дня (он равен 176 земным суткам). Как самый близкий к Солнцу, Меркурий отличается наибольшими перепадами температуры из всех планет Солнечной системы: от -180°C до +430°.

«Большое термическое напряжение, которое в 2,5 раза сильнее, чем на Луне, вызывает быструю усталость материала, многочисленные крупные и микротрещины и — в конечном счете — разрушение валунов. На Луне же срок их „жизни“ достигает 100 миллионов лет», — поясняет Мария Грицевич, старший научный сотрудник Уральского федерального университета и Финского института геопространственных исследований, доцент планетных исследований Университета Хельсинки.

Таким образом, сравнительно небольшое количество валунов на Меркурии ученые обусловливают и более редкими случаями образования, и более быстрым процессом разрушения. «Наш анализ ограничен низким качеством большинства имеющихся изображений поверхности Меркурия и очень ограниченным количеством снимков с высоким разрешением.

Исследования могут быть продолжены по итогам следующей миссии к Меркурию. Новая автоматическая станция Европейского космического агентства с японским участием, BepiColombo, запущена в октябре 2018 года и, по планам, достигнет Меркурия в декабре 2025 года», — отмечает Мария Грицевич.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно