Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Нейронные сети научились лучше искать сужения кровеносных сосудов

Международный коллектив ученых разработал алгоритм, который находит сужения кровеносных сосудов сердца на диагностических изображениях. В 94 процентах случаев модель верно определяет проблемные участки на картинке в реальном времени. Это поможет кардиологам автоматически выявлять зоны патологических изменений у пациентов с ишемической болезнью сердца во время коронарной ангиографии.

С результатами исследования, выполненного при поддержке гранта Российского научного фонда (РНФ), можно ознакомиться в журнале Scientific Reports. Ишемическая болезнь сердца — основная причина гибели среди населения развитых стран. Согласно статистике ВОЗ, от этого заболевания каждый год умирает около 17,5 миллионов человек.

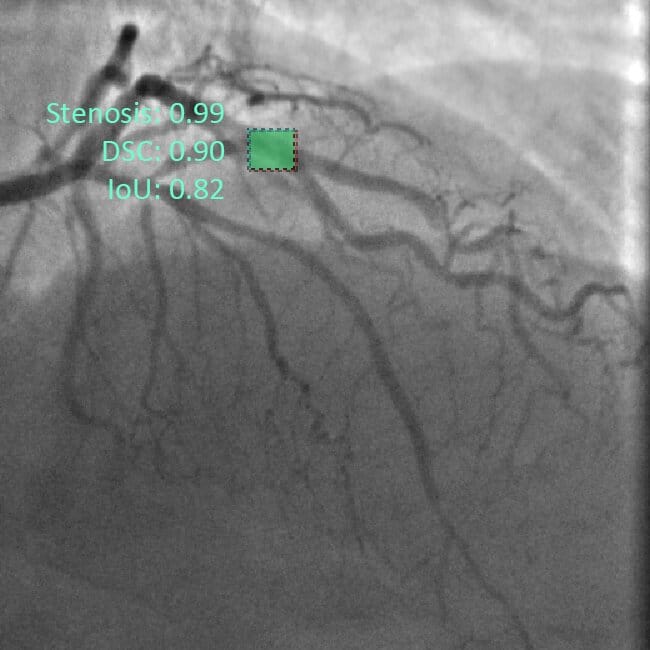

Ключевым методом диагностики служит исследование проходимости сосудов сердца, называемое ангиографией. Чтобы понять, в каком состоянии находятся артерии, в них вводят раствор рентгеноконтрастного вещества и наблюдают за его распространением с помощью рентгеновского излучения. В местах, где кровь встречает препятствие в виде тромба или сужения сосуда, на снимках фиксируется ослабление потока.

При проведении ангиографии контраст движется слишком быстро и распределяется неравномерно. Кроме того, качество снимка часто бывает недостаточно информативным из-за насыщенности, шумов и разрешающей способности аппаратуры. Из-за этого врач, который проводит диагностику, может не заметить опасное сужение сосуда, называемое стенозом.

Сейчас в медицине широко используют возможности компьютерных программ для быстрого и точного анализа изображений, например снимков легких. Нейросеть — инструмент, похожий по принципу действия на человеческий мозг. Внутри нее есть множество нейронов, выполняющих простые математические операции с данными. На основании большого числа примеров нейросеть определяет, какие нейроны вносят больший вклад в получение результата, а какие — меньший. После такого процесса обучения, программа «запоминает» полученные закономерности и применяет их для новых, необработанных данных.

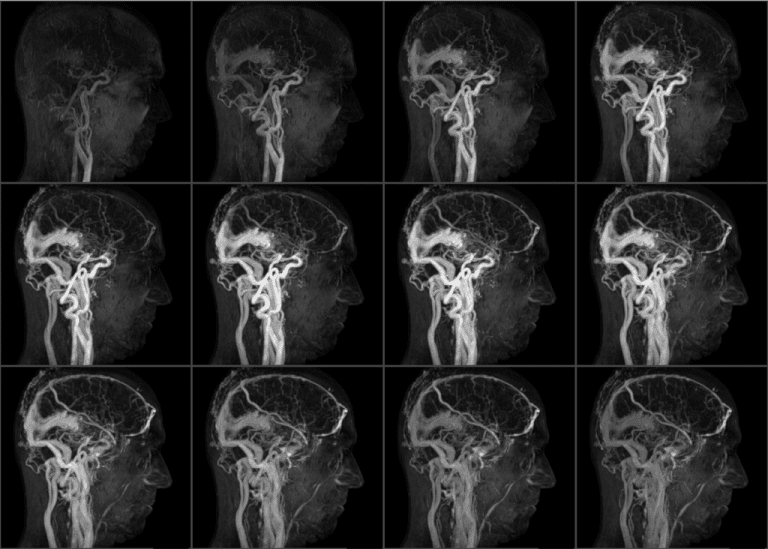

Российские ученые из Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний (Кемерово) и Томского политехнического университета (Томск), совместно с коллегами из Университета Лидса (Лидс, Великобритания) протестировали восемь различных вариантов архитектур сверточных нейросетей, отличающихся количеством нейронов и связей между ними.

В качестве материала для обучения использовали более восьми тысяч изображений от 100 пациентов, обследовавшихся в кемеровском НИИ. На 80 процентах изображений врачи вручную обозначили участки со стенозами, и на основании этой выборки авторы работы обучили нейросети. Оставшиеся изображения были использованы для тестирования систем.

Сравнение параметров нескольких нейросетей показало, что самая точная нейросеть может анализировать по три картинки в секунду с точностью 95 процентов, а самая быстрая обрабатывает по 38 изображений в секунду с точностью 83 процента. Оптимальным вариантом оказалась нейросеть, за секунду анализирующая по десять снимков с точностью 94 процента. В зависимости от нужд оператора можно использовать как более быстрые, так и более точные модели.

«Данные исследования, помимо обнаружения стенозов, могут быть использованы для автоматизированной оценки степени поражений и гемодинамики артерий сердца. Архитектура нейросети и использованные методы машинного обучения позволили добиться 95-процентной точности при работе в реальном времени. В дальнейшем мы планируем разработать программу, чтобы направлять действия хирургов во время имплантации биопротеза клапана аорты», — поделился Евгений Овчаренко, кандидат технических наук, руководитель проекта по гранту РНФ, заведующий лабораторией новых биоматериалов Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний (Кемерово).

В коллектив авторов работы вошли Владимир Ганюков, Кирилл Клышников, Антон Кутихин и Евгений Овчаренко из НИИ Комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, Ольга Гергет и Вячеслав Данилов из Томского политехнического университета и сотрудник Университета Лидса Алехандро Франжи.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно