Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Избыток «гормона счастья» у беременных грызунов сделал их детенышей любознательными

Российские ученые в составе международной команды изучили действие серотонина («гормона счастья») на формирование надпочечников у позвоночных животных, а именно грызунов. Оказалось, что при повышении его уровня в определенный период беременности у детенышей в надпочечниках формируется меньше клеток, вырабатывающих адреналин и норадреналин. Это изменение сделало грызунов менее агрессивными и тревожными, но более дружелюбными и любознательными — именно такие особи обеспечивают расширение ареала и миграцию в дикой природе. Аналогичный механизм регуляции размеров надпочечников выявлен и в развитии человека.

Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Nature Communications. Поведение позвоночных животных, включая человека, определяется не только активностью мозга: для быстрого принятия решений в критических ситуациях большое значение имеет также работа эндокринной системы. Одной из ее желез являются надпочечники — парные органы, которые располагаются над верхней частью почек.

В ответ на стрессовые факторы, например опасность или физическую нагрузку, клетки их внутреннего — так называемого мозгового — вещества выбрасывают в кровь адреналин и норадреналин. Именно от активности этих хромаффинных клеток зависит возможность организма быстро ориентироваться в ситуации и реализовывать защитную стратегию «бей или беги».

В процессе дифференцировки из своих предшественников хромаффинные клетки формируют на поверхности белки-рецепторы к «гормону счастья» серотонину, однако до сих пор оставалось загадкой, что следует за активацией этих рецепторов. Международный коллектив, в который вошли российские ученые, выяснил это.

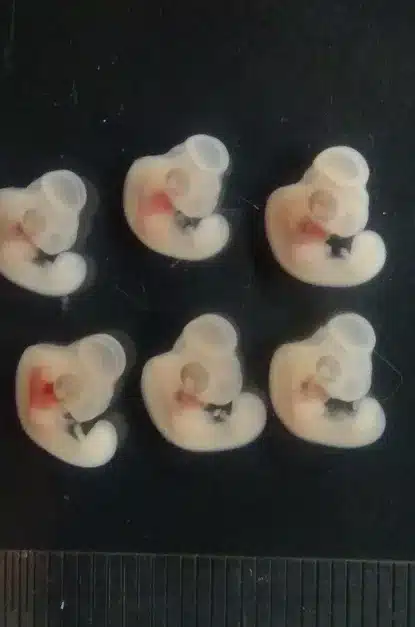

Исследователи вводили беременным грызунам предшественник серотонина, который в организме матери и в плаценте преобразовывался в серотонин. Делали это на определенном этапе развития эмбриона, а именно — когда происходит дифференцировка хромаффинных клеток. Затем авторы изучали ткани надпочечников потомства.

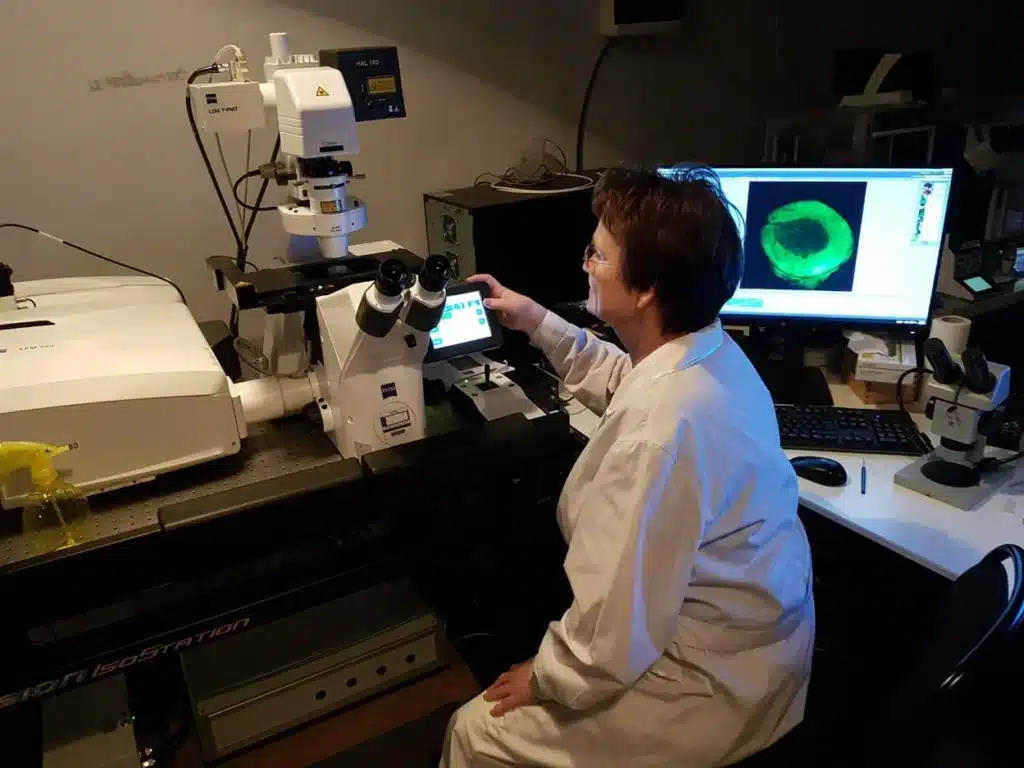

В этом им помогли самые современные методы транскриптомики отдельных клеток, то есть исследования активности (экспрессии) генов, и различные биохимические и гистологические подходы. Также проводили эксперименты с генетически модифицированными линиями животных, неспособными вырабатывать серотонин, и при помощи фармакологических препаратов изменяли активность соответствующих рецепторов.

Наконец, авторы изучили, как изменилось поведение у детенышей самок с повышенным содержанием «гормона счастья» в организме, и исследовали пробы надпочечников у диких полевок Сибири, для которых характерны волны миграции.

Оказалось, что повышение уровня серотонина в критический период беременности и активация рецепторов у предшественников хромаффинных клеток приводит к уменьшению размера всего мозгового вещества надпочечников. В норме такой механизм отрицательной обратной связи не позволяет молодым клеткам избыточно делиться, и защищает организм от возникновения ряда злокачественных опухолей.

Размер мозгового вещества надпочечников, закладывающийся во время развития, сохраняется у потомка на всю последующую жизнь, а меньшее количество клеток секретирует меньшее количества гормонов, что существенным образом сказывается на поведении. Животные с малым размером мозгового вещества менее агрессивны и тревожны, зато более любознательны и дружелюбны. Как показали исследования авторов, в диких популяциях полевок именно такие животные обеспечивают миграцию вида, смену его ареала и освоение новых территорий.

Уровень серотонина в плаценте очень изменчив и чутко реагирует на внешние условия, в которых находится беременная мать. Физическая нагрузка, умеренный стресс, вызванный социальными контактами или недостатком пищи, приводят к его повышению, таким образом «сигнализируя» еще не родившемуся потомку об условиях, с которыми он встретится после рождения: вокруг много сородичей, конкуренция велика и уже его поколению придется осваивать новые места.

«Обнаруженный нами серотонин-опосредованный механизм, который регулирует число хромаффинных клеток надпочечников, раскрывает один из возможных путей эпигенетической, то есть обусловленной внешними факторами, передачи информации от матери к детенышам. Он обеспечивает своего рода пренатальное программирование долгосрочных изменений в поведении потомков, что объясняет возникновение в процессе развития различных типов реакции на стресс», — говорит одна из соавторов исследования Виктория Мельникова, старший научный сотрудник ИБР РАН.

«Дальнейшие исследования установят, каков вклад эпигенетического эффекта серотонина в изменчивость хромаффинных органов у диких и одомашненных животных по сравнению с генетическими факторами. Обнаружение рецепторов к серотонину на клетках-предшественниках позволит в перспективе разрабатывать новые стратегии лекарственной терапии определенных типов злокачественных опухолей», — отмечает одна из авторов статьи и руководитель проекта по гранту РНФ Елена Воронежская, доктор биологических наук, руководитель лаборатории сравнительной физиологии развития ИБР РАН.

Исследование проведено сотрудниками Института биологии развития имени Н.К. Кольцова РАН (Москва) вместе с российскими коллегами из Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России (Москва), Научно-исследовательского института фармакологии имени В.В. Закусова (Москва), Института цитологии РАН (Санкт-Петербург), Института трансляционной биомедицины (Санкт-Петербург), Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова (Москва), Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН (Москва) в коллаборации с коллективами Каролинского института (Швеция), Медицинского университета Вены (Австрия) и международных научных институтов Германии, Чехии, Италии и Франции.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно