Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Экосистемы способны противостоять изменениям окружающей среды, но лишь до определенного предела

Группа ученых из Сколтеха и университетов Канады и Чили провела исследование с использованием математических моделей эволюции в поиске ответа на актуальный с точки зрения текущей экологической ситуации вопрос: насколько успешно экосистемы могут адаптироваться к изменениям окружающей среды? Специалисты установили, что скорость этих изменений является основным фактором, определяющим выживаемость видовых сообществ, поэтому для поддержания жизнеспособности экосистем достаточно обеспечить снижение темпов изменения климата, разрушения среды обитания и других негативных процессов.

Результаты исследования опубликованы в журнале Ecology and Evolution. В условиях непрерывного развития человеческой цивилизации и увеличения нагрузки на экосистемы, прежде всего, в связи с глобальным изменением климата и разрушением естественной среды обитания, многие виды могут оказаться на грани исчезновения. В настоящее время широко обсуждаются вопросы о том, может ли живая природа адаптироваться к возрастающей нагрузке и существует ли предел устойчивости у экосистем.

«Главной отличительной чертой всех живых организмов является их способность адаптироваться к новым условиям окружающей среды. Это происходит как при расширении ареалов обитания, так и при климатических изменениях. Благодаря этому свойству мы наблюдаем такое разнообразие живых организмов. Адаптации к изменениям в окружающей среде это не только длительные макроэволюционные процессы, такие как видовая диверсификация или вымирание, но и более быстрые, в результате которых у существующих популяций формируются новые признаки.

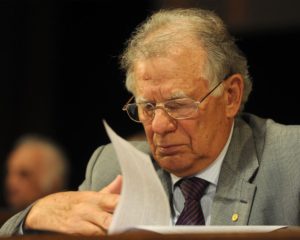

Например, адаптация кораллов к повышению температуры океана, предотвращающая их обесцвечивание, или развитие устойчивости к антибиотикам и другим лекарственным препаратам», – рассказывает соавтор статьи Ярослав Исполатов из Университета Сантьяго де Чили (USACH). По его словам, для того чтобы выбрать оптимальную стратегию решения этих экологических и медицинских проблем, необходимо как следует разобраться в механизмах, лежащих в основе адаптации. Исследовать эволюционные процессы в лабораторных условиях довольно сложно, поэтому в настоящее время проводятся многочисленные теоретические исследования с использованием эволюционных моделей.

Это позволяет выявить ряд факторов, увеличивающих или уменьшающих вероятность выживания видовых сообществ в меняющихся условиях. Учитывая наблюдающийся в последнее время беспрецедентно высокий темп изменения целого ряда важнейших параметров окружающей среды, аспирантка Сколтеха и первый автор статьи Евгения Алексеева и ее коллеги уделяют основное внимание скорости этих изменений.

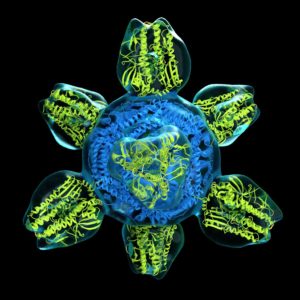

Исследователи провели симуляции эволюции видовых сообществ на основе логической модели с конкуренцией – в моделях этого типа внутривидовая и межвидовая конкуренция ограничивает рост популяции. В симуляциях исследователи использовали абиотические, то есть внешние, параметры, которые изменялись во времени с разной скоростью, и наблюдали за последствиями этих изменений на видовые сообщества, такими как, расширение существующих и формирование новых видов, а также полное вымирание вида.

В результате исследования Алексеева и ее коллеги пришли к следующему выводу: хотя неблагоприятные экологические изменения чаще всего приводят к сокращению количества видов, общей численности популяции и фенотипического разнообразия, наиболее важным фактором, определяющим конечный результат, является именно скорость этих изменений, которая может достигать некоторой критической точки, за пределами которой ни один из видов, рассмотренных в модели, не сможет выжить.

«Мы стремились выявить главные факторы, оказывающие наиболее существенное влияние на выживание сообщества. Мы установили, что экологическая нагрузка на сообщество зависит от его особенностей, поэтому некоторые экологические системы подвержены большему риску исчезновения, нежели другие. Наиболее уязвимыми оказались системы с высокоорганизованными видами.

Это похоже на правду, так как мы уже наблюдаем тяжелые последствия экологических изменений для экосистем с высокоорганизованными видами. Например, серьезную обеспокоенность вызывает арктическая экосистема с ее красивыми и уникальными млекопитающими – белыми медведями, лисами, тюленями, белугами и другими», – отмечает Евгения Алексеева.

По ее мнению, главный вывод проведенного теоретического исследования заключается в том, что «диапазон темпов изменения окружающей среды, при которых страдают лишь отдельные сообщества, а многие другие способны адаптироваться, относительно узок. Если скорость изменений превысит определенное критическое значение многие сообщества утратят прежнее разнообразие или полностью исчезнут».

«Изменения в окружающей среде с каждым годом происходят все быстрее, поэтому проблема уже приобретает глобальный характер, не ограничиваясь лишь отдельными экосистемами, страдающими от этих процессов», – отмечает в заключение Алексеева. Работа проводилась при участии исследователей из Университета Британской Колумбии (Канада) и Университета Сантьяго де Чили (USACH).

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно