Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Объяснено, как глобальное потепление сдвигает границы лесов

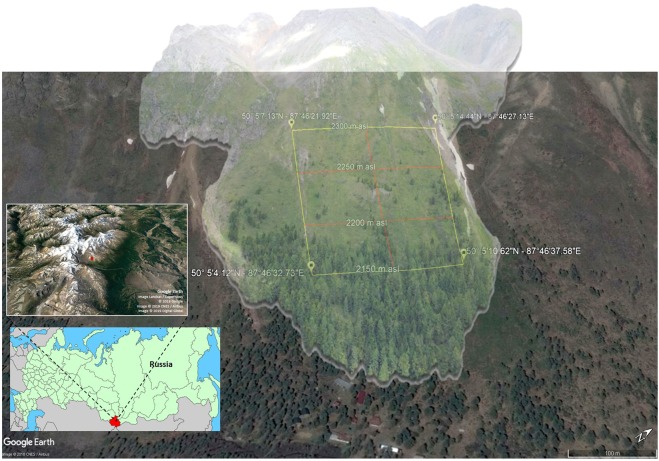

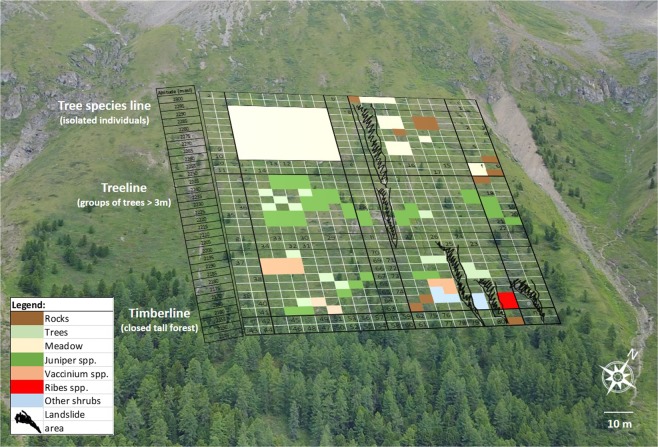

Ученые России, США, Британии и Италии исследовали влияние трансформации климата на лесные массивы Горного Алтая. В XX веке среднегодовая температура здесь увеличилась на 1,4-1,7 градуса. Результаты полевых исследований, изучение дендрохронологических данных, снимков с беспилотников и спутников показали быстрое смещение границы лесов вверх, в горы. Специалисты полагают, что в XXI веке динамика этих процессов на Алтае и в других точках планеты может увеличиться в 100 раз, что скажется на местных экосистемах.

Результаты исследований опубликованы в журнале Scientific reports издательства Nature Publishing Group. В составе группы, проводившей исследования на высокогорной станции ТГУ «Актру», вошли ученые ТГУ (Россия), Университета Пёрдью (США), Университета Катании (Италия), Университета Шэффилда (Британия), магистранты ТГУ из Италии, России и Китая (программа «Изучение Сибири и Арктики»).

По словам одного и авторов статьи, профессора ТГУ и Университета Шэффилда Терри Каллагана, выбор территории для реализации проекта обусловлен тем, что горные экосистемы, наряду с арктическими, первыми откликаются на повышение температуры на планете. Немаловажным был и тот факт, что регулярные исследования ученых ТГУ на северном склоне Северо-Чуйского хребта начались еще в 1957 году. За 70 с лишним лет накоплен значительный объем данных, в том числе метеорологических.

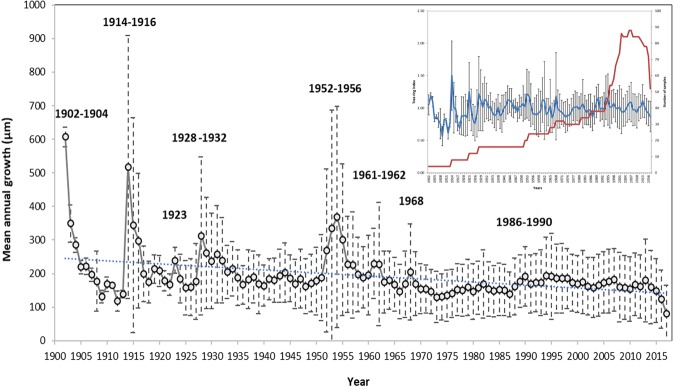

В процессе изучения состояния лесов в высокогорье Алтая исследователи проанализировали большой массив информации. Они сопоставляли дендрохронологические и метеорологические данные прошлого столетия, анализировали пробы, отобранные в ходе недавней экспедиции, сопоставляли их с материалами съемки, полученными со спутников и при помощи дронов.

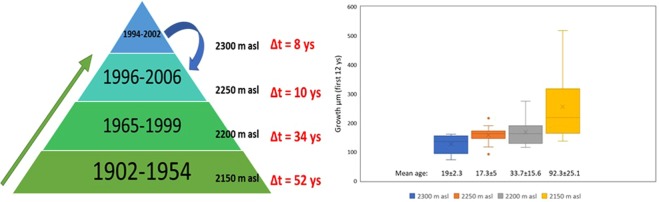

Полученные результаты показали, что во второй половине прошлого столетия смещение лесной границы относительно уровня моря значительно ускорилось. В начале XX века граница леса находилась на высоте 2150 метров над уровнем моря. За 52 года деревья переместились вверх примерно до отметки 2200 метров над уровнем моря и продолжали расти на этой высоте в течение 34 лет (с 1965 по 1999 год). С 1996 по 2006 год отмечен резкий «скачок» – молодые деревья появились уже на отметке 2250 метров. Некоторые деревья в период с 1994 по 2002 год достигли еще более высоких отметок и поднялись в горы примерно до отметки 2300 метров.

Авторы статьи отмечают, что в дальнейшем прогнозируется большая изменчивость климата с общим повышением температуры и экстремально сухими и жаркими периодами. Такие события оказывают существенное влияние на горные лесные экосистемы, где повышение температуры позволяет многим видам деревьев обосноваться на более высоких отметках и найти для себя благоприятные экологические ниши.

Согласно данным, полученным на станциях ТГУ и базах других участников сети SecNet (создана для изучения Сибири и Арктики), подобная тенденция отмечается и в тундре (ХМАО), где под влиянием климатических эффектов деревья продвигаются на север. Похожая ситуация существует и в некоторых других регионах – Китае и Северной Америке. Результаты исследований, проведенных разными учеными, говорят о том, что в умеренных регионах деревья мигрируют естественным путем на несколько километров в столетие.

Это прослеживается в долгосрочной фотографической записи, использованной для документирования смещения высот альпийского леса в альпийские луга в провинции Юньнань на юге Китая. В Северной Америке моделирование распределения видов деревьев в связи с изменением климата предполагает общее движение 134 восточных ареалов деревьев в направлении северо-востока.

В перспективе это приведет к трансформации многих экосистем, включая появление одних представителей флоры и фауны и исчезновение других. Оценить однозначно грядущие экологические изменения пока сложно, но некоторые могут негативно сказаться на благополучии человека. Так, например, перемещение границы леса на север в тундре может привести к сокращению традиционной растительности, в том числе ягеля, который является основной кормовой культурой для оленей.

Добавим, что согласно прогнозу авторов статьи, серьезные климатические изменения могут привести к более быстрому сдвигу деревьев и увеличить скорость их перемещения в 100–1000 раз относительно естественных темпов миграции. В настоящее время группа ученых под руководством Терри Каллагана готовит новую публикацию, в которую войдут систематизированные данные из 600 литературных источников и новые результаты исследования.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно