Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Раскрыт секрет быстрого заживления ран у насекомых

Американские исследователи решили разобраться, как насекомым удается восстанавливаться после ранений за минимальные сроки. Скорость этого процесса вынудила ученых изобретать новые методы, которые позволили детально рассмотреть особенности гемостаза у насекомых.

Насекомые мало похожи на млекопитающих, но нечто общее у них есть — кровь. Вернее, кровью мы называем жидкость, которая течет внутри организма позвоночных и обеспечивает газообмен. У насекомых (и других беспозвоночных) это гемолимфа. У нее совершенно иной состав: нет гемоглобина и тромбоцитов, защитную функцию лейкоцитов выполняют гемоциты. Гемолимфа переносит питательные вещества по организму и, как и кровь, заживляет раны.

У разных насекомых разная концентрация гемолимфы, а ее свертывание при повреждениях длится от нескольких секунд до нескольких часов. Правда, сам процесс свертывания остается плохо изученным. Предполагалось, что, например, у гусениц, чья гемолимфа богата гемоцитами, белки липопротеины и гемоцитин могут в числе первых реагировать на повреждения и образовывать тромбы.

Группа исследователей из Клемсонского университета (США) решила восполнить пробелы в знаниях о физике гемостаза у насекомых. В качестве модельного организма выбрали личинку табачного бражника (Manduca sexta). Дело в том, что у этих гусениц ответная реакция на ранение занимает всего несколько секунд и требует нескольких капель гемолимфы. Эта особенность одновременно и загадка, и проблема, ведь при такой скорости сложно исследовать свойства гемолимфы с помощью привычных методов (95% попыток были неудачными). Поэтому авторы исследования разработали новые способы, результаты своей работы опубликовали в журнале Frontiers in Soft Matter.

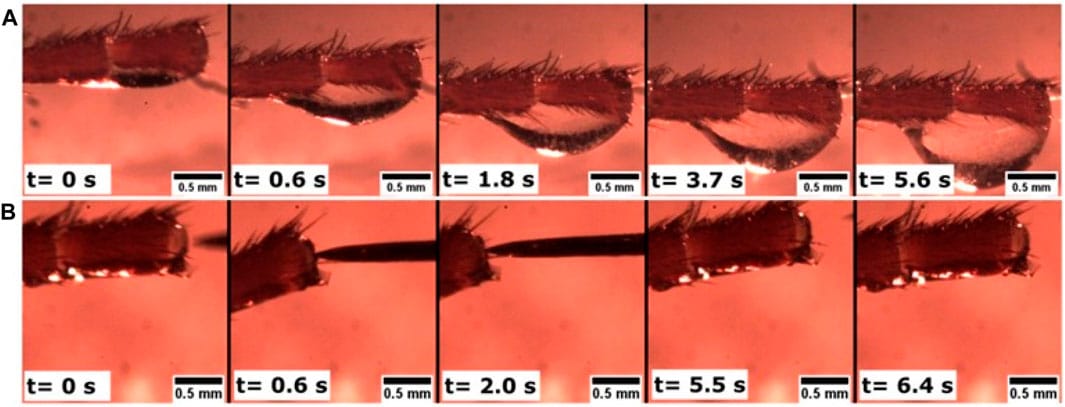

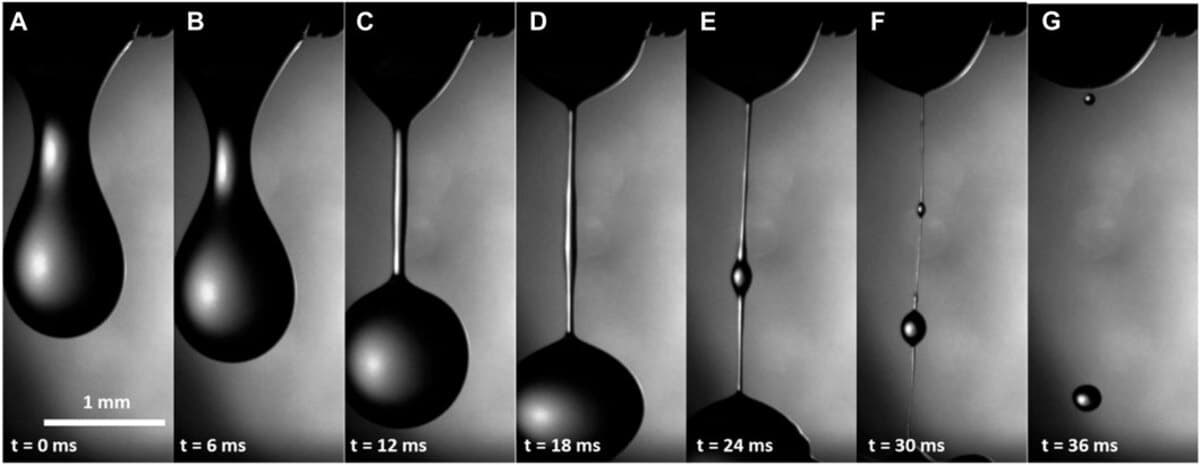

Ученые взяли взрослых гусениц табачного бражника массой 9-10 граммов за два дня до окукливания. Каждую личинку помещали в трубку и брали образцы гемолимфы через миллиметровый разрез на третьей ноге. Затем исследователи касались раны металлическим шариком и оттягивали его в сторону. В результате между шариком и гусеницей образовывался «мостик» из жидкой гемолимфы примерно два миллиметра в длину.

Видеосъемка запечатлела поведение капель в первые пять секунд, характерное для ньютоновской жидкости, например воды. Гемолимфа разрывалась, но в следующие 5-10 секунд начинала сворачиваться и становиться вязкой. Она вытекала, образуя между капель нити. Кровотечение у насекомых прекращалось через 60-90 секунд.

Тот же механизм гемостаза авторы работы наблюдали у тараканов (Parcoblatta americana), хотя состав их гемолимфы отличается, но концентрация гемоцитов в ней сопоставимая. Ученые отсоединили у насекомого сегмент жгутика антенны, из места травмы упала одна капля, а оставшаяся жидкость ушла обратно. Других капель не появилось, и рана затянулась твердой коркой спустя 10 минут. Исследователи предположили, что нити, которые образуются в гемолимфе после некоторого времени, похожи на вязкие нити медоподобной жидкости. Но спектроскопический анализ показал, что гемолимфа на первых этапах становится вязкоупругой, как слюна.

Ключевое значение в свертываемости крови насекомых играют именно гемоциты, которые даже при небольшой концентрации делают жидкость стабильной. А образование корки, запечатывающей рану, происходит благодаря возникновению первичного сгустка гемоцитов на поверхности капли. Затем к нему адгезивно крепятся остальные гемоциты, и сгустки распространяются к центру капли, уплотняя место пореза.

«Наши открытия открывают путь к созданию быстродействующих загустителей человеческой крови. Нам не обязательно копировать точную биохимию, но следует сосредоточиться на разработке лекарств, способных превратить кровь в вязкоупругий материал, останавливающий кровотечение. Мы надеемся, что наши находки помогут решить эту задачу в ближайшем будущем», — отметил соавтор исследования Константин Корнев.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Эксперты НИУ ВШЭ проанализировали цифровые следы студентов и впервые показали, что итоговые оценки зависят от личного стиля прохождения онлайн-курса. Сбалансированный тип учеников оказался успешнее традиционного и практико-ориентированного. Результаты работы помогут в создании адаптивных индивидуальных образовательных систем.

Исследователи Саратовского медуниверситета установили, что большинство пациентов с бронхиальной астмой имеют как минимум одну сопутствующую патологию, а у некоторых наблюдается четырех или более сопутствующих заболеваний.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии