Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Хламидии оказались не совсем паразитами — они защищают своих хозяев от мимивирусов

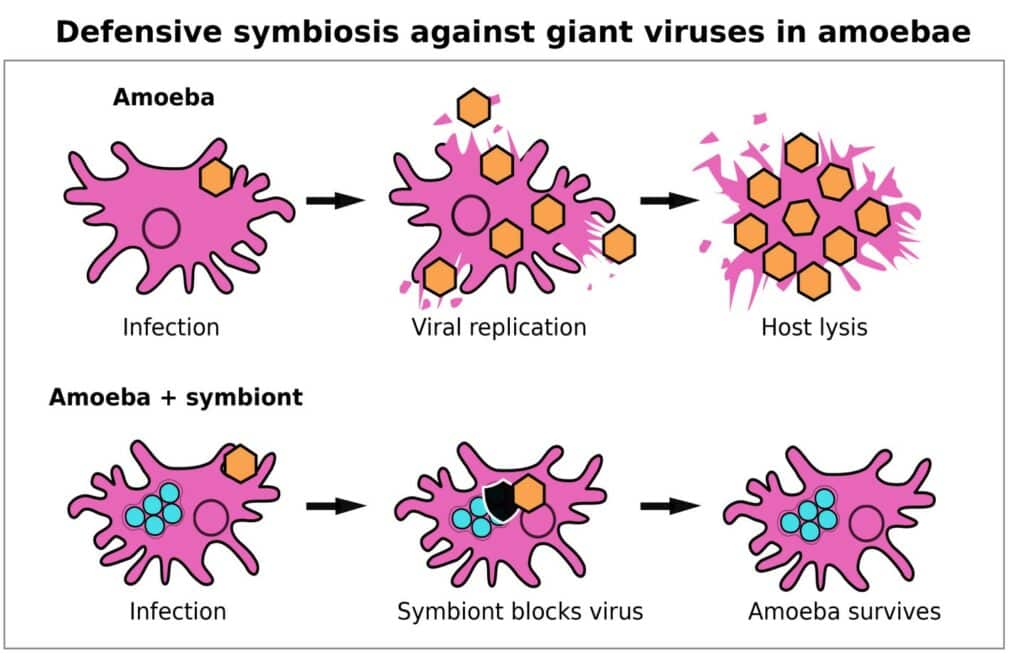

Отбирая часть питания у амебы, хламидии взамен нейтрализуют проникающие в нее гигантские вирусы. Возможно, именно это противостояние привело к появлению необычных вирусов и сложных форм жизни на Земле.

Микробиологи из Венского университета (Австрия) решили узнать, что будет, если одноклеточный организм вроде амебы заразить одновременно бактериями и вирусами. Результат заинтересовал ученых: попав внутрь амебы, бактерии Parachlamydia acanthamoebae превратились в «антивирусную систему», что позволяет считать их полноценными симбионтами. Как пишут исследователи в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, это явление могло оказать ключевое влияние на формирование пищевых цепочек и появление сложнейших вирусов-гигантов (как именно — описано в двух последних абзацах новости).

Хламидии вида Parachlamydia acanthamoebae — бактерии размером около 0,0005 миллиметра, которые практически не встречаются в свободном виде. Как правило, они живут внутри амеб, получая от них питательные вещества, защиту от токсинов и помощь в размножении. По словам Патрика Артхофера, ведущего участника исследования, хламидии обычно замедляют рост организма хозяина, из-за чего считаются паразитами. Но в случае с амебами их польза явно перевешивает ущерб.

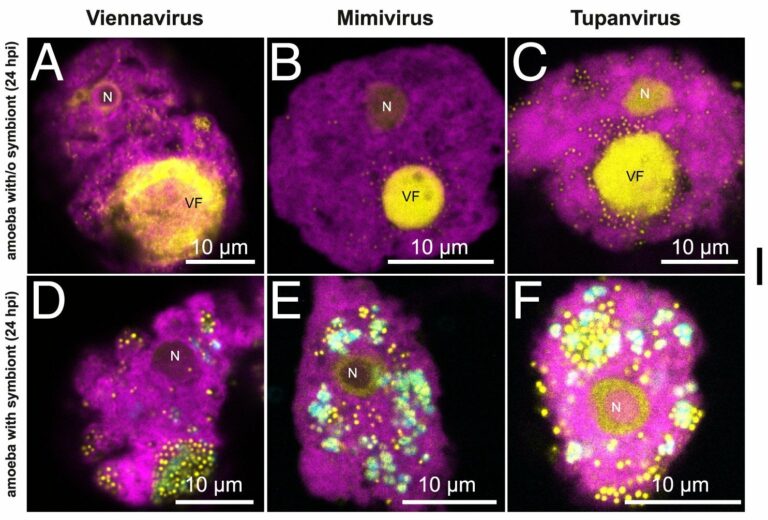

Исследователи пришли к такому выводу, когда попытались заразить хламидиозных амеб гигантскими вирусами. Эти вирусы по размерам даже крупнее бактерий: их длина достигает 0,0015 миллиметра. Гигантские вирусы (в частности, мимивирусы) тоже живут внутри амеб, где их впервые и увидели в 1992 году с помощью обычного светового микроскопа. Имея размеры в 0,5 миллиметра, амебы оказались настоящим полем битвы между бактериями и вирусами.

Проникнув в амебу, гигантские вирусы перестраивают ее изнутри, превращая в вирусную фабрику. Вместо выполнения своих обычных функций органеллы амебы принимаются штамповать новые копии вируса. Это грозит быстрой гибелью и самой амебе, и хламидиям, которые живут внутри нее. Поэтому Parachlamydia acanthamoebae научились защищаться.

Хламидии позволяют вирусам-гигантам проникать в амебу, но не дают перестроить ее в вирусную фабрику. Таким образом они полностью подавляют репликацию вирусов. Амебы продолжают жить, расти и размножаться. Но с хламидиями «на борту» амебы делятся намного медленнее, чем без них: за 22,7 часа против 17,3 часа. Так что антивирусная защита со стороны бактерий все же не обходится амебам бесплатно, что согласуется с паразитической сутью хламидий.

Работа австрийских микробиологов особенно интересна тем, что моделирует типичную для естественных условий ситуацию. В природе амебы почти всегда заражены либо бактериями, либо вирусами, либо бактериями и вирусами одновременно. Ученые даже называют амеб «плавильными котлами эволюции», в которых вирусы и бактерии бьются за контроль над жизненно важными клеточными механизмами. И похоже, именно это противостояние привело к тому, что мимивирусы, тупановирусы и прочие вирусы-гиганты стали такими большими и сложными.

Более того, антивирусная защита амеб со стороны бактерий могла сыграть ключевую роль в формировании пищевых цепочек. Дело в том, что бактерии содержат важные питательные элементы, которые мелкие животные вроде рачков не могут получить напрямую. Эти животные едят амеб, а те, в свою очередь, питаются бактериями. Если же амеба погибает от вирусов, она выпускает питательные элементы обратно в окружающую среду, откуда их могут извлечь только бактерии. Таким образом, если бы хламидии не научились беречь своих хозяев от вирусов, то формирование пищевых цепей застопорилось бы на уровне простейших.

За десятки километров от побережья Гренландии лежат скалистые острова Китсиссут, которые на первый взгляд кажутся неприступными для людей, не имеющих современных лодок и других технологий. Однако авторы нового исследования выяснили, что тысячи лет назад люди все же смогли достичь этих суровых земель. Мореплаватели каменного века не просто посещали острова — они обосновались там, совершив одно из самых длинных и опасных морских путешествий в истории древней Арктики.

Подобно летучим мышам, ориентирующимся в темноте, человек тоже может полагаться на эхо от звуковых сигналов, например щелчков языком, чтобы оценить расстояние до объектов. Как показало новое исследование, эхолокация — это навык, которому можно научиться.

Канализационный коллектор — скрытый источник загрязнения воздуха в городе. Через его вентиляционные шахты накопленный сероводород и другие агрессивные газы вместе с патогенной микрофлорой выталкиваются на поверхность при сверхплановом заполнении. Эта ядовитая смесь вредит здоровью людей и разъедает бетонные конструкции канализаций. Существующие сегодня защитные механизмы и дорогостоящие вентиляционные системы очистки имеют ограничения: конечные фильтры при достижении пиковой концентрации опасных испарений уходят в аварийный режим. Ученые ПНИПУ и компании «Вентмонтаж» разработали новое решение на основе гидрофильтра. Внедрение системы избавит воздух на 96,8% от механических примесей и на 65% снизит выброс агрессивных газов, а с помощью озонатора обеспечит полное обеззараживание.

В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».

Группа ученых представила расчеты, по которым события в центре Млечного Пути можно объяснить без черной дыры. Правда, с физической точки зрения новое объяснение существенно более экзотично — настолько, что возникает вопрос о его соответствии бритве Оккама.

Паническое расстройство характеризуется физическим напряжением, усиленным сердцебиением и одышкой. Ученые из Бразилии нашли способ бороться с этим недугом, создавая схожее физическое напряжение, но в спокойной и контролируемой обстановке — во время физупражнений.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии