Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Границу гелиосферы впервые картографировали с помощью метода эхолокации

На основе данных с космического аппарата IBEX астрофизики смогли создать трехмерную карту внешней границы гелиосферы. Они применили подход, который можно назвать космической эхолокацией: зонд на протяжении десяти лет улавливал отраженные от этой области космоса обратно в Солнечную систему высокоэнергетические нейтральные атомы.

Результаты анализа данных с приборов зонда Interstellar Boundary Explorer (IBEX, «Исследователь межзвездных границ») опубликованы в журнале The Astrophysical Journal. Научную работу подготовили сотрудники Лос-Аламосской национальной лаборатории США (LANL), университетов Принстона, Нью-Хэмпшира, Монтаны и Юго-Западного научно-исследовательского института. Также в подготовке статьи участвовали специалисты из Университета Ваикато (University of Waikato) и Центра космических исследований Польской академии наук (CBK PAN).

Как описывает работу ведущий автор исследования Дэн Рейсенфелд (Dan Reisenfeld), IBEX вел себя словно летучая мышь в пещере. Только вместо сонара или голоса животного использовался солнечный ветер. В течение целого цикла активности Солнца (с 2009 по 2019 год) аппарат измерял проносящийся мимо него в сторону межзвездного пространства поток частиц. И одновременно с этим пытался уловить возвращающиеся обратно атомы.

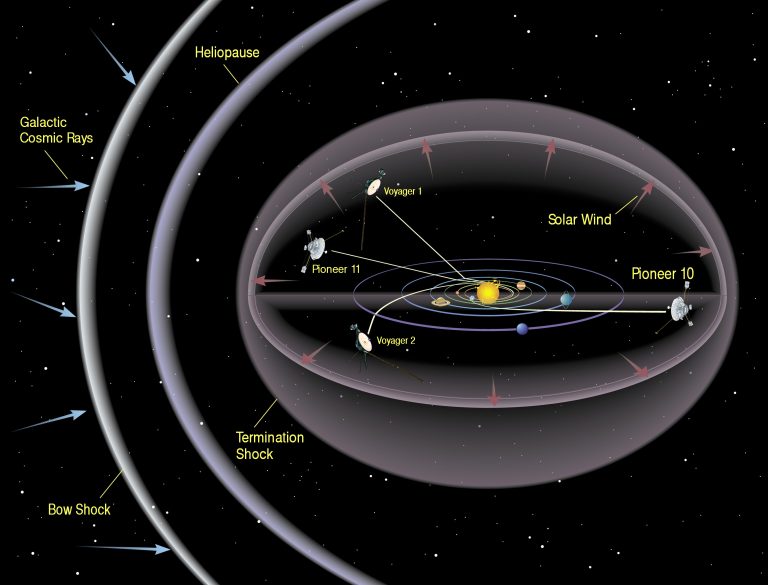

Далеко за пределами орбиты Нептуна (порядка 60 астрономических единиц, или девяти миллиардов километров) солнечный ветер сталкивается с межзвездной плазмой. Это взаимодействие не только замедляет испущенные Солнцем частицы, но и порождает стабильный поток высокоэнергетических нейтральных атомов (ENA). Он довольно слабый, но уловимый и, что самое главное, имеет строго уникальную природу — нигде, кроме гелиосферной мантии, ENA с искомыми характеристиками возникнуть не могут.

Путь солнечного ветра от звезды до гелиосферной мантии занимает от двух до шести лет. Тщательно измеряя активность Солнца и поток ENA, ученые сопоставили эти два разнонаправленных потока частиц. В результате удалось впервые составить трехмерную карту границы гелиосферы — зная скорость движения материи и время, которое ей потребовалось для прохождения всего пути, легко можно измерить пройденное расстояние.

Разрешающая способность придуманного американскими астрофизиками метода пока не поражает воображение. В направлении, противоположном движению межзвездной плазмы, границу гелиосферы удалось определить на расстоянии 120 астрономических единиц от Солнца. А вот с противоположной стороны Солнечной системы, куда гелиосфера вытягивается «хвостом», пока нет. Карта показывает, что она простирается на 350 астрономических единиц, но это предел возможностей «космического сонара» IBEX. Уточнить карту получится только благодаря дальнейшим наблюдениям.

Защитный пузырь гелиосферы

Наша родная звезда — Солнце — каждую секунду выбрасывает в окружающее пространство не только невероятное количество фотонов разных энергий, но и около миллиона тонн вещества. В основном это электроны, протоны (ядра водорода) и альфа-частицы (ядра гелия). В совокупности их называют солнечным ветром. На Земле мы косвенно можем наблюдать его взаимодействие с атмосферой, когда видим полярные сияния.

Но в космосе этот поток частиц способен пройти большой путь, прежде чем натолкнется на препятствие. Чаще всего солнечный ветер встречает на своем пути межзвездную плазму. Это происходит примерно в 75-90 астрономических единицах от нашей звезды — регион называется границей ударной волны. Здесь испущенные Солнцем протоны, альфа-частицы и электроны замедляются с 400 километров в секунду до менее чем 100: движение солнечного ветра становится дозвуковым.

Да, несмотря на смущающее название, скорость звука — строгое физическое понятие, характеризующее скорость распространения упругих волн, и для космического пространства ее тоже можно рассчитать. Благодаря сравнительному обилию выбрасываемого Солнцем вещества в пределах гелиосферы средняя скорость звука составляет порядка 100 километров в секунду. Точное значение зависит от активности звезды.

Когда вещество резко снижает скорость движения со сверхзвуковой, происходит множество интересных процессов. В случае гелиосферы за границей ударной волны (Termination shock) располагается гелиосферная мантия (начинается в 80-100 астрономических единицах от Солнца). Здесь плазма сжимается, начинается ее турбулентное движение и возникают те самые ENA — к ядрам водорода или гелия присоединяются потерявшие часть энергии электроны.

Но гелиосфера на этом не заканчивается, внешняя ее граница — гелиопауза. Там скорость испускаемых Солнцем частиц окончательно сравнивается с межзвездной плазмой, и они перемешиваются. Последняя представляет собой такой же солнечный ветер, только испущенный другими звездами. Именно ее нашли астрофизики с помощью зонда IBEX — в гелиопаузе поток ENA снова падает. Ученые смогли это сделать впервые, хотя и не со всех сторон от Солнца.

Для понимания процессов формирования и эволюции планетных систем ученым чрезвычайно важно изучение гелиосферы. Именно она защищает нас от большей части галактических лучей. Вероятно, именно благодаря наличию гелиосферы в принципе стало возможным существование развитой жизни на Земле.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии