Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Австралопитеки оказались плохими бегунами

Важной вехой эволюции стал переход предков человека к прямохождению. Хорошо ходить на своих двоих умели уже австралопитеки, а как насчет бега? Авторы новой статьи решили выяснить, как древние гоминиды осваивали этот важный навык. Они получили трехмерную модель знаменитой Люси (представитель Australopithecus afarensis) и показали, что на соревнованиях с современными людьми у нее не было бы шансов.

Человеческое тело, которое почти не изменилось с доисторических времен, представляет собой продукт долгой эволюции. При большом сходстве с другими млекопитающими (особенно приматами) люди приобрели и некоторые уникальные приспособления. Прежде всего так называемую гоминидную триаду признаков: прямохождение (бипедализм), подходящую для орудийной деятельности кисть и характерные изменения мозга.

Переход к ходьбе на двух конечностях имел особое значение в становлении предков людей — как единственного современного вида Homo sapiens, так и всех остальных, которые полностью вымерли. Он был связан с тем, что древние гоминиды все меньше времени проводили на деревьях и все чаще ходили по поверхности земли.

Бипедализм освободил передние конечности, благодаря чему те смогли держать различные предметы и орудия. Ценное эволюционное новшество имелось уже у австралопитеков и возникло по меньшей мере 3,7 миллиона лет назад. Такой вывод антропологи сделали на основании множества остатков скелетов и окаменевших следов ступней.

Однако можно ли утверждать, что австралопитеки могли еще и бегать, и если да, то насколько хорошо? Появившиеся затем люди — различные виды Homo — уже были хорошими бегунами, что сыграло важную роль в дальнейшей эволюции.

На вопрос ответили авторы новой статьи в журнале Current Biology. Они оценили легкоатлетические способности знаменитой Люси — афарского австралопитека, жившего около 3,2 миллиона лет назад. Сравнительно полный скелет Люси обнаружили в Эфиопии еще в 1974 году.

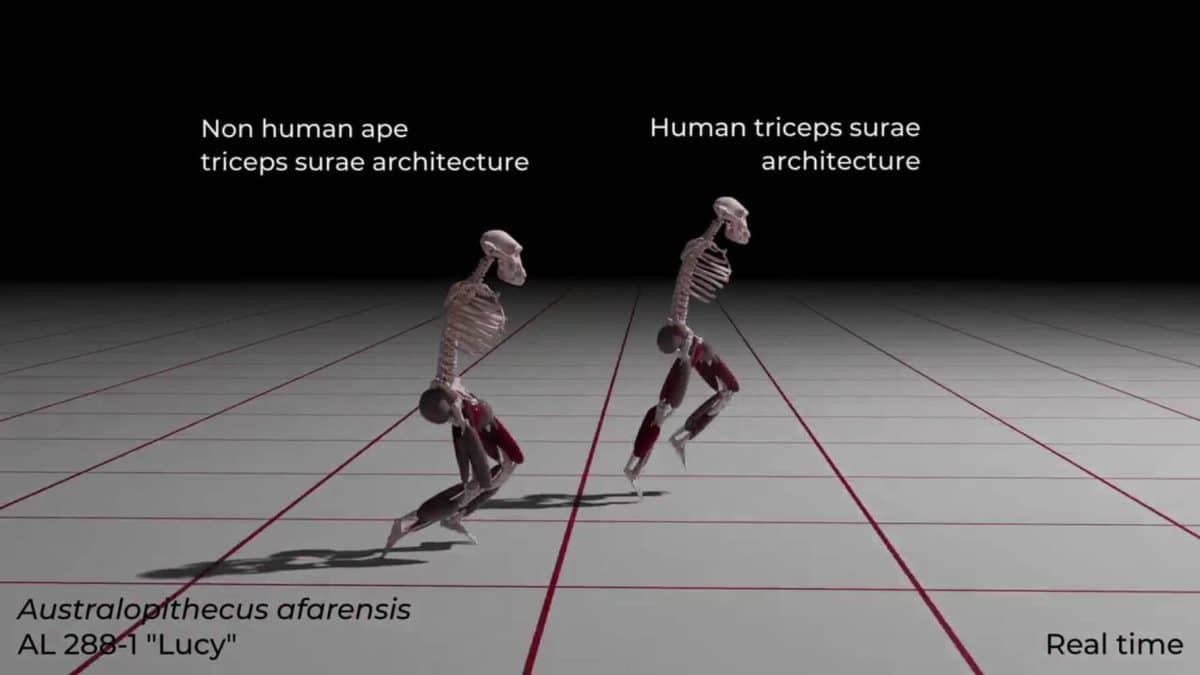

Ученые создали трехмерную компьютерную модель, которая описывает опорно-двигательную систему австралопитека. Точнее работу мышц и движения относительно друг друга костей ног и таза. С помощью компьютерных симуляций походки, а также ее оптимизации на основе машинного обучения авторы рассчитали основные параметры бега. А именно максимальную скорость гоминид, их энергозатраты при беге и выносливость.

Спортивные качества Люси сравнили с теми, которые есть у современных людей. Оказалось, что австралопитек был посредственным бегуном. Хотя Au. afarensis в принципе был способен бегать, такое передвижение не было быстрым или подходящим для преодоления длинных дистанций.

Энергозатраты — то есть силы, которые Люси и ее родственники тратили при беге, — сравнимы с теми, которые нужны птицам и млекопитающим (с учетом поправки на размер). А вот у людей энергозатраты на бег в 1,7-2,9 раза ниже.

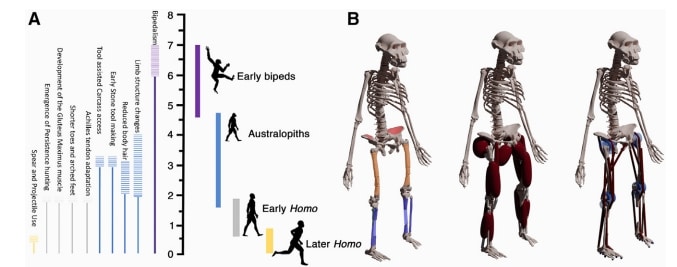

Что же изменилось в эволюции при переходе от австралопитеков к людям (род Homo), сделав нас хорошими бегунами? Изучение движения моделей указало на особое значение перестройки ахиллова сухожилия. Это самое крупное сухожилие в теле человека, которое расположено на задней стороне лодыжки и соединяет мышцы икры с пяткой. Его наряду с трехглавой мышцей голени назвали основой способности людей к бегу.

Действительно, модель австралопитека с «обезьяньим» строением голени не могла развить скорость более 2,28 метра в секунду. А вот модель гоминида с «человеческими» мышцами голени двигалась почти вдвое быстрее.

Авторы пришли к выводу, что естественный отбор целенаправленно делал из людей бегунов, сочетающих в себе скорость и выносливость. Это свойство не было всего лишь побочным продуктом приспособления к ходьбе и, по-видимому, появилось при переходе от австралопитеков к ранним людям.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии