Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Футболисты повторили турбулентное движение частиц

Физики из Центральной школы Лиона описали турбулентное движение частиц в несжимаемой жидкости и сравнили его с перемещениями футболистов.

Многие микроскопические физические процессы находят отражение в макромире. Например, с помощью моделирования движения частиц ученые исследуют динамику больших скоплений людей в ограниченном пространстве. Так, модулировать поведение толпы способна геометрия прохода: угол наклона стенок может снижать или повышать давление и, как следствие, риск травм. Наименее изученной остается состояние турбулентности, при котором в среде происходят хаотические колебания нескольких физических параметров. Из-за случайных изменений (плотности, давления, температуры) моделирование подобных явлений ограничено. Тем не менее, оно необходимо для теоретической физики и гидродинамики.

Авторы новой работы изучили турбулентное движение частиц в несжимаемой жидкости — такая модель предполагает сохранение плотности среды при изменении давления. Наблюдения показали, что в этом случае средний угол отклонения частиц зависит от временной задержки: на небольших отрезках их движение кажется линейным. Но в более крупных временных масштабах изменение направления носит хаотичный характер. В частности, при достаточной удаленности от границ средний угол отклонения частиц составил 90 градусов. Заключение частиц в прямоугольное пространство позволило увеличить показатель до 120 градусов. Связь эффекта с геометрией подтвердила симуляция методом Монте-Карло.

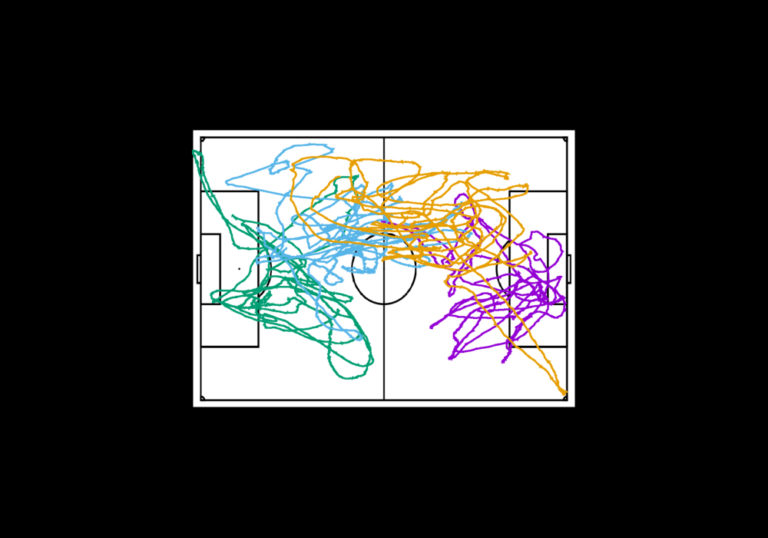

Для дополнительной проверки гипотезы исследователи провели эксперимент с футболистами. В рамках испытаний, которые проходили на стадионе (прямоугольном поле) в Нюрнберге, на ноги спортсменам надевали датчики слежения, которые передавали информацию специальной системе. Информация собиралась в ходе тренировочного матча между двумя командами, выборка составила 16 человек. Согласно анализу полученных данных, несмотря на осмысленность перемещений и наличие тактики, на большом временном отрезке футболисты повторяли динамику частиц: их средний угол отклонения также составил 120 градусов. В меньшем временном масштабе тенденция не проявлялась.

Как и в случае частиц, траектории спортсменов чаще включали в себя средний угол отклонения при движении вдоль более длинной границы пространства. По словам соавтора работы Воутера Боса (Wouter Bos), соответствие оказалось неожиданным. «Мы рассчитывали на некоторое сходство, но результаты превзошли ожидания», — отметил ученый. Он также добавил, что исследование дополняет имеющиеся данные о динамике частиц в турбулентности. «Турбулентность представляет собой важную проблему для многих промышленных приложений. Практически в любых условиях, предполагающих движение в воздухе или воде, встречается потеря энергии из-за турбулентности», — сообщил Бос.

Подробности работы представлены в журнале Physical Review Fluids.

Ранее схожим моделированием воспользовались биофизики: таким образом, они изучили тактики совместной охоты в двух- и трехмерном пространстве.

В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».

Ученые из МФТИ, НИУ ВШЭ и ОИВТ РАН показали, что жидкость может перейти в стеклообразное состояние под действием давления. Эта работа не только раскрывает механизм перехода, заполняя пробелы в фундаментальных вопросах физики, но и предлагает подход, с высокой точностью моделирующий поведение материалов в экстремальных условиях.

Врач аллерголог-иммунолог, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии СГМУ имени В.И. Разумовского Инна Гамова подробно поделилась о симптомах и причинах возникновения холодовой аллергии. По ее словам, истинная форма болезни встречается крайне редко, однако воздействие низких температур способно вызвать повреждения кожи, особенно если она тонкая и сухая.

В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».

Специалисты УКБ №1 имени С.Р. Миротворцева СГМУ имени В.И. Разумовского провели успешное эндоскопическое удаление крупного кровоточащего новообразования толстой кишки у ребенка без разреза, через просвет кишки.

Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина и Института проблем управления имени В.А. Трапезникова РАН (ИПУ РАН) создали технологию экспресс-анализа качества природного газа. Впервые для этих целей была разработана нейросеть, что позволило определить показатели качества пробы в режиме реального времени за несколько секунд вместо 20-40 минут традиционным способом — с помощью газовой хроматографии.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии