Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Закрученный электрон помог увидеть хиральность молекул

Ученые из Московского физико-технического института и НИЦ «Курчатовский институт» разработали новую теоретическую основу для описания фотоэффекта — одного из фундаментальных процессов взаимодействия света и вещества. Они впервые показали, что если измерять вероятность перехода электрона не в обычное, а в закрученное состояние, обладающее собственным моментом вращения, то можно предсказать и наблюдать новые типы асимметрий, особенно важных для изучения «зеркальных» молекул. Этот подход, обобщающий классическое явление фотоэлектронного циркулярного дихроизма, открывает путь к созданию более чувствительных методов анализа сложных органических соединений.

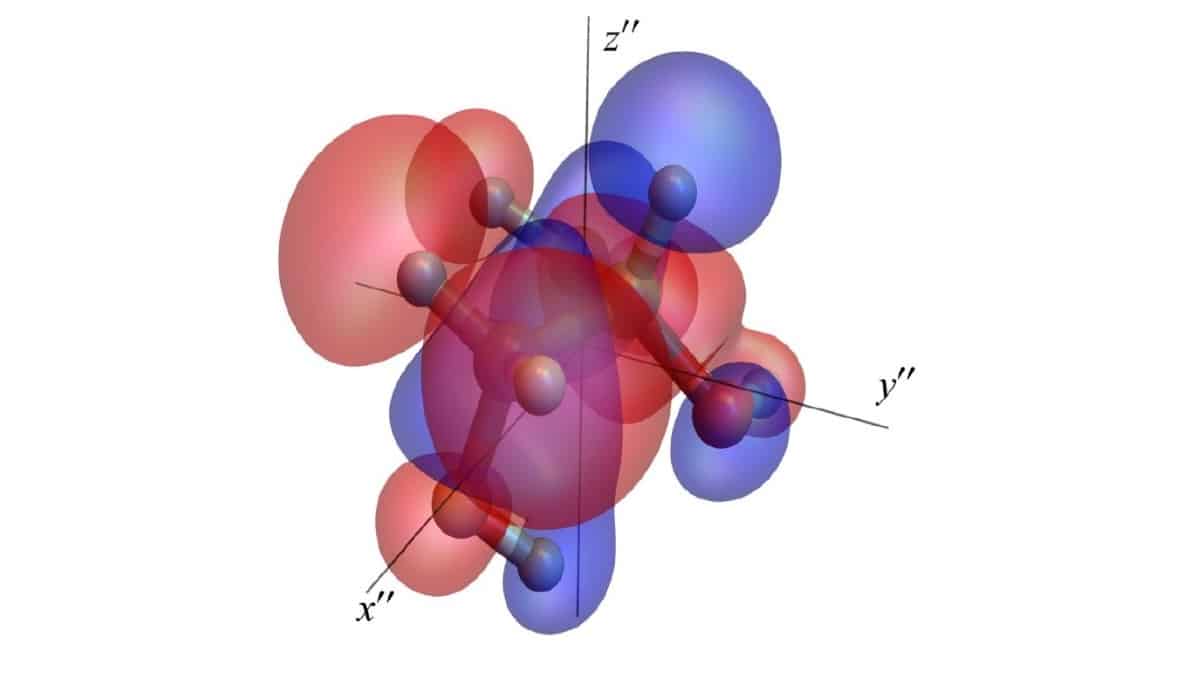

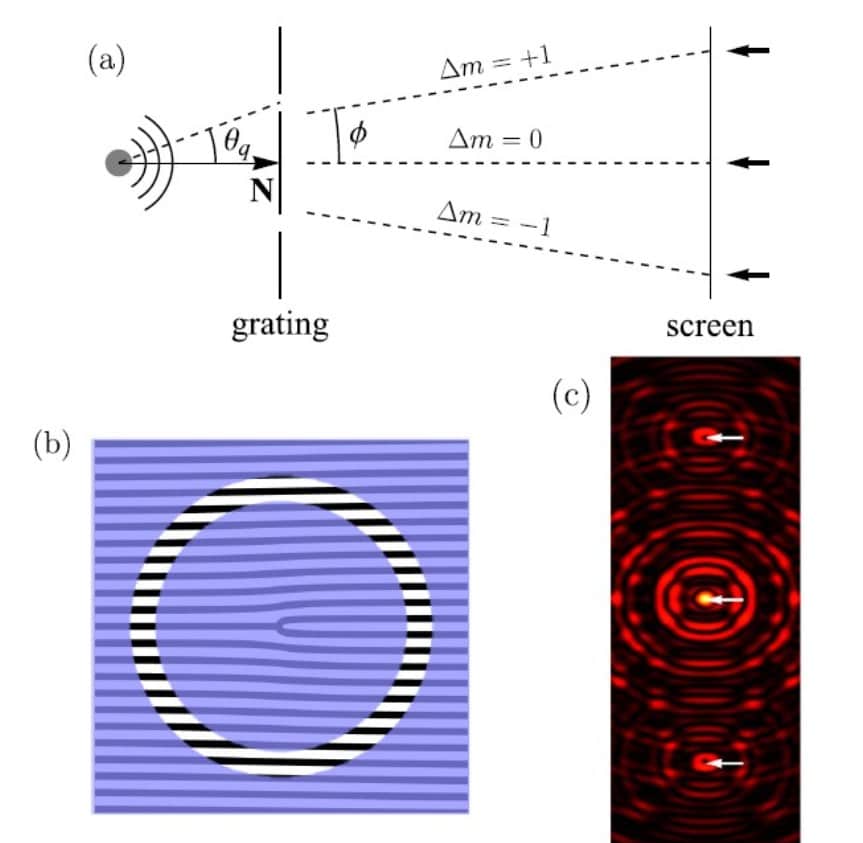

Со времен Эйнштейна фотоэффект описывается как процесс, в котором частица света, фотон, выбивает электрон из атома или молекулы. В традиционной картине мира, прочно укоренившейся в учебниках, и фотон, и вылетевший электрон рассматриваются как плоские волны — объекты, обладающие определенным направлением движения, или линейным импульсом. До сих пор вихревая структура электрона считалась чем-то экзотическим, индуцированным либо особым светом, либо сложной структурой самой молекулы. Это особое явление не следует путать с поляризацией. Круговая поляризация заключается в том, что летит волна, но вектор напряженности поля в каждой точке «крутится». Закрученный свет заключается в том, что летит не волна, а целый торнадо. Теоретики направили все усилия на точное описание сложного танца электронов внутри атома до и после поглощения фотона. Однако недавние достижения в области оптики, позволившие создавать так называемые вихревые пучки света — свет, который закручен вокруг своей оси подобно штопору и несет орбитальный угловой момент, — заставили физиков пересмотреть и свойства электронов. Возникла идея, что и свободный электрон может существовать в виде такого же вихря.

Физики из МФТИ поставили перед собой более фундаментальную задачу. Они решили найти способ изучать вероятность вылета таких электронов из молекул. Выбор между этими двумя описаниями — «летящий по прямой» или «вращающийся» электрон — диктуется не природой самой частицы, а способом ее детектирования в эксперименте. Исходя из этой смелой предпосылки, ученые построили всеобъемлющую теорию фотоионизации молекул, в которой конечное состояние электрона описывается именно через его вращательные свойства. Для проверки своей теории они провели расчеты для молекулы глицеральдегида — классического примера хиральной молекулы, существующей в двух зеркальных формах (энантиомерах), как левая и правая рука. Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review A.

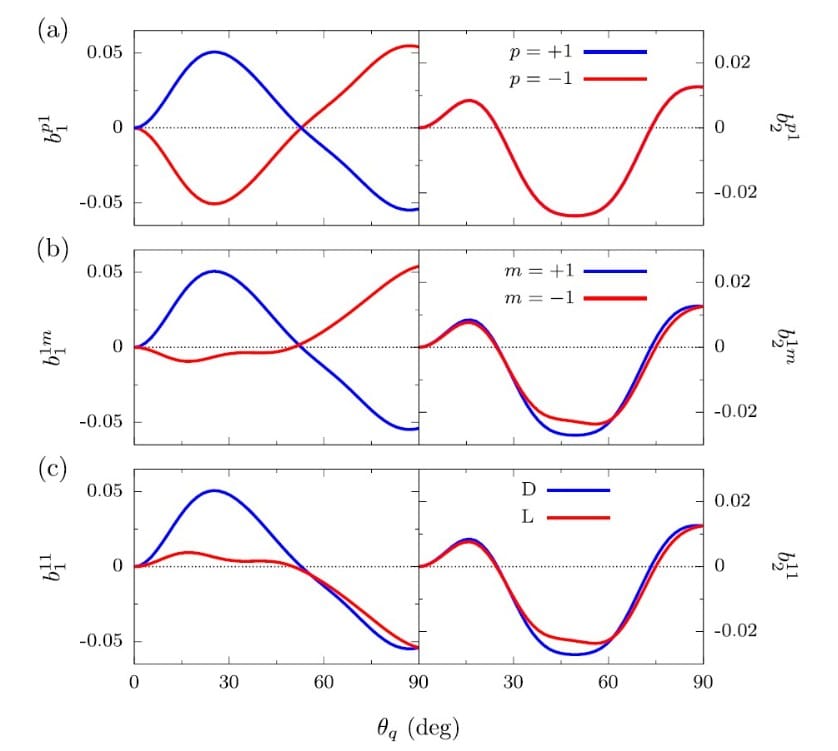

Главным результатом работы стало предсказание новых хиральных асимметрий. Хиральность, или «зеркальность», играет огромную роль в природе. Например, от хиральности молекулы лекарства может зависеть его эффективность. Более того, зеркально отраженные лекарства могут быть не только более или менее полезными, чем обычные, но и могут нанести серьезный вред человеческому организму. Например, известна трагическая история с талидомидом. Одна из его зеркальных версий давала лечебный успокаивающий и снотворный эффект, а вторая вызывала мутации у детей, если его принимали беременные женщины. В результате этого пострадали несколько десятков тысяч детей, из которых около десяти тысяч родились с тяжелыми инвалидностями. Талидомидовая трагедия заставила многие страны пересмотреть практику сертификации лекарственных средств, ужесточив требования к сертифицируемым препаратам. В настоящее время это лекарство активно используется для лечения многих заболеваний, но для безопасного его применения необходим контроль хиральности молекул.

До сих пор для изучения хиральности молекул использовался фотоэлектронный циркулярный дихроизм (PECD) — эффект, при котором вероятность вылета электрона в определенном направлении (вперед или назад относительно движения света) зависит от взаимной «зеркальности» молекулы и поглощенного ею света (с правой или левой круговой поляризацией). Новая теория добавляет в это уравнение третьего хирального участника — сам вылетающий электрон, который тоже может быть «правым» или «левым» в зависимости от знака его момента вращения. Возникает своего рода тройное хиральное взаимодействие, проявляющееся в виде ранее неизвестных асимметрий в распределении вылетающих электронов. Эти асимметрии несут в себе гораздо более богатую информацию о структуре молекулы, чем та, что доступна в традиционных экспериментах.

Кирилл Базаров, младший научный сотрудник МФТИ, старший преподаватель кафедры теоретической физики им. Л.Д. Ландау МФТИ, прокомментировал: «Мы привыкли описывать свободный электрон его линейным импульсом, то есть отвечая на вопрос «куда он летит?». Но квантовая механика говорит нам, что его угловой момент, отвечающий на вопрос «как он вращается?», — это столь же фундаментальная характеристика. Мы задались вопросом: что если построить все описание фотоэффекта вокруг измерения именно этого вращения? Оказалось, что такой подход вскрывает скрытый пласт информации о взаимодействии света с молекулой, особенно когда все три участника — фотон, молекула и сам электрон — обладают хиральностью».

Новизна предложенного подхода заключается в смене парадигмы: вихревое состояние электрона рассматривается не как частный случай, а как универсальный и фундаментальный способ описания результата фотоионизации. Что особенно важно, теория не просто предсказывает новые эффекты, но и предлагает конкретный способ их экспериментальной проверки. Как показали авторы, с помощью специальной кольцевой «вилочной» дифракционной решетки, установленной на пути фотоэлектронов, можно измерить то, что нужно.

Потенциальное практическое применение этого исследования огромно. Создание методов, способных с высокой точностью различать энантиомеры, критически важно для фармацевтики, где одна зеркальная форма молекулы может быть лекарством, а другая — ядом. Новый подход, учитывающий хиральность всех участников процесса, обещает стать основой для более чувствительных и информативных аналитических инструментов. Для фундаментальной науки эта работа углубляет понимание самых сокровенных аспектов взаимодействия света и материи, показывая, что даже в таком, казалось бы, досконально изученном явлении, как фотоэффект, нас все еще ждут удивительные открытия.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Некоторые исследователи предполагали, что по мере исчезновения морского льда белые медведи потеряют кормовую базу и начнут умирать от истощения. Однако их популяция, живущая в районе максимального исчезновения морского льда, напротив, существенно прибавила в весе.

Исследователи доказали реальность двумерных дискретных кристаллов времени, которые ранее существовали лишь в теории. Для эксперимента использовали мощный квантовый процессор, позволивший материи поддерживать ритм колебаний без потери энергии.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно