Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Параллелизм эволюции

Каким образом эволюция наделяет разных животных, живущих в разные времена на разных континентах, одними и теми же чертами. Рассказывает Александр Марков.

«Одно из центральных утверждений синтетической теории эволюции (СТЭ) состоит в том, что все эволюционные изменения основаны на отборе случайных, ненаправленных мутаций. Однако эволюция совсем не похожа на случайный, хаотический процесс», — пишет Александр Марков в своей книге «Рождение сложности. Эволюционная биология сегодня: неожиданные открытия и новые вопросы». Но похожа ли эволюция на какое-то случайное, нелинейное развитие? Вовсе нет. Более простые формы жизни на Земле все время усложнялись. Дело в том, что, несмотря на наличие случайных мутаций, процесс эволюции со временем отбраковывает ненужные, «невыгодные» живому существу мутации, и «запоминает» выгодные и нужные.

Наиболее заметна эта закономерность в таком явлении, как параллелизм. Речь идет о тех ситуациях, когда у никак не родственных между собой групп существ совершенно независимо друг от друга появляются схожие черты. Примеры этого можно найти сплошь и рядом. Например, рыбы, дельфины и ихтиозавры в свое время независимо друг от друга приняли рыбообразную форму для удобства плавания в воде. Еще более удивительны примеры схожих форм, возникших независимо на разных континентах, изолированных друг от друга. Так, до того как Южная Америка отделилась от остальных материков, на ее территорию попали «древние копытные», так называемые, примитивные плацентарные млекопитающие кондиляртры. Что же с ними произошло в результате миллионов лет эволюции? Многие из них (формы, произошедшие от нотоунгулятов, литоптернов, астропотериев и пиротениев) стали поразительно похожи на тех копытных, которых мы знаем сегодня на других материках: лошадей, носорогов, верблюдов, зайцев и даже слонов. Интересен пример и с южноамериканским вымершим саблезубым тигром — тилакосмилусом, который был удивительно похож на «настоящих» саблезубых тигров, обитавших в Азии, Африке и Северной Америке. Помимо внешнего сходства, тилакосмилус и питался теми же копытными (только южноамериканскими), которыми питались саблезубые тигры на «Большой Земле», причем, даже их добыча (о ней уже было сказано выше) имела удивительное внешнее сходство.

Существуют, впрочем, и замечательные примеры непохожести разных животных. Тот же «пылающий континент» в свое время заселяли, а многие заселяют и сегодня, такие животные, «аналогов» которым ученые не могут найти ни в Азии, ни в Африке, ни в Северной Америке. Среди них: броненосцы, муравьеды, ленивцы, вымершие гигантские ленивцы мегатерии.

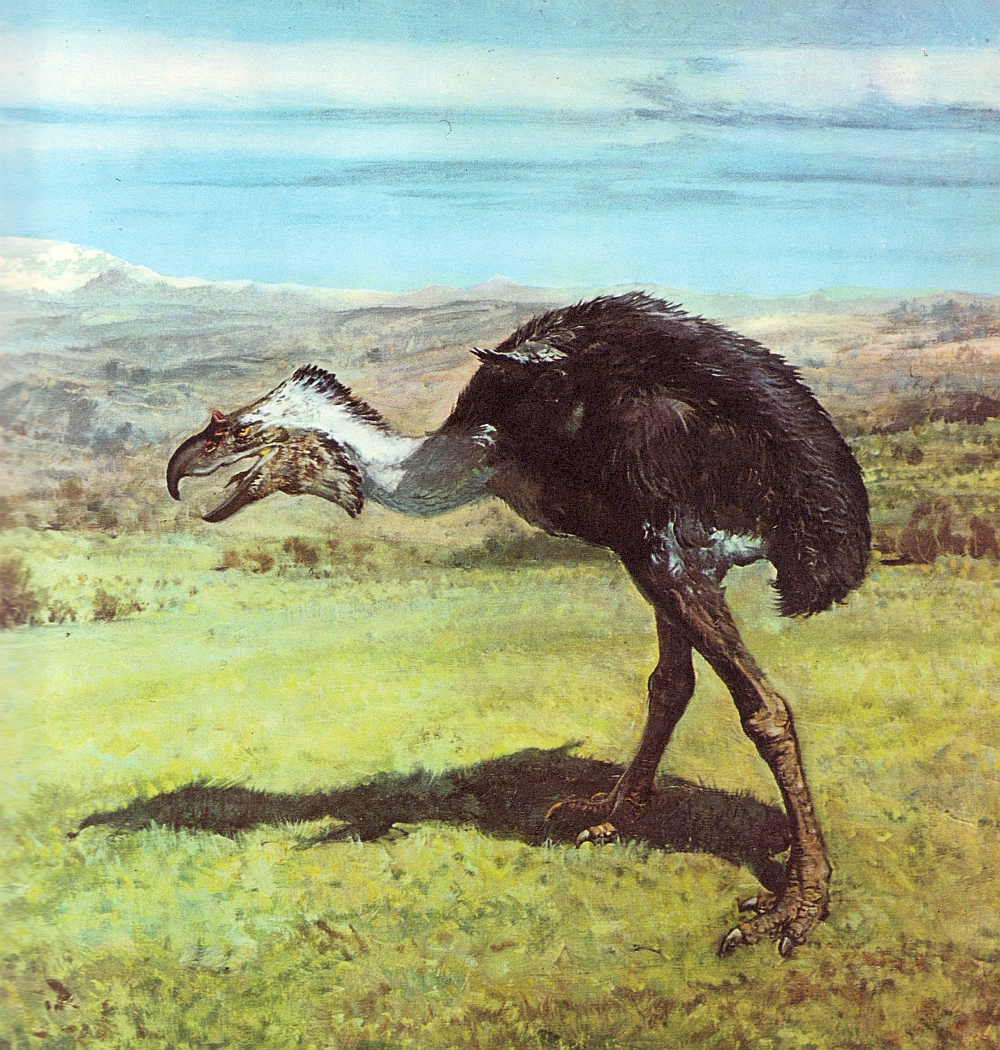

Примечателен и тот факт, что звери, проживающие в Южной Америке, были в целом менее приспособленными и менее совершенными, чем схожие с ними животные, обитающие на «Большой Земле». Те же тилакосмилусы не могли посоперничать в ловкости и сообразительности с саблезубами, обитавшими на других материках. Поэтому с тилакосмилусами весьма удачно соперничали гигантские хищные птицы фороракосы, которые тоже обитали в Южной Америке. Кроме того, большая часть фауны этого континента довольно быстро исчезла с лица Земли после того как обе Америки соединились в плиоцене, и североамериканские звери в массовом порядке стали переселяться на южный континент. «В этом проявилось одно из «правил» эволюции, которому пока нет однозначного объяснения», — пишет Марков. Дело в том, что на больших территориях эволюционные прогресс и рост конкурентоспособности идут быстрее, чем на небольших территориях или на островах. На островах и небольших материках быстрее образуются новые необычные формы. Об этом факте науке известно уже давно.

Марков пишет о том, что в последние несколько десятилетий биология узнала много нового о том, как же в процессе эволюции происходили самые серьезные прогрессивные изменения живых существ (их называют ароморфозами). Удалось выяснить, что почти во всех внимательно исследованных случаях переход от более простой к более сложной (прогрессивной) форме происходил не по какой-то единственной заданной эволюционной траектории, а по нескольким, развивающимся параллельно. «При этом отдельные признаки, из которых складывается ароморфоз, иногда появляются в разных линиях почти одновременно, а иногда — в разное время и даже в разном порядке», — пишет автор. «Прогрессивные» черты со временем накапливаются, пока не начинают, наконец, появляться в одной или немногих эволюционных линиях, собираясь все вместе. Этот момент называется у палеонтологов «рождением новой группы».

В этом процессе мы можем наблюдать всю закономерность эволюционных процессов. Марков: «В какой-то момент словно начинает носиться в воздухе новая «идея», например, идея млекопитающих. И многие разные группы, не сговариваясь, начинают развиваться в одном и том же направлении, хотя и немножко разными путями».

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

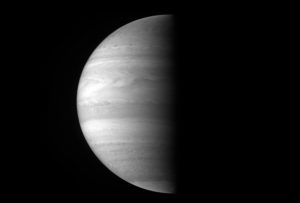

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

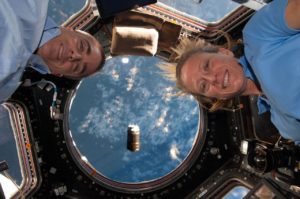

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии