Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Альтруистическая слизь

От крика помощи одинокой амебы до симфонии многоклеточного организма: что можно услышать о нашем теле, прислушиваясь к обыкновенной слизи.

…Началось все, разумеется, «Золотым веком»: пищи было в достатке, и борьба за выживание не отнимала все силы без остатка. Можно было просто жить и делиться. Но продлилось это недолго. Вскоре ресурсов стало не хватать, окружающая среда заполнилась загрязнениями. Надвигались голод и жажда, и все почувствовали на себе дыхание смерти. Тогда самые отважные из нас решили объединиться и всем вместе отправиться в большой мир, на поиски лучшей доли.

Такую историю могли бы рассказывать своим потомкам и обыкновенные амебы, представительницы колонии, некогда наткнувшейся на богато заселенный бактериями источник (скажем, гниющие останки животного). Размножившись, расселившись и истощив его запасы, микроорганизмы оказываются в ловушке ? тем, кто вовремя не покинет ее, рано или поздно придется умереть от голода или перенаселения. И тогда амебы начинают звать на помощь.

Нет, громких криков эти простейшие издавать не могут ? вместо привычной нам акустической системы коммуникаций они пользуются весьма развитым химическим языком. Голодающая амеба выделяет в окружающую среду молекулы циклического аденозинмонофосфата (цАМФ). На соседей это действует не хуже действия детского плача на добрых людей: окружающие амебы вытягивают свои ложноножки и устремляются «на голос». Они и сами, возбужденные первым сигналом, начинают выделять цАМФ, усиливая общую встревоженность во всей колонии. Так сигнал добирается даже до самых одиноких «отшельников», живущих на ее дальних краях.

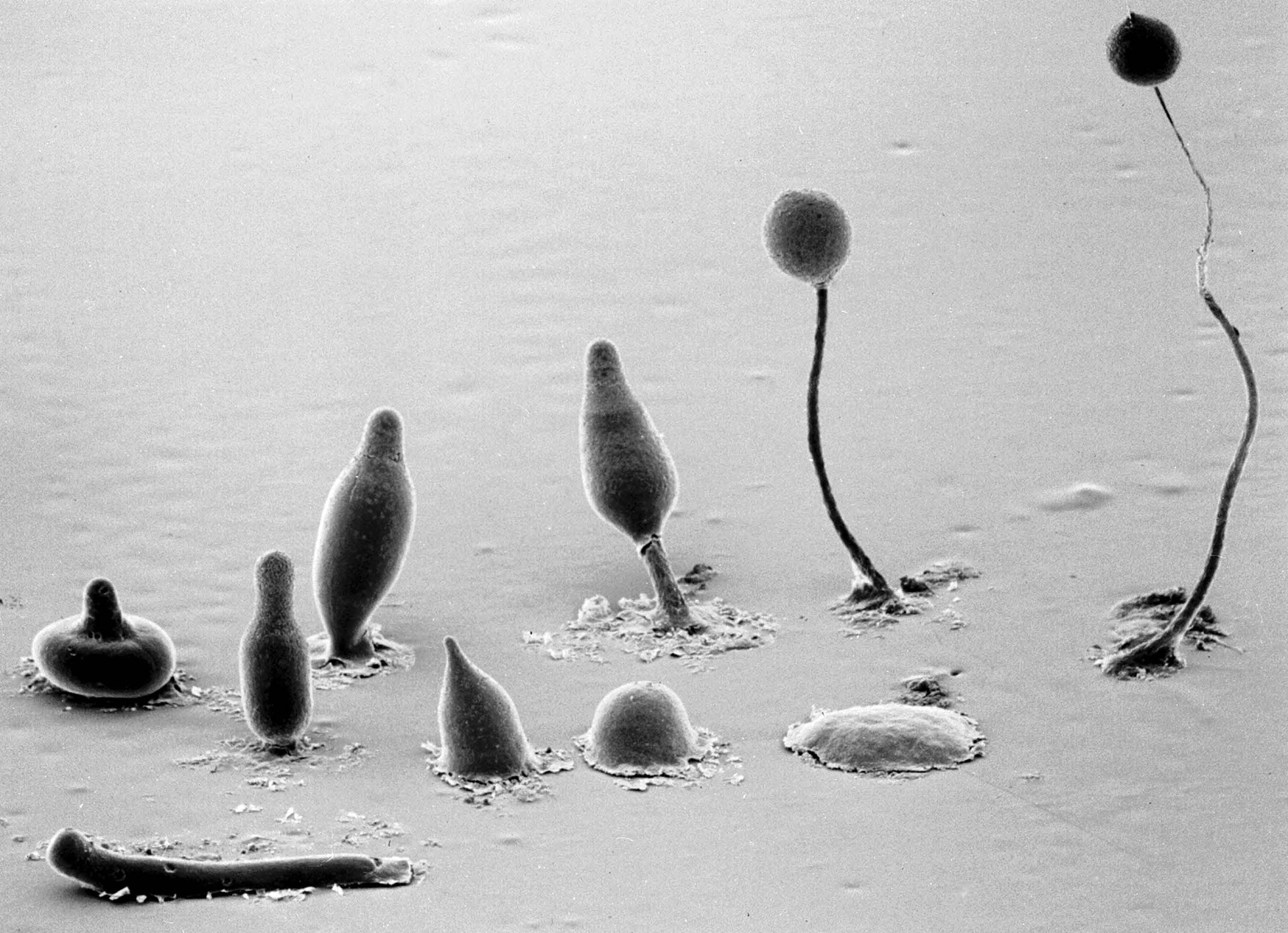

Амебы

©Shutterstock

Для амеб слишком длительное «звучание» цАМФ так же невыносимо, как для нас ? плач помощи беззащитного существа. Они устремляются к центру сигнала волна за волной. Налезая друг на друга и теснясь, эти одноклеточные образуют нечто, уже видимое и невооруженному глазу человека. Видимое ? но, на первый взгляд, совершенно нелогичное. Тесно скапливаться вместе перед лицом надвигающегося голода означает закончить каннибализмом, разве нет?..

Не совсем: в этот момент амебы претерпевают совершенно грандиозную трансформацию, как если бы люди превращались в суперменов. Одноклеточные «забывают» свою изначальную природу и, соединившись, действуют, как единый многоклеточный организм. Далеко не все из них в результате выживут, кому-то придется принести свою простейшую жизнь в жертву, но большинство в результате найдет новое подходящее место для основания новой колонии.

Из этого «крика» молекул цАМФ, возможно, родился весь наш многоклеточный мир. Во всяком случае, образованная под его аккомпанемент «псевдо-многоклеточная» структура легко способна переходить в «не-до-конца-многоклеточные» организмы ? слизевики. Эти удивительные создания большую часть жизни существуют в виде одноклеточных почвенных амеб, совершенно отдельных и независимых друг от друга. Однако в определенных условиях эти простейшие объединяются ? и в их «толпе» начинает звучать уже совершенно иная музыка, симфония многоклеточного организма, с его межклеточными сигналами и специализацией функций разных клеток.

Клеточных слизевиков ? таких как Dictyostelium discoideum ? иногда называют «социальными амебами». И действительно, начинаются они по сигналу цАМФ, на который собираются порядка сотни отдельных амеб. Они формируют бесструктурное образование с небольшими ? в пару миллиметров ? ложноножками. В этой ножке отдельные и до сих пор совершенно одинаковые одноклеточные, объединившись, быстро начинают дифференцироваться, беря на себя различные функции.

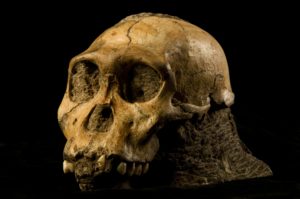

Dictyostelium discoideum

©M.J. Grimson & R.L. Blanton

У такого слизевика появляется даже своя иммунная система. Некоторые амебы берут на себя роль «стражей», не закрепляясь ни на каком постоянном месте и постоянно мигрируя по его «организму» в поисках патогенов, которых они пожирают вполне в духе наших фагоцитов. «Организм» время от времени избавляется от них вместе с накопленными патогенами: именно из них состоит характерный слизистый след, который оставляет за собой слизевик в своем крайне замедленном движении. Но на месте ушедших амеб появляются новые, позволяя слизевику существовать и перемещаться, перенося все свои клетки по направлению к свету.

На самом деле, слизевики способны и на весьма сложное поведение. В 2011 году, к большому удивлению специалистов, у D. discoideum была обнаружена способность поглощать свободноживущие бактерии и переносить их с собой. При этом микробы служат амебам не просто запасами пищи, но и «стадом на развод»: в подходящих условиях слизевик может «высадить» их и затем поесть весь бактериальный приплод.

Подходящее место ? основная цель существования слизевика, и ради нее он себя не жалеет. Достигнув препятствия, он может пожертвовать частью клеток, по головам которых поползут остальные. А найдя подходящее солнечное место, слизевик пускает в расход новые клетки ? до 1/5 их числа из собственных тел строят «башенку», на вершине которой остальные образуют небольшой шарик. В этом плодовом теле они формируют мельчайшие и прекрасно защищенные споры новых клеток, которые легко разносит ветер. Колония спасена.

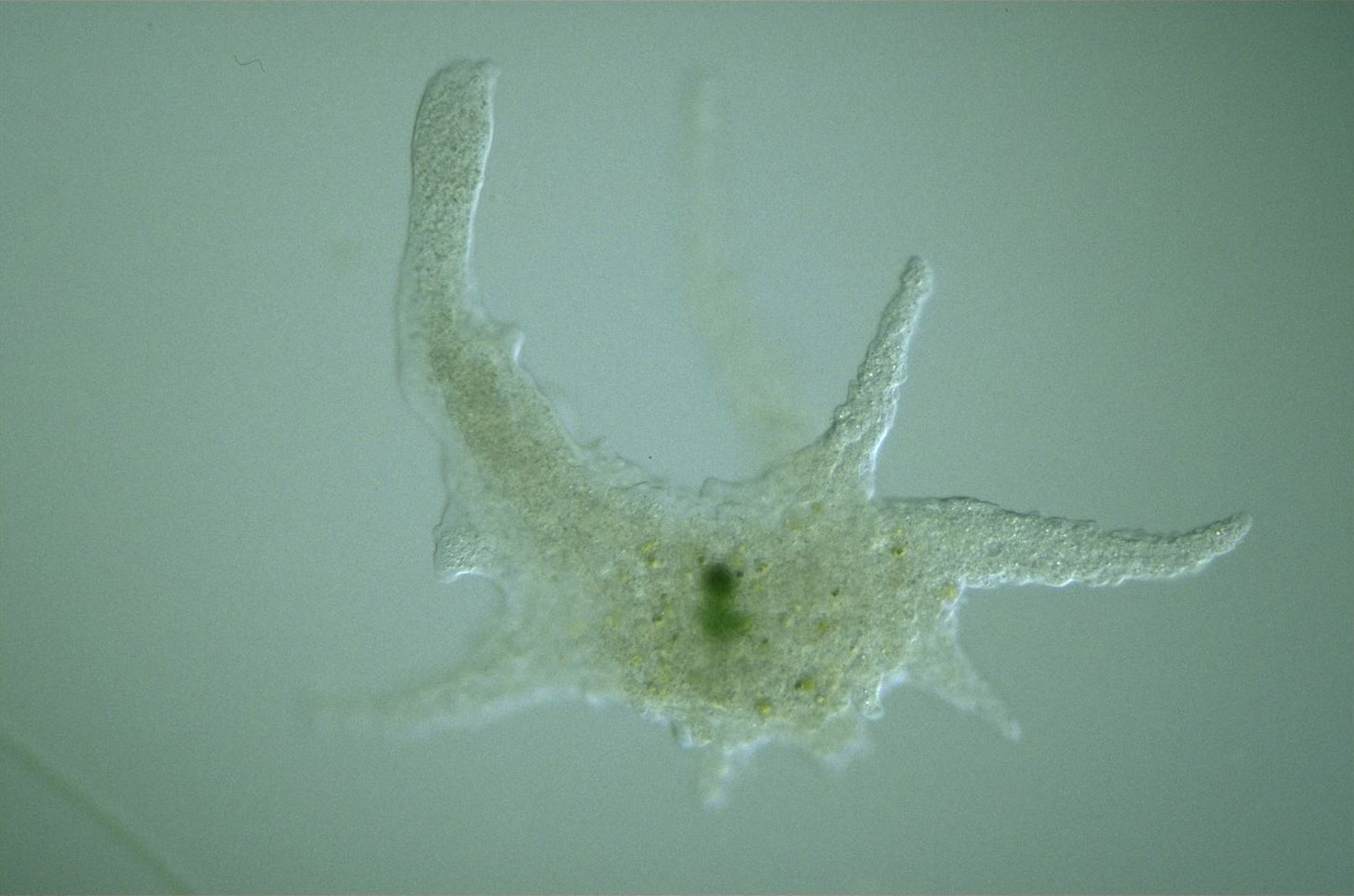

Chaos carolinense, один из видов Amoebozoa

©Dr.Tsukii Yuuji

Колония спасена ? но какими жертвами? В конце концов, что заставляет одноклеточных и совершенно отдельных друг от друга амеб столь массово жертвовать собой ради кого-то другого? Разве эволюция не должна, наоборот, стимулировать личное выживание любой ценой? Это не совсем верно ? недаром слизевики являются весьма популярным у биологов объектом для исследования клеточной специализации, межклеточных сигналов, происхождения многоклеточных и … альтруизма.

На самом деле, в отдельно взятой колонии все амебы приходятся друг другу близкими родственниками. Размножаясь делением, они (если не учитывать случайные мутации и рекомбинации при расхождении хромосом) являются почти точными клонами друг друга. Их генам ? как основной единице эволюции ? неважно, какая из копий выживет, важно просто выжить в возможно большем числе копий. И жертва даже заметной части клонов вполне приемлема ? ради спасения большей части. Так «эгоистичные гены» стимулируют альтруистичность целых организмов.

Подобный подход вполне применим в рамках нашего собственного тела, как и всякого многоклеточного организма. Клетка нашей печени играет совершенно иную роль, нежели клетка легкого или берцовой кости, и выглядит совсем иначе. Но генотипы у них совершенно идентичны друг другу, они ? клоны зародышевой клетки, зиготы, из которой мы выросли. Поэтому с эволюционной точки зрения клеткам печени нет смысла конкурировать с клетками других частей организма.

Впрочем, где есть альтруизм ? там появится и социальный паразитизм. На сигнал цАМФ реагируют амебы не только собственной колонии, но и соседних. Эти простейшие также легко могут присоединиться к слизевику и воспользоваться его услугами для сохранения собственного ? совсем чуждого «нашему»! ? генома.

Другая опасность может грозить со стороны законченных эгоцентристов. Ведь если в целом «колония» работает и приносит своим участникам явное эволюционное преимущество, то кое-кому может показаться, что она будет работать не хуже и без его небольшого вклада, а пользу ему приносить вполне сможет… Для колонии такие «безбилетники» несут определенную опасность, ведь когда число их достигнет определенной величины, функционирование всего целого будет поставлено под угрозу.

Несмотря на все эти опасности, D. discoideum существуют не один миллион лет ? и до сих пор не вымерли. У этих «не-до-многоклеточных» появились эффективные средства борьбы со всеми нарушителями. Подобные механизмы эти, возможно, некогда лежали в основе не только иммунной системы, но и всей молекулярной организации настоящих многоклеточных, таких как мы с вами.

Dictyostelium discoideum

©wikimedia/ Bruno in Columbus

Отдельные члены колонии способны распознавать клетки своих и чужих по мембранным белкам ? и связываться друг с другом только по результатам проверки этого химического паспорта. Интересно, что в некоторых условиях, например, когда «свои» вокруг чересчур малочисленны, они все-таки объединяются, невзирая на «чуждое происхождение» соседей. В таких обстоятельствах выиграть поодиночке было бы невозможно.

Некоторые исследования показывают, что «социальные амебы» защищают и поддерживают в себе альтруистическое поведение: необходимые для него гены сцеплены с генами, необходимыми для нормального размножения. По крайней мере, когда биологи получили штамм «глухих» клеток, нечувствительных к сигналу, заставляющему амеб приносить себя в жертву при формировании основания плодового тела, они оказались безразличны также и к сигналам, приглашающим образовать его «шляпку» и выработать споры. Только альтруистически действующим участникам слизевика дозволено размножаться.

Цинично настроенный человек напомнил бы тут, что «альтруизм» в приложении к почвенным амебам ? понятие лишь условное. Вместе их сообщество удерживается вовсе не любовью и дружбой, не высокими моральными принципами и честной преданностью, а вполне циничными эволюционными законами. «Альтруизм» отдельных клеток позволяет эффективнее сохраниться и размножиться геному ? и эгоистичным генам все равно, как вы назовете их поведение.

Впрочем, возможен и более «человеколюбивый» взгляд на вещи: пусть альтруизм имеет прагматичные эволюционные корни ? зато он оказывается эволюционно выгоден. Слизевик D. discoideum позволяет амебам переносить такие испытания, которые оказались бы смертельными для каждой из них в одиночестве: он может полностью замерзнуть, оттаять ? и в течение суток размножиться во множество раз. Если все с достаточной отдачей и честностью заботятся о целом, сообществу не страшно почти ничего.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии