Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Выяснено, как можно увидеть работу мембранных белков-рецепторов

Биофизики из МФТИ рассказали, как увидеть мембранные рецепторы в разных состояниях. Детальная информация о структуре и динамике таких белков позволит создавать эффективные и безопасные лекарства от многих заболеваний.

Работа была опубликована в журнале Current Opinion in Structural Biology. Клетки живых организмов ежесекундно получают огромное количество сигналов из окружающей их среды. Большинство сигналов передаются с помощью особых молекул-регуляторов (например, гормонов). Большинство сигнальных молекул не имеют способности проникать через плазматическую мембрану клетки, поэтому распознавание многих сигналов происходит непосредственно на плазматической мембране.

Для этого на ней расположены молекулы мембранных белков-рецепторов. Мембранные рецепторы — молекулярные «переводчики» сигнала с «внеклеточного языка» на внутриклеточный. Функционирование мембранных рецепторов жизненно важно для клеток и организма в целом. При нарушении работы рецепторов возникает ситуация, в которой клетки перестают понимать друг друга, что приводит к заболеваниям организма.

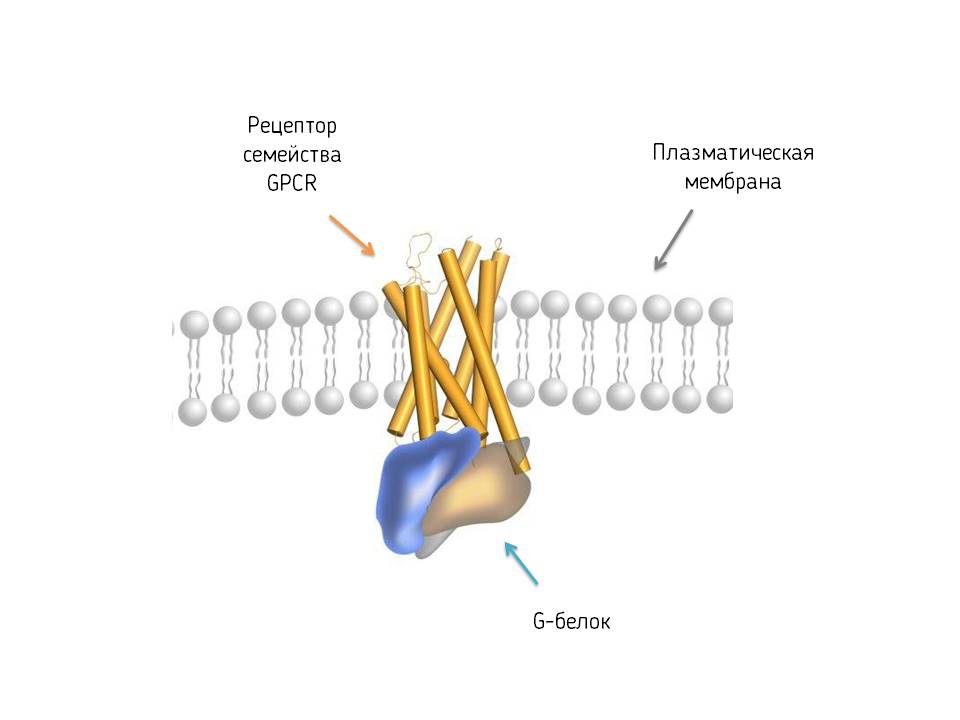

Одной из разновидностей мембранных рецепторов являются рецепторы, сопряженные с G-белком (GPCR – G-protein-coupled receptors). В основе структуры всех представителей данного семейства лежат семь спиралей, пронизывающих плазматическую мембрану (рисунок 1). Внутри клетки с таким рецептором связывается G-белок. При взаимодействии сигнальной молекулы с рецептором происходит изменение трехмерной структуры (конформации) рецептора, что приводит к активации G-белка. Активированный G-белок, в свою очередь, запускает сигнальный каскад внутри клетки, который приводит к ответу на сигнал.

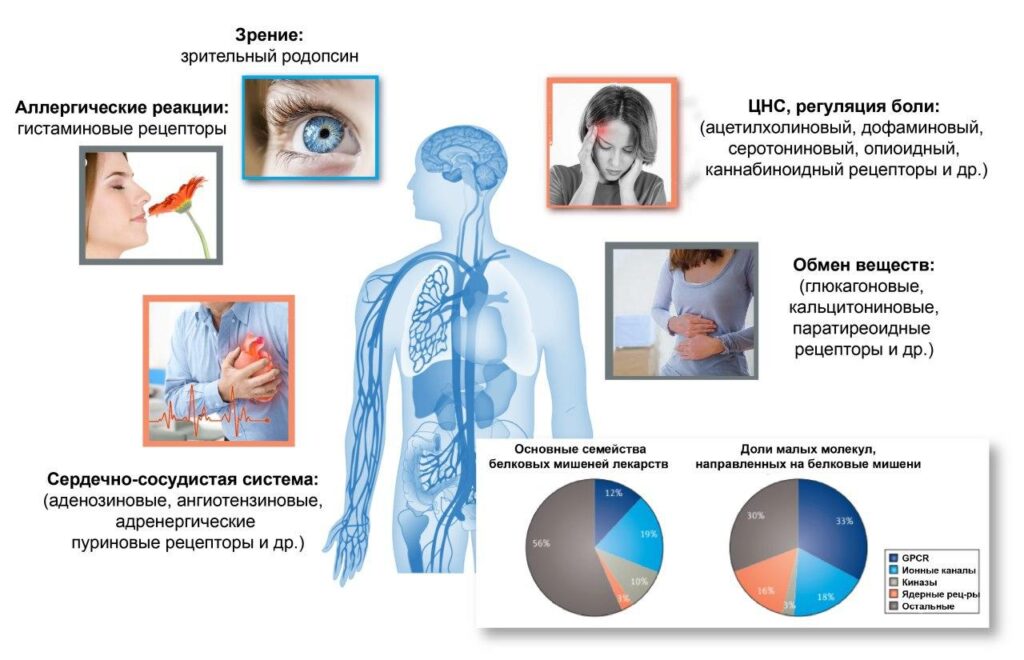

Мембранные белки семейства GPCR оказались виновниками множества нейродегенеративных, сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака. Также показано участие GPCR-белков в развитии ожирения, диабета, психических заболеваний и многих других патологий (риусонок 2). По этой причине рецепторы семейства GPCR стали мишенями для лекарств, позволяющих бороться с болезнями. Значительная доля лекарственных препаратов, присутствующих сейчас на фармацевтическом рынке, воздействуют именно на рецепторы данного семейства.

Один из современных подходов в разработке лекарств основан на исследовании трехмерной структуры молекул GPCR. Но в случае мембранных рецепторов, их применение представляет собой долгий и крайне трудоемкий процесс. И даже в случае успеха, полученные данные не отражают всей картины поведения молекулы в клетке.

«Перед учеными сейчас стоит выбор: «заморозить» белок в одном состоянии и получить точный «моментальный снимок», либо же увидеть его в динамике, но «размыто». В первом случае используется кристаллография или криоэлектронная микроскопия, во втором — спектроскопические методы», — комментирует Анастасия Гусач, научный сотрудник лаборатории структурной биологии рецепторов, сопряженных с G белком МФТИ.

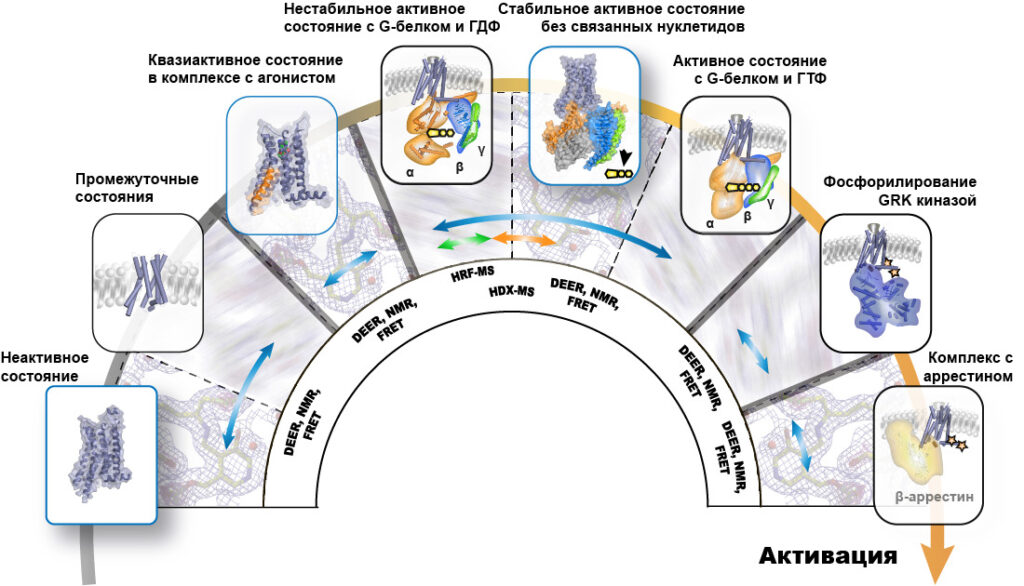

Авторы работы показали, как, скомбинировав два подхода, структурный и спектроскопический, получить наиболее точную информацию о механизмах работы белков семейства GPCR (рисунок 3). Так методы электронного парамагнитного резонанса (DEER) и Фёрстеровского резонансного переноса энергии (FRET) выступают в роли «атомной линейки», обеспечивая точные измерения расстояния между отдельными атомами и их группами в белке.

Метод ядерного магнитного резонанса (NMR) позволяет увидеть общую форму молекулы рецептора, а модифицированные методы масс-спектрометрии (HRF-MS, HDX-MS) — проследить доступность отдельных групп атомов белка для растворителя, понять, какие части молекулы экспонированы наружу.

«Для исследования динамики работы GPCR рецепторов используются самые современные экспериментальные биофизические методы исследований — спектроскопия ядерного магнитного резонанса (ЯМР), спектроскопия электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) и методы продвинутой флуоресцентной микроскопии, в том числе микроскопии одиночных молекул», — говорит Алексей Мишин, заместитель руководителя лаборатории структурной биологии рецепторов, сопряженных с G-белком МФТИ.

«Исследователи, изучающие работу GPCR с помощью различных методов, сейчас все больше сотрудничают, организуя большие и продуктивные коллаборации. Мы надеемся, что этот обзор позволит различным специалистам в своих методах найти больше точек соприкосновения и в итоге получить более полное представление о жизни рецепторов», — дополняет Анастасия Гусач.

Полученная подробная информация о «жизни» мембранных рецепторов GPCR, об их переходах между различными состояниями с атомной точностью существенно расширяет возможности для рационального дизайна лекарств (Structure-Based Drug Design). Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и Российского научного фонда.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно