Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

В СПбГУ выяснили, что океанические вихри забирают больше половины объема теплой воды, переносимой течениями в арктические моря

Океанологи Санкт-Петербургского университета вместе с коллегами из Морского гидрофизического института РАН и Центра климатических исследований Бьеркнеса, исследовав данные об океанических вихрях, первыми в мире выяснили, что такие вихри забирают почти треть тепла из течений субарктических морей. Это существенно уменьшает поступление океанического тепла в Баренцево море и в Арктический бассейн и влияет на климатические изменения в этих регионах.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале JGR: Oceans. Изучение Арктики сегодня является одним из важнейших приоритетов в России, большое значение в этой работе имеет исследование особенностей арктического климата — погодных особенностей, температуры воздуха и других аспектов. Перенос более теплых воздушных и океанических масс из умеренных широт стабилизирует температуру воздуха в Арктике и способствует потеплению.

Примерно 75 процентов тепла переносится воздушными потоками, а еще 25 процентов приходит с океаническими течениями. При этом океанический проток тепла может запускать в климатической системе Арктики ряд положительных обратных связей, которые многократно усиливают первоначальный эффект.

«Например, усиление океанического притока тепла ведет к увеличению потока тепла из океана в атмосферу в полярных широтах, а также к увеличению испарения. Выделившееся в атмосферу тепло изменяет характер атмосферной циркуляции и может приводить к региональному усилению или, наоборот, ослаблению переноса атмосферного тепла в Арктику. Увеличение концентрации водяного пара в свою очередь задерживает тепловое излучение от поверхности земли, создавая парниковый эффект и приводя к росту температуры воздуха.

Другой механизм — отступление кромки льда. Лед и снег отражают 50–90 процентов приходящей солнечной радиации, а вода только 10 процентов. При увеличении океанического притока тепла в полярные широты увеличивается площадь открытой воды, значит, поверхность океана эффективнее поглощает солнечную радиацию в Арктическом регионе и приводит к дальнейшему отступлению льда. И таких связей очень много», — объяснил доцент СПбГУ (кафедра океанологии) Игорь Башмачников.

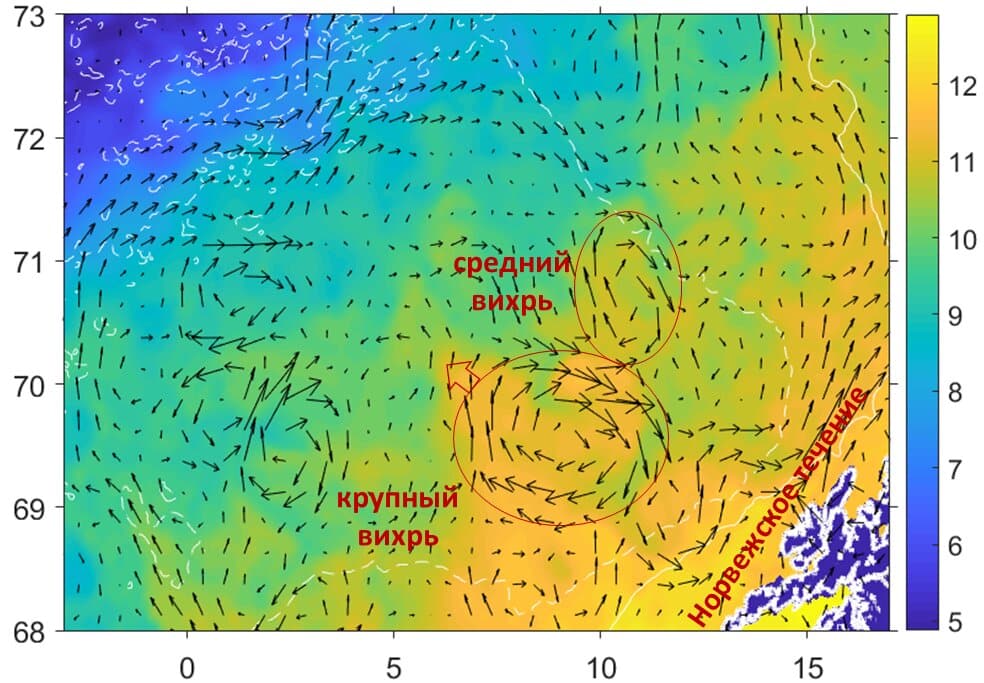

Важным аспектом такой взаимосвязи является распространение океанического тепла. Потоки океанического тепла разделяются в Норвежском море на две ветви: одна направлена на восток, в Баренцево море, а вторая продолжает движение на север, в Арктический бассейн, ограниченный шельфами Евразии, Северной Америки и острова Гренландия. Ученые СПбГУ первыми в мире изучили вклад океанических вихрей в перенос тепла и определили их роль в этом процессе.

Оказалось, что вихри извлекают из течений и аккумулируют в Норвежском и Гренландском морях до трети всего тепла, приходящего из умеренных широт. Еще треть уходит в Баренцево море, а остальное тепло продолжает свое движение в Арктический бассейн. Такие выводы стали возможны благодаря выявлению вихрей на спутниковых снимках за последние 30 лет и их сопоставлению с натурными наблюдениями за этот же период.

Кроме того, ученые также определили, что наблюдаемый процесс вихреобразования способен существенно уменьшать амплитуду температурных аномалий, которые приносятся течениями из умеренных широт и связаны как с сезонной, так и с межгодовой изменчивостью температуры воды низких широт. Так, увеличение температуры воды в южной части Норвежского течения приводит к усилению извлечения тепла из течения вихрями по сравнению со стандартной ситуацией. В результате в более северных районах рост температуры воды в Норвежском течении оказывается существенно меньшим, чем можно было бы ожидать. Этот эффект позволяет сгладить влияние колебаний температуры воды умеренных и тропических широт на изменения климата в Арктике.

Однако, как отметил океанолог СПбГУ, полученные данные не дают полного представления о балансе тепла Норвежского и Гренландского морей. Так, вероятно, существуют другие, на данный момент малоисследованные океанические процессы и структуры, которые также влияют на перенос тепла в Мировом океане.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

В середине прошлого века археологи обнаружили в Сербии братскую могилу, где покоились останки 77 человек, погребенных более 2800 лет назад. Долгое время ученые полагали, что люди умерли во время эпидемии. Однако авторы нового исследования провели генетическую экспертизу и выяснили, что на самом деле они стали жертвами массовой резни. Убийцы действовали неслучайно: охотились не на воинов, а на женщин, подростков и младенцев.

Если в прошлый раз дело было в утечке водорода, то теперь сложности возникли с гелием. Хотя этот газ и инертен, без него ракета не сможет нормально отработать, поэтому дату полета к Луне сдвинули еще на месяц. Учитывая, что на ракете SLS, летящей в этот раз, основная масса двигателей снята с музейных экспонатов, а общий уровень проработки проекта вызывает постоянную критику, это может быть не последней проблемой нынешней «лунной» ракеты США.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно