Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Эксперты определили, жителям каких российских городов удобнее добираться до школ и магазинов

Исследователи из НИУ ВШЭ и Института географии РАН проанализировали три крупных российских города на соответствие концепции 15-минутного города — планировке, при которой до всех базовых потребностей жители могут дойти пешком. Ближе всего к идеалу оказались Набережные Челны, где большинство людей проживает в советских микрорайонах. В Краснодаре менее половины горожан могут быстро пешком добраться до нужных объектов, а в Саратове — только чуть больше трети.

Статья опубликована в журнале Regional Research of Russia. Человечество стремится жить в городах — их число и масштабы постоянно растут. По данным Росстата, на 1 января 2023 года в городах России проживало 109,7 млн человек, что составляет около 75% населения страны. Вместе с ростом городов усиливаются и проблемы городской среды: социальное неравенство, неравномерность доступа к инфраструктуре и негативное воздействие на экологию. Концепция 15-минутного города предлагается как один из путей решения этих проблем, обеспечивая равномерный доступ к базовым услугам и сокращая нагрузку на транспортные системы. Она предполагает, что все основные услуги — образование, медицина, торговля, досуг — должны быть доступны жителям в пределах 15-минутной пешей прогулки или поездки на велосипеде.

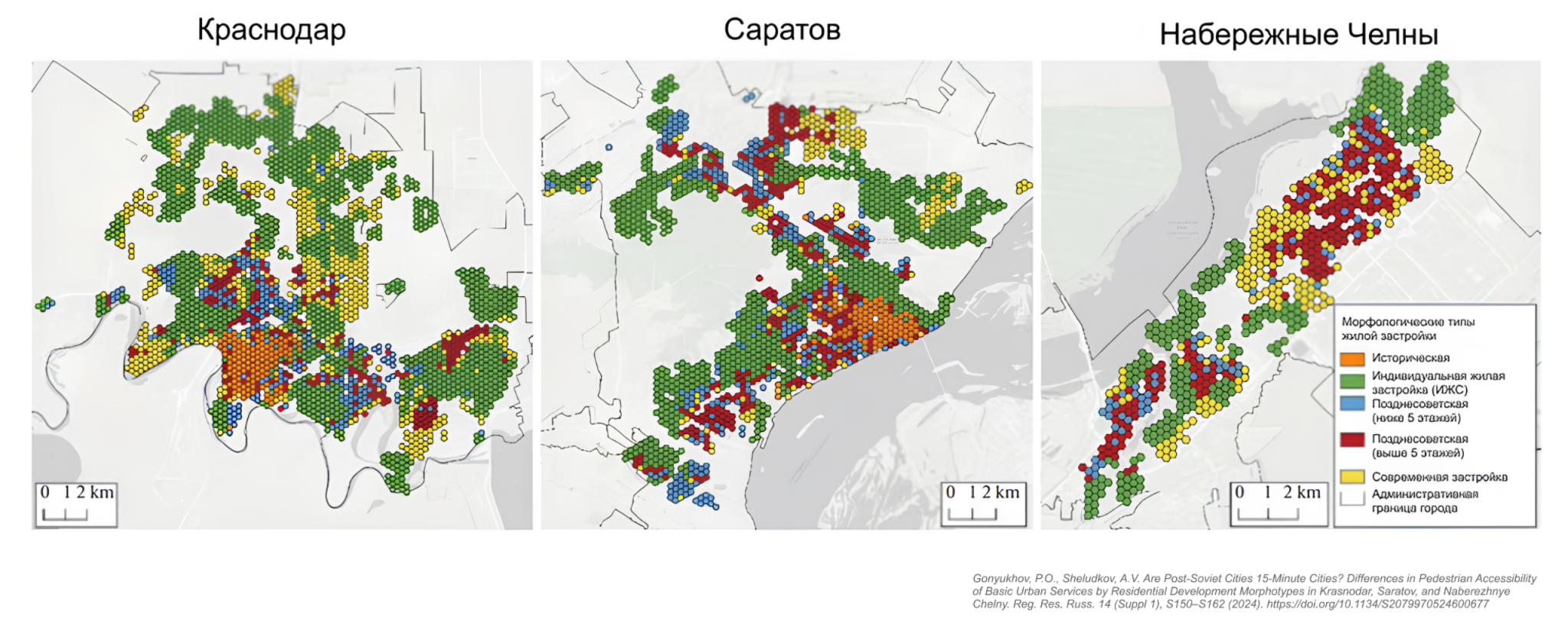

В НИУ ВШЭ и Институте географии РАН изучили доступность базовых услуг в трех крупных российских городах: Краснодаре, Саратове и Набережных Челнах. Эти города наглядно демонстрируют разнообразие городской застройки: исторически сложившийся центр в Саратове, обширный частный сектор в Краснодаре, советские микрорайоны в Набережных Челнах, а также активное развитие современных жилых комплексов во всех трех городах.

Исследователи использовали данные об инфраструктуре городов из сервисов 2GIS и OSM, чтобы оценить, насколько удобно жителям крупных городов добираться пешком до разных услуг. Для этого они проанализировали расположение 23 типов объектов городской инфраструктуры, среди которых детские сады, школы, больницы, магазины, остановки общественного транспорта и другие. На основе полученных данных авторы рассчитали общий индекс доступности городской инфраструктуры.

Ближе всего к модели 15-минутного города оказались Набережные Челны, где большинство людей проживает в советских микрорайонах. Там 74% жителей могут дойти до всех нужных объектов за 15 минут. В Саратове, где холмистый рельеф разрывает городское пространство, этот показатель составляет лишь 34,7%, а в Краснодаре с его обширными зонами частной малоэтажной застройки — 46,5%.

Особое внимание исследователи уделили тому, как отличается доступность услуг в зависимости от типа застройки: в исторических центрах, советских микрорайонах, современных многоэтажных кварталах и районах с частными домами.

Наилучшие показатели зафиксировали в исторических центрах, где объекты повседневного пользования расположены компактно и в шаговой доступности. В этих районах зачастую сосредоточены объекты более высокого уровня иерархии городских услуг — театры, музеи и университеты, что значительно повышает качество жизни жителей. Советские микрорайоны также продемонстрировали хорошие результаты, опережая по уровню инфраструктуры современные жилые комплексы, где жилье часто строят быстрее, чем появляется необходимая инфраструктура.

Хуже всего доступность услуг оказалась в районах индивидуальной жилищной застройки, особенно на окраинах городов: там жители тратят на пеший путь до объектов инфраструктуры в среднем в три раза больше времени, чем жители центров, и в два раза больше, чем жители советских кварталов.

Однако если учитывать только объекты повседневного пользования (магазины, остановки общественного транспорта, школы), а не уникальные учреждения вроде театров или вузов, то различия между городами сглаживаются: от 86 до 92% населения живут в 15-минутной доступности до таких услуг.

«Чтобы важные объекты, которые обычно сосредоточены в центре, стали доступнее, необходимо развивать транспорт и создавать небольшие центры с услугами прямо в жилых районах. Отдельная проблема — окраинные районы с частными домами, где магазины и сервисы появляются стихийно возле остановок и перекрестков и жителям приходится тратить больше времени на дорогу», — считает один из авторов статьи, студент магистратуры факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Петр Гонюхов.

Эти рекомендации особенно важны для постсоветских городов, где по-прежнему большая часть населения проживает в типовых индустриальных домах советской эпохи. Улучшить доступность базовых услуг в новых районах можно за счет создания дополнительных центров активности и развития систем общественного транспорта.

«Индекс дает наглядное представление о том, где города уже соответствуют концепции комфортного пространства, а где требуется дополнительная работа по улучшению инфраструктуры. Такие данные важны как для градостроителей, так и для жителей, поскольку помогают выявить наиболее критичные зоны и сфокусировать усилия по развитию городов», — резюмирует один из авторов статьи, доцент базовой кафедры Института географии РАН факультета географии и геоинформационных технологий НИУ ВШЭ Александр Шелудков.

Исследование выполнено в рамках проекта Научно-учебной группы факультета географии и геоинформационных технологий НИУ ВШЭ «Пространственный анализ и моделирование городских процессов».

В основе современной грамматики лежит теория, согласно которой в сознании человека язык «хранится» в виде иерархических структур — групп из двух слов, где одна составляющая зависит от другой, но вместе они образуют единое целое с точки зрения смысла. Однако лингвисты из Дании продемонстрировали, что устройство языка может быть проще: многие значимые группы слов представляют собой линейные последовательности, а не иерархии.

Австралийские геологи нашли новые доказательства того, что мегалиты попали на равнину Солсбери благодаря сложной логистике древних строителей. Изучив минеральный состав почвы вокруг монумента, исследователи исключили возможность того, что огромные глыбы принесло туда движение ледников.

Крупнейшие живые организмы девонского периода — прототакситы — не относились ни к грибам, ни к растениям, ни к лишайникам. Комплексный химический и структурный анализ помог выявить, что это ранее неизвестная и полностью вымершая ветвь биологической эволюции.

Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.

Повторное изучение окаменелости галлюцигении, впервые описанной в 1970-х годах, помогло палеонтологам больше узнать о рационе этого древнего существа. Ответ на вопрос о питании нашли не в ее останках, а на теле предполагаемой добычи.

Растительная диета давно стала золотым стандартом для тех, кто мечтает о долгой и здоровой жизни. Но китайские ученые внесли серьезные коррективы в этот постулат. Они обнаружили, что большинство местных долгожителей, перешагнувших столетний рубеж, регулярно употребляют в пищу мясо. Особенно заметна эта связь у одной специфической группы пожилых людей, что заставляет по-новому взглянуть на диетические рекомендации для самых старших поколений.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.

Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно