Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Объяснено, почему так трудно обнаруживать новые опасные вирусы

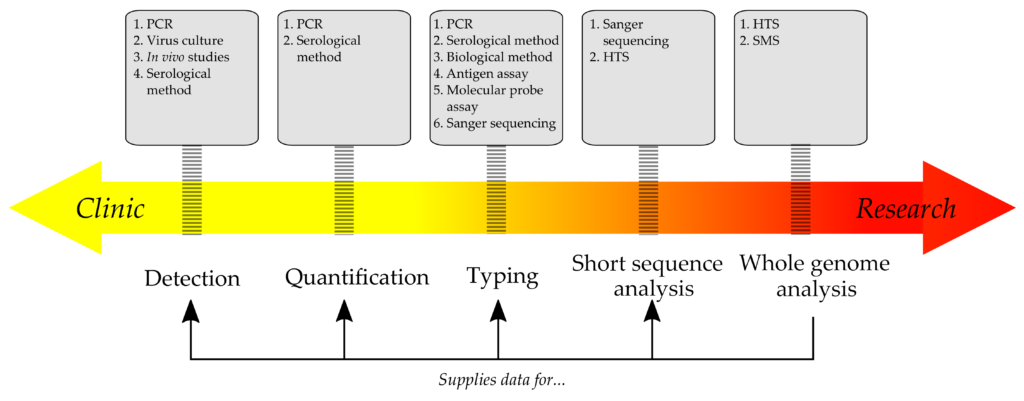

В недавно опубликованном фундаментальном обзоре, посвященном методам диагностики вирусных инфекций, коллектив российских ученых, включающий сотрудников МФТИ, впервые систематически описал и обобщил актуальные технологии методов обнаружения вирусов, в том числе у пациентов с инфекциями неизвестной этиологии. И одной из перспективных технологий в этой области исследователи считают так называемое высокопроизводительное секвенирование (NGS). Метод обещает революцию в области обнаружения и исследования новых патогенных вирусов, но от внедрения в массовую медицинскую практику его отделяют как минимум несколько лет.

Во время стремительного развития пандемии коронавируса COVID-19 ежемесячный журнал Viruses, одно из авторитетных мировых научных изданий в области вирусологии, опубликовал фундаментальный обзор, посвященный проблеме обнаружения новых патогенных микроорганизмов, включая вирусы неизвестной этиологии — такие, как пресловутый коронавирус.

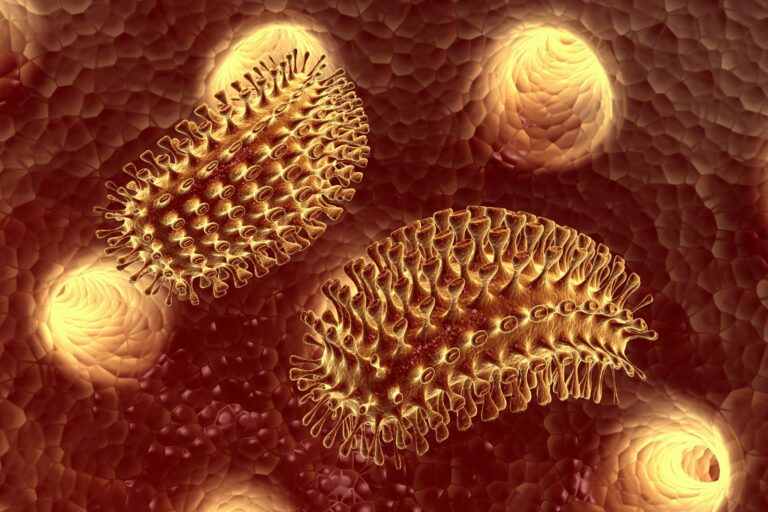

«По разным статистическим оценкам, на нашей планете насчитывается более 320 тысяч различных вирусов, паразитирующих на млекопитающих, — говорит один из авторов обзора, сотрудник лаборатории исторической генетики, радиоуглеродного анализа и прикладной физики Камиль Хафизов. — Но из такого гигантского разнообразия человеку пока удалось более-менее изучить меньше одного процента этих загадочных организмов».

Большинство вирусов, в том числе тех, что вызывают у человека респираторные, кишечные и другие патологии, остаются неизученными и потому практически нераспознаваемыми. Дело в том, что применяемые сейчас в повседневной медицинской практике тест-системы способны выявлять только конкретные, достаточно хорошо изученные штаммы вируса.

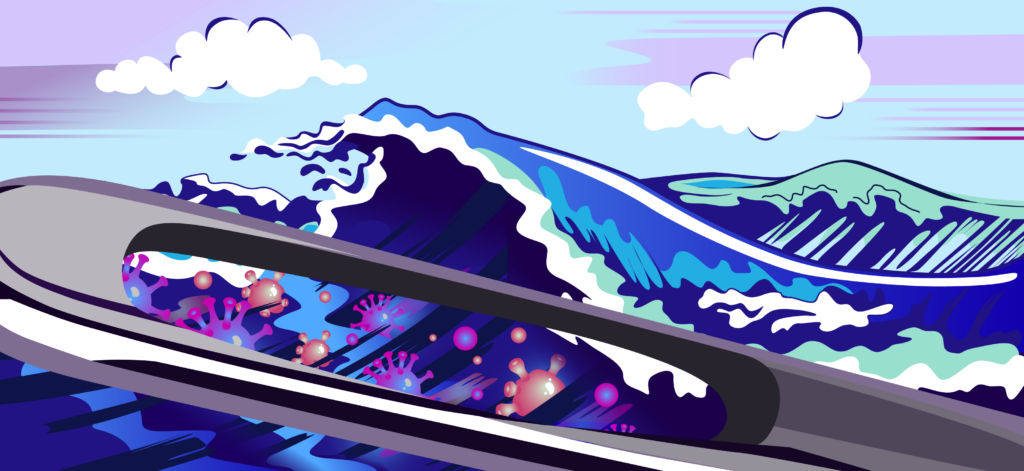

«Фактически, люди пытаются разглядеть огромное море угроз через игольное ушко», — пишут авторы в своей работе. В ней анализируются, в частности, недостатки метода полимеразной цепной реакции (ПЦР-диагностика). Этот основной для современной медицины способ молекулярного тестирования микроорганизмов практически не позволяет обнаружить малоизученные вирусы, что составляет одну из главных проблем современной вирусологии.

Но, к счастью, уже появляются методы, потенциально способные решить проблему выявления и идентификации новых микроорганизмов, и им в опубликованном обзоре уделено главное место. Самой перспективной из таких технологий авторы работы называют NGS (от английского — Next Generation Sequencing), или cеквенирование нового поколения. По-русски его часто называют также высокопроизводительным секвенированием, поскольку он позволяет читать очень большое количество участков ДНК одновременно.

«Неотъемлемая часть метода — эффективные математические алгоритмы, — объясняет соавтор обзора, аспирантка МФТИ Алина Мацвай. — Они позволяют в процессе чтения генома неизвестного вируса или другого микроорганизма „пробивать“ его по всем имеющимся огромным геномным библиотекам, предсказывая всевозможные свойства нового вируса и, в том числе, его патогенный потенциал».

Основной недостаток NGS — высокая стоимость оборудования и реагентов для проведения исследований этим методом, а также довольно длительные процессы подготовки проб, секвенирования и анализа данных. Эти ограничения, наряду с жесткими требованиями к квалификации лабораторного персонала, мешают внедрению метода в массовую медицинскую практику. Однако, с каждым годом стоимость технологии неуклонно снижается, а скорость, точность и производительность растут.

По утверждению Камиля Хафизова, пандемия коронавируса наглядно показала важность методов NGS в выявлении новых патогенов в клинических образцах, а также для изучения молекулярных механизмов передачи вируса от животных к человеку. Возможно, технология будет сертифицирована для применения в здравоохранении уже в ближайшие годы.

Наряду с учеными Московского физико-технического института, в авторский коллектив фундаментальной работы вошли представители Центра стратегического планирования Министерства здравоохранения России, московского Сеченовского университета и института Пастера в Санкт-Петербурге. Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно