Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Неонатология: в борьбе за хрупкие жизни

17 ноября в мире объявлен днем недоношенных детей. Эта дата призвана обратить внимание на проблему преждевременных родов и их последствия. О том, как медицина протягивает руку помощи родителям и дарит второе дыхание малышам – в нашем материале.

Тонкая кожа, не до конца сформированные системы органов, отсутствие некоторых жизненно важных рефлексов, например, дыхания или глотания – такими новорожденные появляются на свет в период с 22 по 37 неделю. В сравнении с плановыми родами, которые, как правило, приходятся на 40 неделю беременности, рождение малыша раньше срока крайне опасно для его здоровья.

Общемировая статистика свидетельствует – недоношенными рождаются около 15 миллионов младенцев ежегодно. В России, по оценке Минздрава, за последние три года число детей, рожденных раньше срока, в среднем составило порядка шесть процентов от общего числа малышей, появившихся на свет в учреждениях здравоохранения. Это примерно 110 тысяч новорожденных.

Однако прежде статистика была более печальной. Еще 20 лет назад почти 80 процентов малышей, родившихся с весом менее килограмма, погибали или получали инвалидность. За минувшие 10 лет, благодаря развитию медицинских технологий, количество трагических исходов сократилось. Сегодня отрасль медицины, специализирующаяся на спасении жизней самых маленьких пациентов, стремительно развивается.

Важную роль в повышении эффективности перинатальной помощи сыграло изменение методики и подхода к выхаживанию недоношенных детей. Так, в 2012 году в силу вступил закон, обязывающий врачей до конца бороться за жизнь новорожденных весом от 500 граммов. До этого, с 1930-х до начала 1950-х, пороговым для выхаживания считался вес в 2000 граммов. В шестидесятые это значение варьировалось от 1500 до 1800 граммов, а в начале 1980-х составляло 1000 граммов.

Параллельно с этим в России была реформирована стратегия респираторной терапии –комплекса лечебных процедур, предназначенных для улучшения системы дыхания путем воздействия на легкие, грудную стенку и дыхательные мышцы. В результате снизилось количество осложнений, таких как бронхолегочная дисплазия и ретинопатия недоношенных – тяжелое заболевание глаз.

Были найдены более эффективные методы лечения открытого артериального протока – врожденного порока, в некоторых случаях приводившего к остановке сердца пациента. Однако первостепенное значение в улучшении качества выхаживания младенцев, рожденных раньше срока, сыграло совершенствование медицинского оборудования, способного создавать и поддерживать специальную среду для роста и развития малыша. С первых минут жизни недоношенного ребенка, инкубатор – единственный способ выжить. Устройство представляет собой люльку в замкнутом пространстве, где при постоянном электронном мониторинге происходит нагрев и увлажнение воздуха до нужных значений, а при необходимости – подается дополнительный кислород.

У истоков неонатологии

Серьезный вклад в развитие неонатологии, как самостоятельного раздела медицины, одним из первых внес французский акушер Пьер-Констан Буден, на стыке XIX — XX веков доказавший, что изоляция недоношенных новорожденных позволяет снизить их смертность. Ученый также выявил значительную роль охлаждения сразу после рождения, как причины повышенной заболеваемости. В 1878 году в Париже другой акушер, Стефан Тарнье, предложил первый образец инкубатора для выхаживания младенцев – кювез.

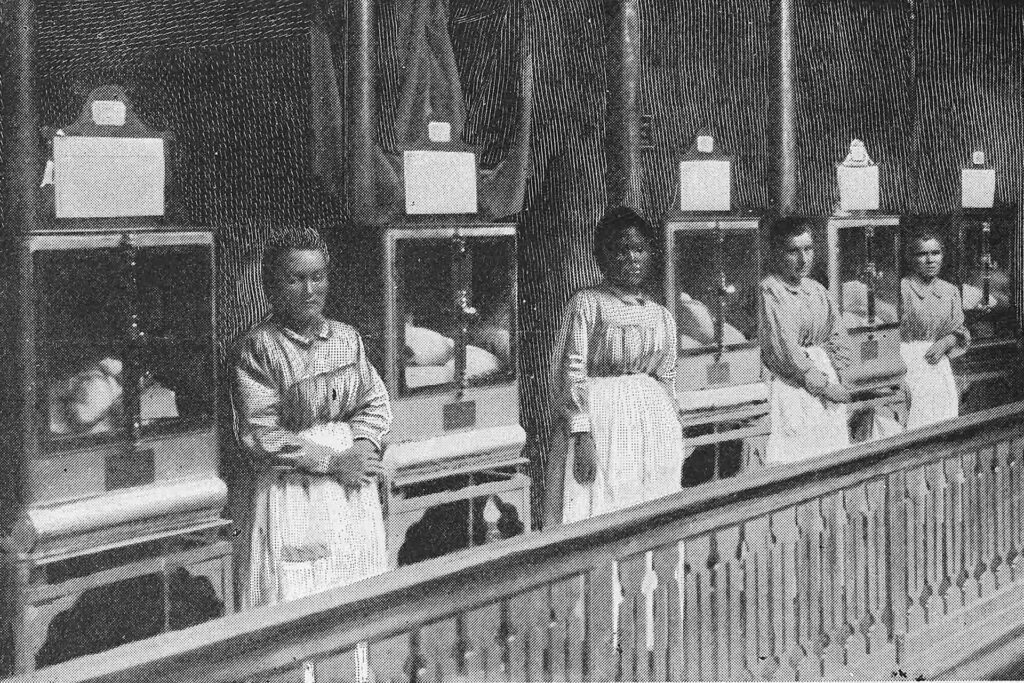

Как выглядел первый инкубатор? Кювезы представляли собой закрытые со всех сторон деревянные «двухэтажные» ящики с двойными стенками. На верхней плоскости кювеза располагалось стеклянное окно для наблюдения за ребенком, между стенками насыпались опилки, для поддержания температуры. В «нижнем этаже» кювеза находились металлические сосуды с водой, нагреваемые при помощи спиртовой лампы, а в верхнем помещался младенец. Влажность воздуха в кювезе поддерживали при помощи пропитанных водой губок.

Первая модель кювеза подверглась жестокой критике во Франции и других странах Европы, и в дальнейшем устройство претерпело внешние изменения. Однако, как и первая модель, все последующие конструкции первых инкубаторов для новорожденных основывались на сходном принципе действия и отличались друг от друга только лишь материалами исполнения – дерево, стекло, металл, или средствами обогрева – керосин, газ либо электричество. Первый прототип инкубатора в более-менее современном виде появился лишь спустя 103 года. В 1891 году его сконструировал также француз – доктор Александр Лайон.

В интерпретации Лайона устройство имело герметично закрытую стеклянную конструкцию, куда постоянно подавался теплый очищенный воздух. Но и эта концепция не вызвала интерес и доверие у медицинского сообщества того времени. По экономическим, медицинским и прочим соображениям больницы отказывались от широкого применения разработки Лайона.

Тогда изобретатель принял решение демонстрировать свое детище на международных выставках. Причем в инкубатор Лайона помещали настоящих недоношенных детей, которых французскому медику по договоренности передавали врачи-акушеры – так широкая публика воочию могла убедиться в эффективности предложенного процесса выхаживания.

Несмотря на то, что сегодня такой нестандартный подход к продвижению медицинской разработки может показаться неэтичным, в конце XIX века это помогло спасти жизни десяткам младенцев. И метод Лайона сработал – постепенно его инкубатор заслужил признание.

Без использования изобретения Лайона в то время выживало не более 15 процентов недоношенных детей, тогда как количество окрепших и нормально развившихся в инкубаторе младенцев превышало 85 процентов. Инкубатор Лайона стал колоссальным шагом вперед. Прибор позволял создать благоприятные условия для рожденных раньше срока малышей, а зачастую и вовсе спасал жизни неокрепшим новорожденным, защищая от агрессивного воздействия внешней среды.

Неонатология сегодня

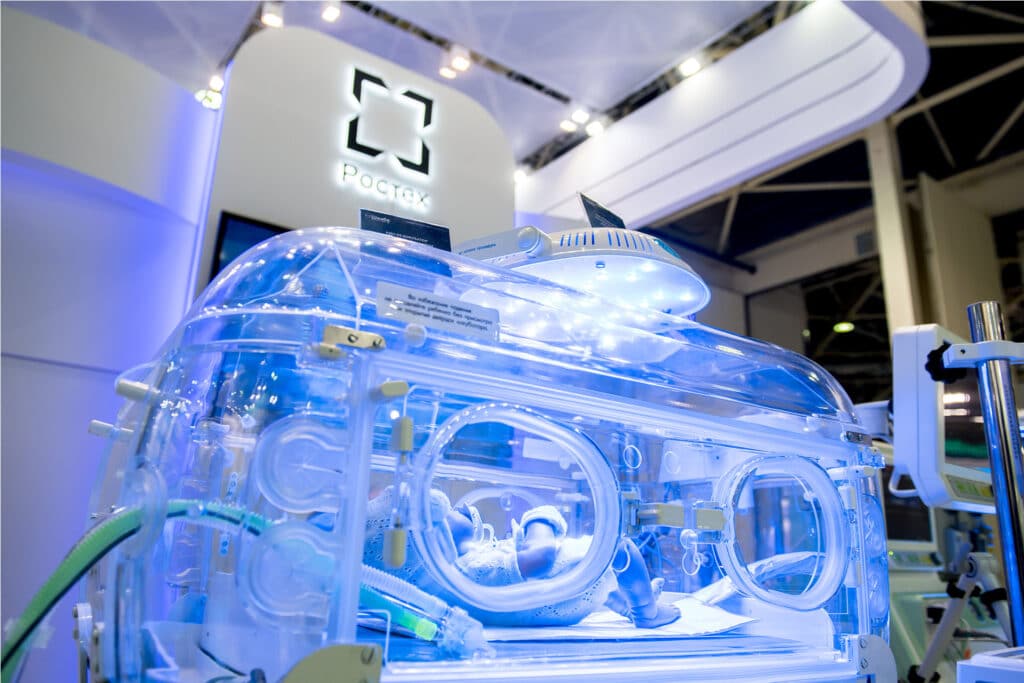

Современные неонатальные инкубаторы стали незаменимыми устройствами, которые используют абсолютно все учреждения родовспоможения. Нынешние наследники кювезов – высокотехнологичные приборы, безопасные и многофункциональные. Они способны следить за множеством параметров организма, осуществлять круглосуточный мониторинг даже минимальных изменений состояния новорожденного.

В современных инкубаторах малыши проводят порой от 2–3 недель до 3–4 месяцев. Там для них создаются условия, максимально приближенные к внутриутробным. Первое и главное в работе неонатального инкубатора – создание оптимальной температуры для поддержания теплового обмена. Исключено перегревание, переохлаждение или даже незначительный перепад температур.

Другое необходимое условие – влажная среда внутри инкубатора для предотвращения пересыхания слизистых оболочек. Недоношенному младенцу важно обеспечить влажность воздуха на уровне 85 процентов, с последующим постепенным снижением до 50. Иногда устройства снабжены водяными матрасами, приближающими условия к пребыванию младенца в амниотической жидкости в утробе матери. Внутри инкубатора новорожденный находится под контролем многочисленных электронных систем. Мониторы, капельницы и другие точные приборы контролируют его пульс, температуру тела, дыхание. При необходимости производят забор крови для анализа и вводят лекарства.

Сегодня производством инкубаторов занимаются российские и зарубежные компании по всему миру. Один из лидеров отечественного рынка разработчиков – Уральский оптико-механический завод имени Э. С. Яламова (УОМЗ) холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех. В линейке предприятия представлено сразу несколько современных моделей инкубаторов. Одна из них – ИДН-03, состоящий из детского модуля, панели управления с цветным дисплеем, мобильной стойки с системой автоматического регулирования высоты. Прибор, помимо основных функций дает возможность проведения рентгенографии.

Другая разработка уральских инженеров – первый мобильный инкубатор российского производства. Аппарат позволяет транспортировать новорожденных и детей раннего возраста весом до шести килограммов в машинах скорой помощи или вертолетах санитарной авиации. Прибор автономен от внешних источников питания и обеспечивает надежную защиту от шума и вибрации во время перевозки маленьких пациентов. При выходе жизненно важных показателей за пределы установленных значений срабатывает сигнализация.

За свою надежность и функциональность транспортный инкубатор «Швабе» был отмечен наградами Международного общества инноваций и передовых навыков TISIAS, организации Highly Innovative Unique Foundation (HIUF) и Всемирной ассоциации изобретательства и интеллектуальной собственности WIIPA. Не так давно для оказания помощи самым маленьким пациентам прибор взяли на вооружение в Национальном медико-хирургическом Центре имени Н. И. Пирогова. Сегодня медтехникой УОМЗ оснащены десятки перинатальных центров по всей России.

Такая работа российских предприятий приносит ощутимые плоды – в 2020 году в России был зафиксирован новый исторический минимум младенческой смертности. По сравнению с 2019 годом выживаемость новорожденных увеличилась на 12 процентов. «В 2019 году в организациях родовспоможения системы здравоохранения Российской Федерации родилось 89,7 тысячи недоношенных детей, из них удалось спасти 87,5 тысячи – 97,6 процента от числа всех родившихся», – констатировала пресс-служба Минздрава России. Сегодня развитие российской медицинской промышленности влечет за собой новые прорывные открытия и разработки. Основная и главная цель этой работы – довести младенческую выживаемость после преждевременных родов до максимальных значений.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно