Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

На Урале приблизились к созданию эффективной батареи для электромобилей

Ученые из Института высокотемпературной электрохимии Уральского отделения РАН (ИВТЭ УрО РАН) и Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург) впервые экспериментально определили оптимальную толщину алюминиевого слоя между литиевым анодом и твердым электролитом. Это позволит создать эффективный твердотельный литиевый источник питания.

Статья опубликована в журнале Solid State Ionics. В отличие от литий-ионных батарей с жидким электролитом, в полностью твердотельных батареях и электролит, и электроды выполнены из твердых материалов. Преимущества твердотельных аккумуляторов — сравнительно небольшая стоимость производства, более короткий период зарядки, высокая плотность накапливаемой энергии (энергоемкость), меньшие потери при саморазрядке и, следовательно, более длительный срок службы, компактность и легкость, повышенная безопасность и экологичность. Наиболее перспективная сфера применения полностью твердотельных батарей — электромобили. С помощью таких батарей этот вид транспорта сможет преодолевать большие расстояния на одном заряде.

Критическая проблема разработок полностью твердотельного источника тока заключается в том, что из-за шероховатости поверхностей электрода и электролита возникают высокие сопротивления, в том числе поляризационное сопротивление ячейки. Проблема устраняется размещением между литиевым анодом и электролитом буферного слоя алюминия.

В этом случае граница раздела становится однороднее и плотнее, пустот гораздо меньше, сопротивление ниже, ток мощнее и устойчивее. Усилить эффект можно за счет нанесения алюминия на расплавленный литий. Тогда опасность деградации элементов системы уменьшается, ее токопроводящие характеристики заметно улучшаются. Немаловажно при этом, что алюминий широко распространен и поэтому имеет низкую стоимость.

«Нашей задачей было установить оптимальную толщину алюминиевого слоя. Методом вакуумного осаждения образцы керамики (то есть твердого электролита) были равномерно покрыты слоями алюминия различной толщины — 10, 50 и 150 нанометров. Измерения, проведенные в Уральском федеральном университете, показали: осаждение 150 нанометров алюминия обеспечивает более плотное соприкосновение анода и электролита, приводит к более быстрому образованию стабильной границы раздела между ними — и при комнатной, и при повышенной температурах», — рассказывает Евгения Ильина, руководитель исследований, старший научный сотрудник Лаборатории химических источников тока ИВТЭ УрО РАН.

Принципиально важно, что применение алюминия, как утверждают ученые, не ухудшает работу системы. «Максимальная эффективность достигается через несколько дней, когда под воздействием тока и нагрева алюминий полностью переходит в расплавленный литий, и вместо литиевого анода и алюминиевого слоя образуется литиевый сплав с очень незначительным содержанием алюминия, непосредственно контактирующий с электролитом», — уточняет Виктория Пряхина, научный сотрудник отдела оптоэлектроники и полупроводниковой техники НИИ физики и прикладной математики УрФУ.

Отметим, работа проведена в рамках второго этапа исследований по гранту Президента РФ. На первом этапе научный коллектив разработал электролит с кубической структурой литий-лантан-цирконий-кислород, легированной ниобием и алюминием. Именно этот электролит, отличающийся высокими значениями плотности (около 98 процентов) и литий-ионной проводимости, а также стабильностью при контакте с металлическим литием, использовался на втором этапе исследований.

Концепция «эмоционального интеллекта» за последние десятилетия стала одной из самых популярных в современной психологии. Сегодня она используется в диагностике, тренингах, учебных программах, кадровом отборе и других областях, где важно иметь способность понимать и регулировать эмоции. Однако при всей широте применения и востребованности этой концепции, в ее теоретическом фундаменте сохраняется системный пробел: в ней не учитывается сама способность чувствовать. Ученая Пермского Политеха предложила дополнить структуру эмоционального интеллекта новым элементом, который ранее не учитывался — способностью чувствовать и проживать свои эмоциональные переживания. Это позволит более точно диагностировать состояние человека и может продвинуть изучение вопроса имитации эмоций и чувств.

Больше трети населения мира близоруки, а еще в 2000 году эта доля была в 1,5 раза ниже. Причины массового ухудшения зрения огромного числа людей активно обсуждаются учеными. Авторы новой работы считают, что прежние подходы боролись с проблемой не с того конца.

Палеонтологи давно спорят об образе жизни спинозавров. Одни ученые полагают, что эти динозавры были отменными пловцами, способными охотиться в воде. Другие называют их преимущественно прибрежными хищниками, которые ловили рыбу на мелководье. Новая находка поставила точку в споре.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

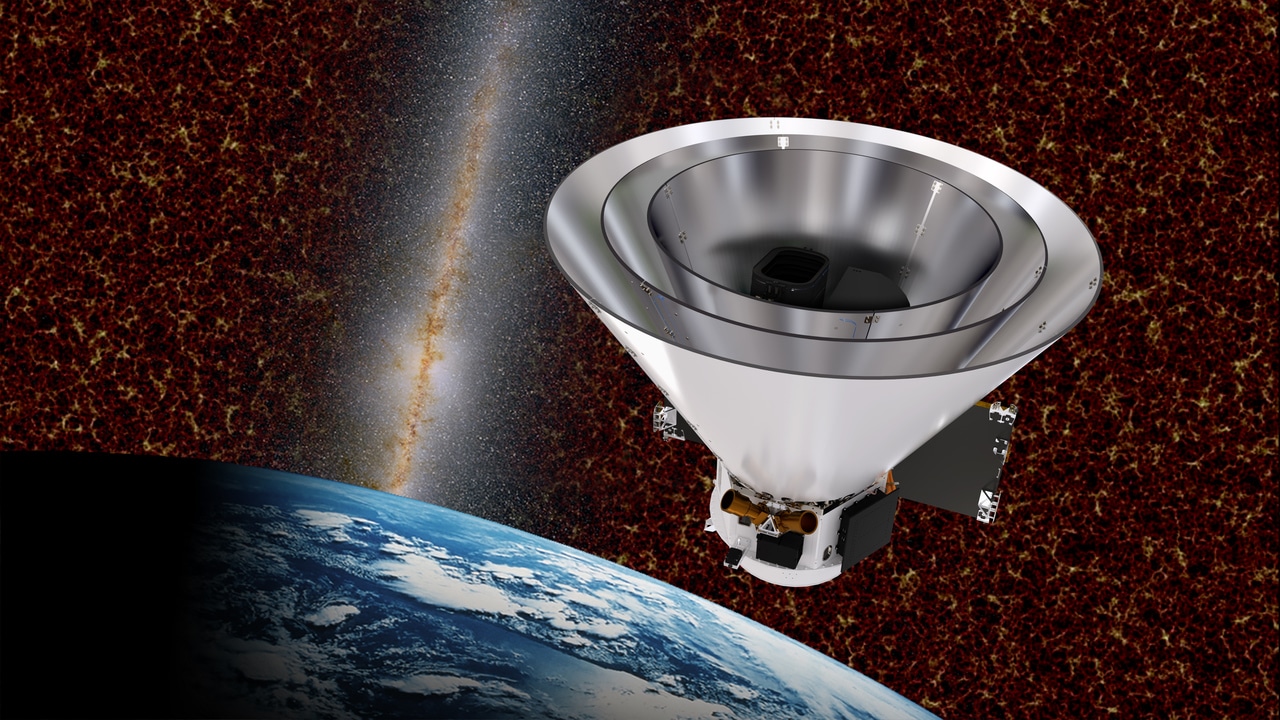

Пройдя перигелий 30 октября 2025 года — ближайшую к Солнцу точку на своей траектории, — 3I/ATLAS буквально взорвалась активностью: объект выбросил мощные потоки воды, монооксида углерода (СО), углекислого газа (СО₂) и органических молекул, превратившись в полноценную комету. Наблюдения с помощью космической обсерватории SPHEREx впервые позволили увидеть, как вещество из другой звездной системы начинает полностью испаряться под Солнцем, раскрывая свой изначальный химический состав.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно