Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

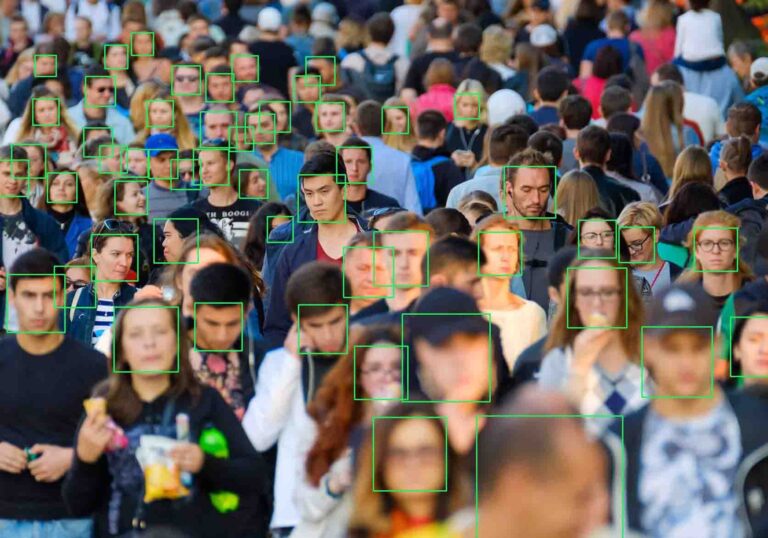

Ученые «персонализировали» подбор нейросети для распознавания лиц

Исследователи из НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде, МИСИС и AIRI разработали алгоритм, который подбирает лучшую нейронную сеть для распознавания лиц, учитывая характеристики мобильного устройства. Новый подход ускоряет выбор наиболее подходящей нейросети и позволяет добиться идентификации лиц с точностью до 99 процентов.

Исследование опубликовано в журнале IEEE Access. Нейронные сети, которые умеют распознавать лица, обычно требуют больших вычислительных мощностей для работы. Идеальной сети для всех устройств не существует, так как их характеристики существенно различаются: на одном смартфоне нейросеть может распознавать лица быстро, а на другом она же будет работать с неприемлемой для пользователя задержкой.

В машинном обучении существует «лотерейная» гипотеза. Согласно ей, в очень глубокой сети можно «выиграть в лотерею» — выбрать часть нейронов и связей между ними так, чтобы точность получаемой подсети оказалась практически такой же, как у исходной сети. Таких подсетей существует огромное количество, и найти наиболее точную, которая бы распознавала лицо за заданное время, чрезвычайно сложно. Можно измерить точность с использованием специального набора фотографий лиц, перебрав несколько случайно выбранных подсетей, и таким образом в конце концов найти лучшую. Однако процесс подбора может занять недели, при этом получится проверить лишь малую часть возможных подсетей.

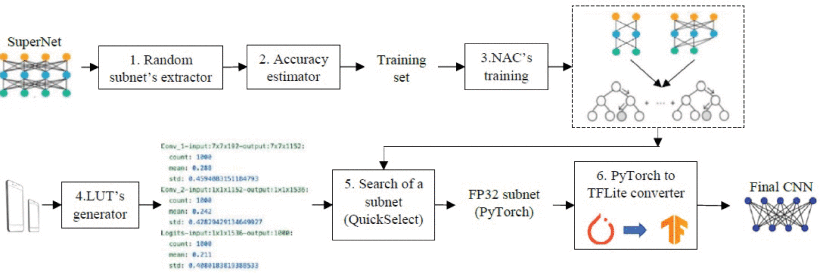

Ученые из Лаборатории алгоритмов и технологий анализа сетевых структур НИУ ВШЭ — Нижний Новгород, МИСИС и AIRI предложили «персонализировать» систему подбора нейросети для распознавания лиц. Она максимально учитывает возможности конкретного мобильного устройства и позволяет сделать процесс выбора максимально быстрым — требуется всего 5–10 минут. Исследователи предложили использовать компаратор — алгоритм, который, не проводя измерений, за доли секунды выбирает из двух сетей-кандидатов наиболее точную до тех пор, пока не останется одна — самая подходящая.

«Допустим, у вас есть 500 маленьких подсетей. Все они сортируются, и из них выделяется сотня лучших, ожидаемо самых точных. Потом с помощью “мутации” и “скрещивания” из выбранных генерируются новые — еще более точные. Затем процесс повторяется. При “мутациях” случайным образом меняются некоторые части символьного описания подсети, при “скрещивании” к половине описания одной подсети добавляется половина второй.

Такой подход называется генетическим алгоритмом, или эволюционным поиском. Для выбора топовых решений мы предложили использовать компаратор на основе градиентного бустинга — популярный алгоритм машинного обучения для классификации табличных данных. Оказалось, что он работает точнее и качественнее и обучается намного проще», — рассказал профессор НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде Андрей Савченко.

Эксперименты показали, что предложенный метод устойчив к различным положениям лица. Алгоритм позволяет найти модели, у которых точность идентификации достигает 97–99 процентов.

Авторы технологии также разработали демонстрационное мобильное приложение для устройств на операционной системе Android. Оно позволяет проанализировать технические возможности гаджета, выбрать подходящую нейросеть, измерить время ее работы и найти одного и того же человека на двух фотографиях, выбранных из галереи устройства. Код разработки опубликован на платформе с открытым доступом.

Некоторые исследователи предполагали, что по мере исчезновения морского льда белые медведи потеряют кормовую базу и начнут умирать от истощения. Однако их популяция, живущая в районе максимального исчезновения морского льда, напротив, существенно прибавила в весе.

Кибербуллинг — преднамеренное и повторяющееся агрессивное поведение в цифровой среде, направленное против одного человека или группы. Он может включать оскорбления, угрозы, распространение ложной информации или исключение из группы в социальной сети. В отличие от традиционных конфликтов, онлайн-травля усиливается анонимностью, широким охватом аудитории и постоянным доступом к сообщениям, а это затрудняет защиту жертвы. Исследование, проведенное среди студентов Московского государственного психолого-педагогического университета подтверждает высокую распространенность явления: около 30% опрошенных сталкивались с ним за последний год. Это особенно актуально для молодежи, проводящей много времени в интернете. Психологи МГППУ отобрали посты в соцсетях с агрессивным содержанием и провели анализ.

Авторы нового исследования с помощью комплексного моделирования восстановили пищевую цепь древних хищников поздней юры и определили ее самое уязвимое звено.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно