Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Ученые создали фотодетекторы, работающие без батареек

Специалисты МФТИ совместно с индустриальным партнером, АО «Сканда Рус», разработали оригинальный подход к проектированию инфракрасных фотодетекторов, работающих без электрического питания. В основе подхода лежит асимметричный металлический узор с заострениями, размещаемый на поверхности фоточувствительного материала — графена.

В работе, опубликованной в журнале Advanced Optical Materials, показано как форма узора кардинально изменяет характер отклика детектора на свет с различной поляризацией. Это позволяет придавать дополнительную функциональность устройству: оно может откликаться на свет лишь с одной поляризацией, или даже одновременно распознавать интенсивность и поляризацию света. Это свойство открывает перспективы для создания компактных инфракрасных камер, систем связи и датчиков нового поколения.

Современные инфракрасные детекторы имеют ряд ограничений: низкую чувствительность, необходимость охлаждения или сложность масштабируемого производства. Особенно остро стоит проблема детектирования слабых сигналов в среднем ИК-диапазоне, где традиционные полупроводниковые материалы часто неэффективны либо требуют криогенных температур. Графен, обладающий высокой подвижностью носителей и широким спектральным откликом, мог бы стать идеальным решением.

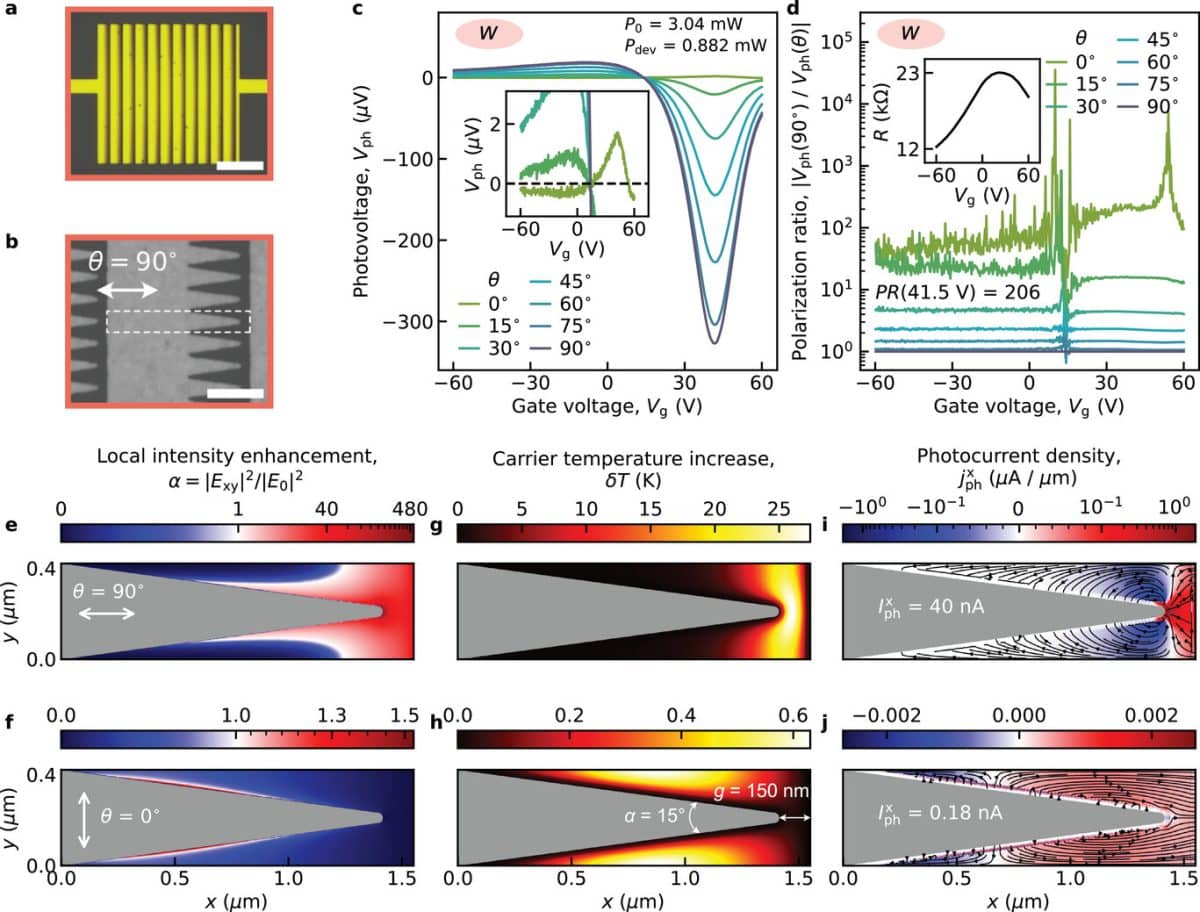

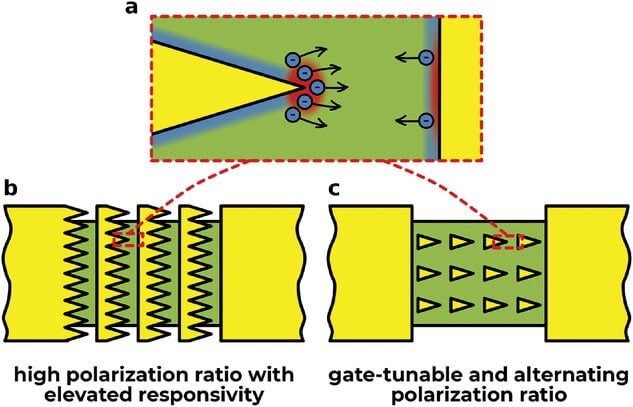

Однако низкое поглощение света монослоем графена затрудняет создание чувствительных детекторов. Кроме того, нетривиальной для двумерных материалов задачей является реализация базового блока для улавливания света — p-n перехода. В новой работе ученые из МФТИ преодолели эти ограничения, разместив на графене металлический рисунок с острыми клиньями. Такой рисунок одновременно усиливает поглощение света в графене и формирует фоточувствительный контакт Шоттки вдоль своего периметра (Рисунок 1).

Рисунок 1. (a) Схематичное изображение принципа работы АСМП детекторов: усиление электрического поля с последующим нагревом электронов вблизи заостренных вершин АСМП приводит к возникновению термоэлектрического фототока — движения электронов от горячего края к холодному (b), (c) Варианты метаповерхностей с различной функциональностью: АСМП типа «пила» (b) и АСМП типа «ковер» (c) / © Валентин Семкин и др., Advanced Optical Materials

Металлический рисунок, наносимый на графен, называется «асимметричной сингулярной метаповерхностью» (АСМП). Метаповерхности, в самом общем смысле — это тонкие искусственные структуры, изменяющие свойства падающего на них излучения. Асимметрия метаповерхности задает направление движения для электронов, возбужденных светом. Это является ключевым для наблюдения фототока без внешних источников. Наконец, сингулярность в названии метаповерхности отражает гигантское усиление интенсивности электромагнитного поля вблизи острия металла. Аналогичное усиление поля возникает у острия громоотвода во время грозы. Проведенное моделирование подтвердило, что разогретые излучением носители заряда эффективно собираются именно с острых краев, что объясняет высокую чувствительность устройства.

Так, метаповерхность в форме «пила» (Рисунок 1b) делает детектор высокочувствительным к одной поляризации света и практически нечувствительным к перпендикулярной поляризации — сигналы отличаются более чем в 200 раз! (Рисунок 2) Другая форма метаповерхности — ковер из треугольных «елочек» (Рисунок 1c) — показала другую примечательную функциональность. Здесь направление фототока зависело как от поляризации света, так и от управляющего напряжения, которое подавалось на подложку устройства. Было установлено, что подобная гибкость характеристик позволяет распознавать одновременно интенсивность и направление поляризации регистрируемого света. Эта возможность достаточно уникальна и не присуща большинству современных фотодетекторов, которым для распознавания поляризации света требуется внешний поляризатор.

«Ключевым элементом в наших устройствах является клиновидное металлическое заострение поверх двумерного материала, — объясняет один из авторов работы, научный сотрудник лаборатории оптоэлектроники двумерных материалов МФТИ, научный сотрудник АО «Сканда Рус» Кирилл Капралов. — При освещении заострение многократно усиливает интенсивность излучения вблизи вершины. Далее происходит конвертация излучения в нагрев электронов в малой чувствительной области около вершины клина. А затем горячие электроны движутся в сторону противоположного холодного контакта и собираются им. То есть клин сначала как бы «фокусирует» излучение в нужной области устройства, а после этого задает носителям преимущественное направление движения, создавая тем самым фототок».

Разработанная технология совместима с массовым производством и может быть адаптирована для других 2D-материалов. В будущем такие детекторы могут найти применение в системах тепловидения и оптической связи, в том числе компактных и энергоэффективных. Дальнейшая оптимизация, включая использование других подложек и материалов, позволит еще больше повысить чувствительность и расширить спектральный диапазон устройств.

Работа выполнена при финансовой поддержке индустриального партнера АО «Сканда Рус» в рамках проекта «Разработка и освоение технологии изготовления графеновых наноматериалов для применения в оптико-электронных компонентах» Минпромторга России и при поддержке Российского научного фонда.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Антропологи пришли к выводу, что выступающий человеческий подбородок сформировался не ради улучшения функций жевания или речи, а возник случайно из-за несовпадения скоростей эволюции разных частей черепа. Эта костная структура появилась как геометрическая неизбежность из-за быстрого уменьшения зубов и увеличения мозга, за которыми не поспевал нижний свод челюсти.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

17 февраля 2026 года произойдет первое в этом году солнечное затмение, которое будет иметь кольцеобразный тип. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал, почему февральское затмение не похоже ни на одно другое, когда его ожидать и кому посчастливится стать свидетелем редчайшего «огненного кольца».

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно