Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Компьютерная томография показала, что почвенный углерод хранится главным образом в сети из пор

Почвенный покров Земли — это огромное хранилище углерода, в нем его даже больше, чем во всех растениях нашей планеты вместе взятых. В своем новом исследовании почвоведы установили, что большая часть этого ключевого для жизни элемента хранится именно в хитросплетении мелких почвенных пор.

Почва — динамичная и сложная смесь, объединяющая минеральные компоненты, живые организмы и продукты их обмена веществ. Для почвы характерны особые закономерности развития, она играет огромную роль в жизни биосферы Земли и изменениях климата нашей планеты. К сожалению, значением почв для глобального потепления часто пренебрегают.

А ведь почва — это еще колоссальный резервуар углерода, во-первых, химического элемента, который лежит в основе всего живого, а во-вторых, компонента парникового газа — углекислоты. Тонкий, лишь изредка достигающий мощности в один-два метра почвенный покров хранит в себе больше углерода, чем вся растительность биосферы.

Если рассматривать долговременные изменения газообмена с участием почвы, то поведение этого хранилища углерода окажется довольно сложным. На него влияет, с одной стороны, количество поступающего в почву углерода из атмосферы, которое связано с ростом корней, различными процессами перемешивания (включая распашку и деятельность червей), просачивание органических растворов и так далее.

С другой стороны, баланс углерода зависит от стабилизации или разложения органики почвенными бактериями и грибами. Преобладание процессов запасания соединений углерода либо, напротив, их разрушения зависит главным образом от тонкой структуры почвы. А та, в свою очередь, определяется размером пор, которые образуют множество связанных каналов с огромной суммарной площадью поверхности. Именно благодаря этим «запутанным коридорам» по почве перемещаются воздух, вода и растворенные в ней питательные вещества.

«Запасенный в растительных остатках и гумусе углерод не может быть использован, если бактерии или грибные гифы окажутся по размеру больше, чем почвенные поры, в которых он хранится», — утверждает доктор Стеффен Шлютер (Steffen Schlüter), почвенный физик из Центра экологических исследований имени Гельмгольца (Германия). Именно он возглавил коллектив авторов новой статьи в журнале Nature Communications.

Более того, если эти поры будут постоянно заполнены водой и, как следствие, лишены поступающего кислорода (например, в сохранившихся в природном виде торфяных почвах), то бактериям окажется сложно использовать имеющийся в них углерод.

«Один из решающих факторов, от которого зависит, где именно углерод будет храниться в почве, — пространственное распределение пор», — продолжает Шлютер.

До этого почвоведы не имели возможности напрямую исследовать распределение углерода в почвенных порах диаметром в миллиметры и микрометры. Однако Шлютер и его коллеги применили новую методологию.

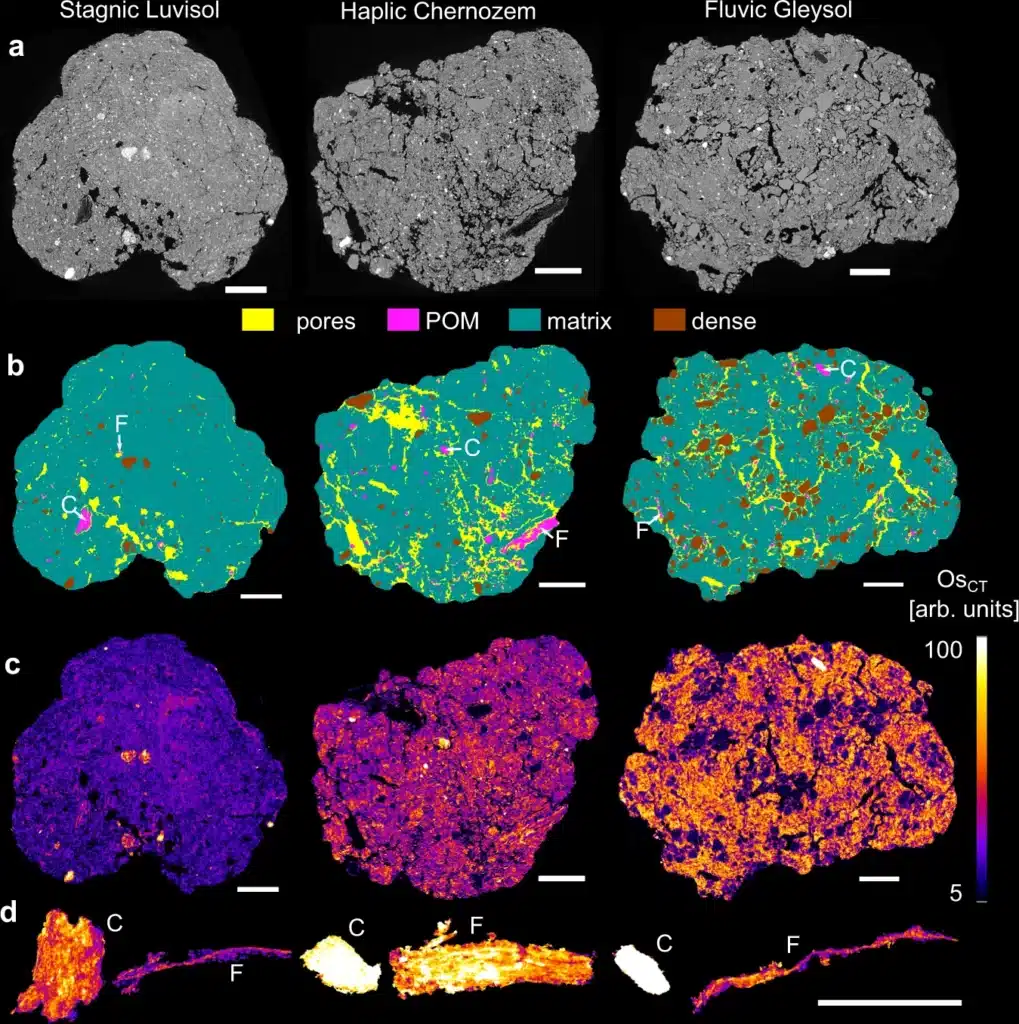

Их подход основан на использовании специфического красителя — тетраоксида осмия, который позволяет проследить судьбу органических веществ в почве. Это соединение реагирует с двойными связями между атомами углерода, после чего его распределение визуализируют с помощью рентгеновской компьютерной томографии. Получая изображение до и после окрашивания тетраоксидом осмия, ученые напрямую узнают о распределении органики в образце почвы.

В качестве примера авторы работы опробовали свой новый метод на почвах различного рода. Среди них был чернозем с небольшим количеством годовых осадков, имеющая тонкую структуру лювисоль (содержит горизонт накопления активной глины) с сезонным заболачиванием, а также постоянно увлажненный глеезем.

Во всех случаях в непосредственной близости от пор (на расстоянии от 50 до 10 микрометров) углерода оказалось заметно меньше, чем в остальной части почвы: причина заключается в том, что даже на небольшом удалении от пор активность микроорганизмов заметно падает.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии