Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

«Микромолнии» в каплях воды могли повлиять на возникновение земной жизни

Как именно возникла жизнь на нашей планете — вопрос, который волнует ученых не одно столетие. На этот счет выдвигают самые разные гипотезы: от креационизма до панспермии. Есть среди них и версии о биохимической эволюции: под воздействием электрического разряда возникли химические реакции, которые могли привести к синтезу органических молекул из неорганических. Химики из Стэнфордского университета провели эксперимент и получили данные в поддержку этой версии.

В 1952 году химик Стэнли Миллер и физик Гарольд Юри из США провели классический эксперимент, в котором моделировались гипотетические условия раннего периода развития Земли. Цель: проверить возможности химической эволюции, а именно узнать, могли ли органические вещества возникнуть из неорганических под действием электрического разряда.

По сути, это была проверка гипотезы, ранее высказанной советским биологом Александром Опариным и британским популяризатором науки Джоном Холдейном. Исследователи предполагали, что условия, существовавшие на примитивной Земле, способствовали химическим реакциям, которые могли привести к синтезу органических молекул из неорганических.

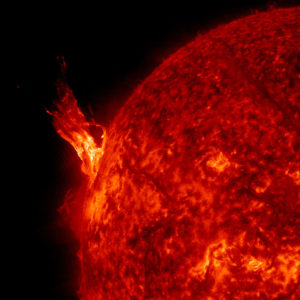

Миллер и Юри создали замкнутую систему, состоящую из нескольких камер, соединенными между собой стеклянными трубками. Одну камеру заполнили водой (имитировала первичный океан), которая нагревалась, чтобы создать пар. Вторую наполнили газом, точнее смесью из метана (CH4), аммиака (NH3), водорода (H2) и монооксида углерода (CO), предположительно, входившими в состав атмосферы ранней Земли. После чего в систему вводили электрические разряды (аналог молний). Эти разряды служили источником энергии для химических реакций между газом и паром.

Благодаря электрическим разрядам начинались химические реакции, во время которых из неорганических молекул стали образовываться органические. Эксперимент длился больше недели, в результате появились аминокислоты — строительные блоки жизни. Глицин оказался наиболее распространенным из всех аминокислот.

Исследователи пришли к выводу, что мощные удары молний в атмосфере ранней Земли могли запустить химические реакции, которые привели к синтезу органических молекул.

Однако позже результат эксперимента Миллера—Юри подвергли критике. Предполагается, что молнии в период молодой Земли были слишком редким явлением, чтобы обеспечить массовое образование органики. Расчеты показали, что даже при активной грозовой деятельности за миллионы лет молнии не смогли бы создать достаточное количество органических соединений для запуска жизни.

Даже если электрические разряды генерировали органику, ее концентрация в океане была бы ничтожной. В те далекие времена океан занимал большую часть планеты, и молекулы, попавшие в воду, быстро рассеивались. Для образования сложных структур (вроде РНК или белков) нужна высокая локальная концентрация веществ, что невозможно в гигантском резервуаре.

Кроме того, вполне вероятно, что химические реакции замедлялись из-за разбавленности. В лаборатории Миллер и Юри использовали замкнутую систему, где происходило накопления продуктов. В реальном океане соединения могли разрушаться под действием ультрафиолета или окисляться.

Команда американских химиков и физиков из Стэнфордского университета под руководством Ричарда Заре (Richard Zare) провела свой эксперимент и предложила альтернативный механизм — вместо гигантских молний достаточно крошечных искр, рождающихся внутри обычных водяных брызг.

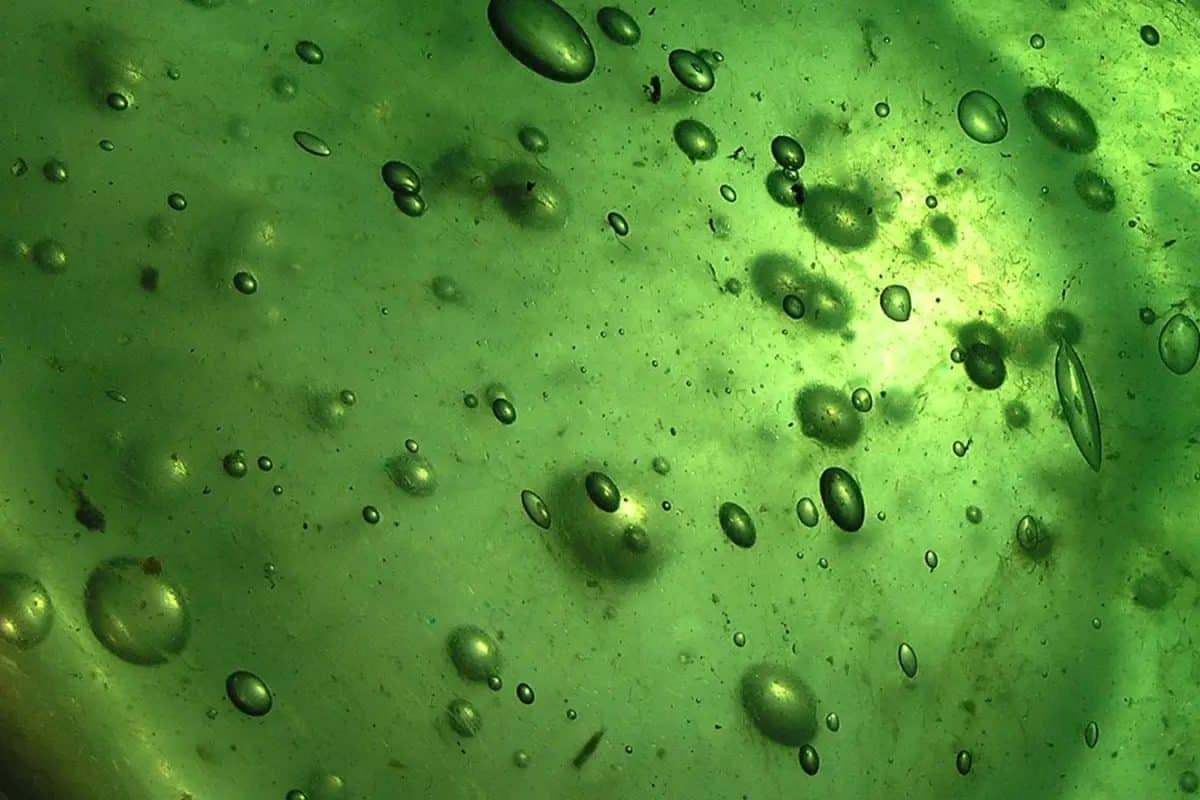

Ученые обнаружили, что при взаимодействии мельчайших капель воды в камере с газом возникают микроскопические электрические разряды — «микромолнии». По мнению авторов научной работы, такие крошечные вспышки могли синтезировать ключевые органические молекулы без участия мощных электрических разрядов.

Заре и его коллеги распылили воду в камере с газовой смесью, предположительно, повторяющей состав атмосферы ранней Земли: азот, метан, углекислый газ и аммиак. Никаких внешних источников энергии — только взаимодействие капель между собой.

Оказалось, при распылении в камере капли воды приобрели разные заряды: крупные — положительные, мелкие — отрицательные. Когда такие капли сталкивались или сближались, между ними проскакивали миниатюрные электрические разряды. С помощью высокоскоростных камер исследователям удалось зафиксировать вспышки света длительностью в наносекунды.

Эксперимент показал: мощности таких «микромолний» достаточно, чтобы запустить химические реакции, приводящие к образованию органических молекул с углеродно-азотными связями. Среди образовавшихся соединений были циановодород (предшественник аминокислот, HCN), простейшая аминокислота глицин (C2H5NO2) и урацил (C4H4N2O2) — один из компонентов ДНК и РНК.

Открытие команды Заре позволяет по-новому взглянуть на процесс возникновения жизни. Вместо редких и мощных электрических разрядов ранняя Земля могла быть насыщена постоянными мелкими электрическими вспышками. Крошечные искры в водопадах, брызгах волн и струях пара могли стабильно синтезировать органические молекулы, создавая благоприятную среду для зарождения жизни.

Ученые отметили, что подобные процессы могут происходить при схожих условиях на других телах Солнечной системы. Например, на ледяных спутниках Юпитера и Сатурна, где, предположительно, есть вода. Возможно, именно в брызгах криовулканов Энцелада или в водяных шлейфах Европы уже сейчас происходят те же реакции, что миллиарды лет назад могли повлиять на возникновения жизни на нашей планете.

Результаты научной работы представлены в журнале Science Advances.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии