Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

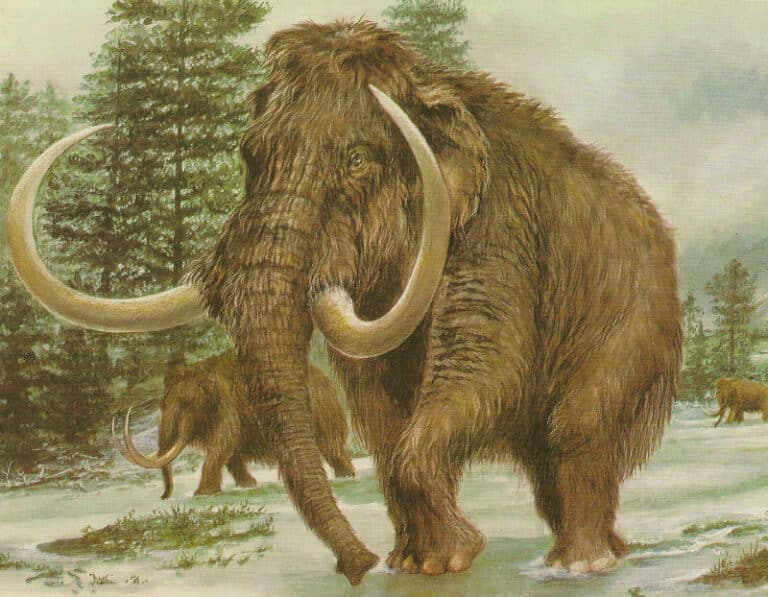

Мегафауна сформировала биоразнообразие экосистем земной суши

Согласно данным с шести континентов, крупные травоядные животные создали ключевые условия для глобального биооразнообразия, изменяя все — от почв и растительности до экологических ниш более мелких животных.

На протяжении миллионов лет крупные травоядные животные, называемые мегафауной, влияли на наземные экосистемы. К ним, например, относились слоны в Европе, гигантские вомбаты в Австралии и наземные ленивцы в Южной Америке. Однако эти животные столкнулись с волной вымирания, частично совпавшей с распространением человека по всему миру. А виды, которые смогли его пережить, сильно сократились, и им в настоящее время тоже угрожает вымирание.

Существует множество исследований и теорий о влиянии крупных животных на экологию, но еще не было попыток количественно обобщить их воздействие. В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Ecology & Evolution, ученые собрали известные примеры и проанализировали их совокупность.

Метаанализ включал 297 исследований и шесть тысяч отдельных точек данных. Подавляющее большинство проанализированных работ — это так называемые исследования изоляции, в ходе которых часть большого пространства огораживается, чтобы туда не могли проникнуть крупные животные. Затем сравнивая различные участки внутри и снаружи ограждений, исследователи оценивают влияние мегафауны на экосистему.

В ходе анализа этого массива данных ученые заключили, что крупные животные оказывали различные воздействия, которые отсутствуют в большинстве современных экосистем. В первую очередь, мегафауна способствовала разнообразию экосистем за счет увеличения структурной изменчивости флоры.

Крупные травоядные со своим навозом разносили фосфор по всей экосистеме. Разнося его, вместе с собой, на сотни и тысячи километров от фосфатных выходов, они позволяли получать значительные его объемы растениям в местах, где до мегафауны был хронический дефицит фосфора и, из-за него, дефицит растительной биомассы. Естественно, что это меняло и состав растительности на огромных площадях, и на популяции мелких травоядных (а через них — и на плотоядных) животных.

Набор данных охватывал величины размера тела от 45 до 4500 килограммов. Оказалось, сообщества, включающие крупных травоядных животных, имели более разнообразную флору, а состоящие из более мелких видов наоборот уменьшали ее разнообразие.

Кроме того, поскольку крупные травоядные животные способны есть растительную пищу более низкого качества, такую как ветви и стебли, в итоге они подавляли доминирующие виды растений, что давало менее конкурентоспособным побороться за солнечный свет и пространство. Поэтому крупные животные сделали экологические ниши более доступными, предотвращая доминирование одних видов и позволяя другим сосуществовать, что делало экосистему более устойчивой.

Результаты метаанализа подтвердили концепцию, что большое количество мелких травоядных животных не компенсирует потерю нескольких крупных. Причем утрачиваемые эффекты охватывают широкий спектр экологически важных явлений, от состояния почвы до структуры растительности и животных и их вариации в разных ландшафтах.

В большинстве современных охраняемых территорий отсутствуют крупные животные, а следовательно, присущие им экологические функции. Повторное заселение крупных животных может стать способом сделать эти районы более динамичными и устойчивыми к изменяющимся глобальным экологическим условиям.

Приблизительно 4,5 тысячи лет назад в Британии произошла быстрая и масштабная смена населения. Неолитические народы, построившие Стоунхендж и большинство других памятников, практически исчезли, их заменили представители другой культуры. Долгое время археологи спорили, откуда пришли новые люди, которым так быстро удалось покорить остров. Ответ нашла международная команда генетиков.

Удивить разработками космической техники сегодня трудно. И все же есть новшества для орбитальных полетов, выделяющиеся своим необычным замыслом. Может ли работать на орбите воздушный реактивный двигатель? Причем работать неограниченно долго, да еще не требуя топлива. Конечно, нет, скажете вы. Тем не менее такое возможно. Мы расскажем подробнее о самых необычных двигателях для самых перспективных космических орбит.

Ученые впервые показали, как происхождение магических ядер можно вывести напрямую из взаимодействий протонов и нейтронов.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии