Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

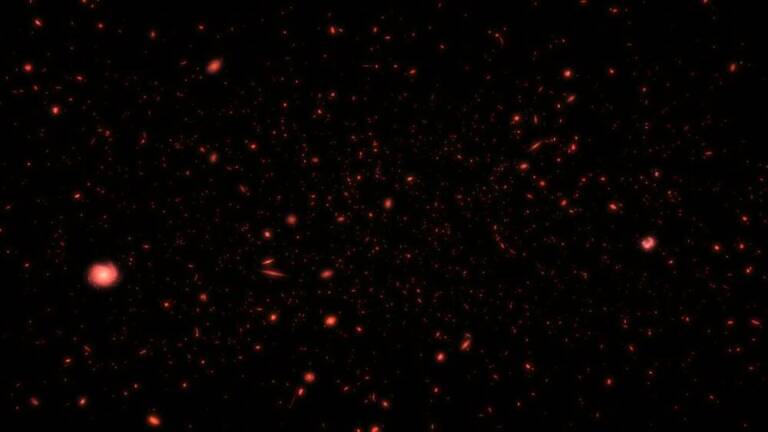

«Пропажа» первых звезд указала на загадку ранней Вселенной

Современные представления о Вселенной опираются на то, что первое поколение звезд должно резко отличаться от нынешних – быть много массивнее, и содержать мало тяжелых элементов. Именно такие светила должны были наработать вещества тяжелее лития, без которых невозможны ни жизнь, ни твердые планеты. Однако новая работа не нашла никаких признаков таких объектов вплоть до глубокой древности, ставя вопрос о том, как же могли сформироваться современные звезды, типа нашего Солнца.

Сразу после Большого взрыва Вселенную наполняли водород, небольшое количества гелия и совсем малое — лития. Тяжелых элементов не было: они создаются из легких путем слияния ядер атомов в недрах звезд. До формирования самых первых светил сливаться ядрам атомов было негде, отчего элементов тяжелее лития практически не наблюдалось.

По расчетам астрономов, звезды современного типа тоже не могут сформироваться без определенного количества тяжелых элементов. Светила из «легких компонентов» заметно сложнее запускают термоядерную реакцию в своих недрах (у современных звезд помогает «катализатор» — углерод). Поэтому первые звезды, наработавшие тяжелые элементы для Солнца и его более старших сверстников, обязаны резко отличаться от нынешних — быть намного массивнее.

Такие объекты называют звездным населением III. Их обнаружение крайне важно для современной астрономии. Ведь гипотеза о таком звездном населении закрывает важнейший вопрос: откуда взялись тяжелые элементы, обеспечивающие существование звезд современного типа, твердых планет и самой жизни на Земле.

Новая работа европейских исследователей (вскоре выйдет в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society) попробовала обнаружить подобные объекты в данных космического телескопа «Хаббл». Для этого астрономы использовали новую технику обработки данных телескопа.

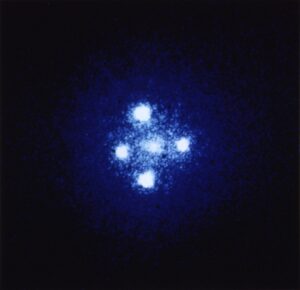

Ранее для поиска самых далеких галактик уже начали использовать гравитационные линзы. Когда между Землей и наблюдаемым объектом лежит другой массивный объект (например, галактика), он может создавать гравилинзу, увеличивая видимый размер того, что находится прямо за ним. За счет этого удалось наблюдать галактики массой в 10-100 раз меньше, чем когда-либо получалось рассмотреть с помощью «Хаббла».

Однако этот метод имел недостаток: массивные галактики, играющие роль линзы, сами излучают немало звездного света. Он мешает различать самые тусклые, самые далекие галактики, которые как раз интереснее всего в плане поиска первых звезд. Поэтому теперь астрономы научились программно отсеивать свет от галактик-линз. Это позволило увидеть самые тусклые и далекие галактики, когда-либо наблюдавшиеся телескопом такого типа.

Само по себе открытие подобных объектов — хороший результат. Но вот главную цель наблюдений, сами первые звезды, при этом обнаружить не удалось. Получается, их не было во Вселенной уже через 500 миллионов лет после Большого взрыва. Из этого вытекает, что первое звездное поколение возникло необычайно быстро, успело наработать тяжелые элементы и исчезнуть без следа.

Это создает серьезную проблему. По более ранним представлениям, через 500 миллионов лет после Большого взрыва Вселенная едва успела вступить в эпоху активного звездообразования. Теперь же не вполне ясно, когда это произошло на самом деле. В теории, это не могло случиться слишком рано и слишком близко к моменту Большого взрыва. Известные астрофизические механизмы просто не показывают, каким образом можно было бы сформировать множество первых звезд в слишком раннюю эпоху.

Одна из ключевых проблем здесь — черные дыры. Сами по себе звезды образоваться не могли: для этого нужно, чтобы сперва начали возникать галактики, крупные скопления газа, «строительного материала» звезд. Сегодня предполагается, что большинство галактик «выросло» вокруг сверхмассивных черных дыр, которые до сих пор наблюдается в галактических центрах.

Но сверхмассивная черная дыра сама по себе из ничего не возникает. Раньше считалось, что она образуется из обычной массивной звезды после ее коллапса, а затем набирает массу, поглощая окружающий ее газ. Однако у черных дыр набор массы имеет жесткие ограничения: они не могут расти быстрее определенного темпа. По всем расчетам, первые черные дыры не должны успевать набрать нужную массу в первые сотни миллионов лет существования Вселенной.

На сегодня нет однозначного теоретического объяснения того, что могло бы запустить процесс образования галактик и первых звезд уже в первые сотни миллионов лет после Большого взрыва. Правда, существуют гипотезы, по которым массивные черные дыры могли существовать с самого начала, что снимает проблему слишком быстрого образования первых галактик и звезд.

Но такие гипотезы требуют значительного изменения космологических представлений: например, признания существования предыдущих циклов истории Вселенной, из которых в наш цикл и попали первые массивные черные дыры.

В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».

Группа ученых представила расчеты, по которым события в центре Млечного Пути можно объяснить без черной дыры. Правда, с физической точки зрения новое объяснение существенно более экзотично — настолько, что возникает вопрос о его соответствии бритве Оккама.

Ученые из МФТИ, НИУ ВШЭ и ОИВТ РАН показали, что жидкость может перейти в стеклообразное состояние под действием давления. Эта работа не только раскрывает механизм перехода, заполняя пробелы в фундаментальных вопросах физики, но и предлагает подход, с высокой точностью моделирующий поведение материалов в экстремальных условиях.

В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».

Специалисты УКБ №1 имени С.Р. Миротворцева СГМУ имени В.И. Разумовского провели успешное эндоскопическое удаление крупного кровоточащего новообразования толстой кишки у ребенка без разреза, через просвет кишки.

Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина и Института проблем управления имени В.А. Трапезникова РАН (ИПУ РАН) создали технологию экспресс-анализа качества природного газа. Впервые для этих целей была разработана нейросеть, что позволило определить показатели качества пробы в режиме реального времени за несколько секунд вместо 20-40 минут традиционным способом — с помощью газовой хроматографии.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии