Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

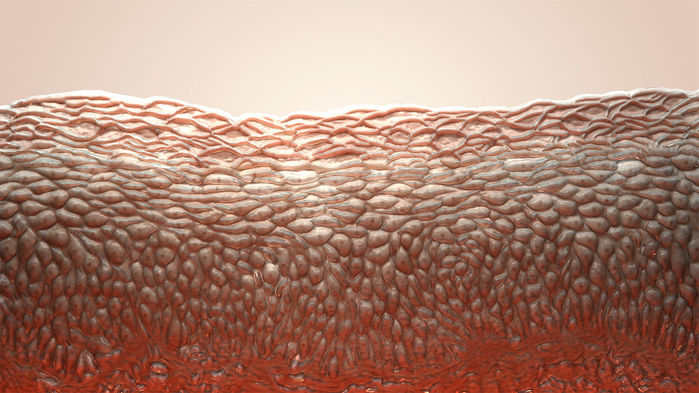

Ребенок, страдавший редким заболеванием, получил генномодифицированную здоровую кожу

Семилетний мальчик, потерявший большую часть кожи из-за редкого генетического заболевания, практически восстановил кожный покров благодаря экспериментальной генной терапии.

Об успешном завершении курса терапии сегодня сообщили врачи, курировавшие маленького пациента. Лечение заключалось в прививке генетически модифицированных стволовых клеток; на сегодняшний день это наиболее радикальная попытка лечения тяжелой формы буллезного эпидермолиза – заболевания, при котором из-за мутаций в десятке генов в клетках кожи вырабатываются неправильные белки. Выработка этих белков приводит к образованию болезненных пузырей; страдают также другие мягкие ткани, атрофируются ногти, зубы поражает тяжелый кариес. Буллезный эпидермолиз крайне тяжело переносится и часто летален, а средств, позволяющих полностью вылечить его, до сих пор не существует. Случай ремиссии, отчет о котором сегодня опубликовал журнал Nature, – один из первых в мировой клинической практике.

Новый терапевтический подход позволил купировать эффекты нескольких (не всех) мутаций, приводящих к развитию болезни. «Как правило, отчеты об одном клиническом случае не попадают на страницы ведущих журналов, но этот конкретный случай может означать большие перемены в области клеточной медицины», – комментирует Якуб Толар, трансплантолог из медицинского центра при Университете штата Миннесота.

Гены, мутирующие при буллезном эпидермолизе, кодируют белки, которые отвечают за связывание верхнего слоя кожи – эпидермиса – с подлежащими тканями. Отсутствие этих белков или изменения в их структуре приводят к тому, что эпидермис отслаивается; иногда это приводит к небольшим (хотя чувствительным) повреждениям, иногда – к воспалению. Во младенчестве эпидермолиз часто приводит к смерти, в более взрослом возрасте может выражаться в тяжелых продолжительных эпизодах обострений. Единственный метод лечения, существовавший до сих пор, заключался в ежедневных болезненных перевязках.

Новая методика напоминает давно известные методики лечения тяжелых ожогов: из клеток пациента выращивают пласты новой кожи и прививают их на поврежденные места. Но в случае с лечением эпидермолиза клетки искусственно выращенной кожи, хотя и идентичны клеткам пациента, не имеют тех мутаций, которые привели к развитию заболевания. Новую кожу выращивали из генетически модифицированных эпидермальных клеток мальчика. Для этого потребовался образец неповрежденной кожи ребенка размером с почтовую марку; здоровую копию гена LAMB3, кодирующего белок ламинин 332, в клетки доставил ретровирус. Из этого фрагмента в лаборатории вырастили листы здоровой кожи площадью от 50 до 150 кв. см, которые затем привили на ноги, руки, живот и спину мальчика.

Через месяц здоровая кожа прижилась и начала разрастаться; скоро она покрывала уже 80% тела. Спустя два года после пересадки на теле мальчика не появилось новых язв и воспалений.

Такая методика лечения предлагалась уже давно, но ряд исследователей высказывали опасения по поводу того, что генетическая модификация с помощью ретровируса может привести к развитию рака. Участвовавшие в клиническом исследовании сходной терапии дети, страдавшие тяжелым иммунодефицитом, заболели лейкемией. Но у мальчика с генетически модифицированной кожей до сих пор не проявилось никаких симптомов рака, зато общее состояние значительно улучшилось.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Пройдя перигелий 30 октября 2025 года — ближайшую к Солнцу точку на своей траектории, — 3I/ATLAS буквально взорвалась активностью: объект выбросил мощные потоки воды, монооксида углерода (СО), углекислого газа (СО₂) и органических молекул, превратившись в полноценную комету. Наблюдения с помощью космической обсерватории SPHEREx впервые позволили увидеть, как вещество из другой звездной системы начинает полностью испаряться под Солнцем, раскрывая свой изначальный химический состав.

Микробиологи расшифровали геном бактерии Psychrobacter sp. SC65A.3, извлеченной из ледяного массива возрастом 5000 лет в румынской пещере Скэришоара. Микроб показал устойчивость к восьми классам современных антибиотиков. Это открытие подтвердило, что сложные механизмы защиты от лекарств развились в природе задолго до появления медицины и антропогенного влияния.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии