Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Биологи впервые изучили живого хемоавтотрофного червя

Международная группа ученых впервые изучила живого корабельного червя Kuphus polythalamia и пришла к выводу, что, в отличие от других терединид, его питание обеспечивают хемоавтотрофные сероокисляющие бактерии.

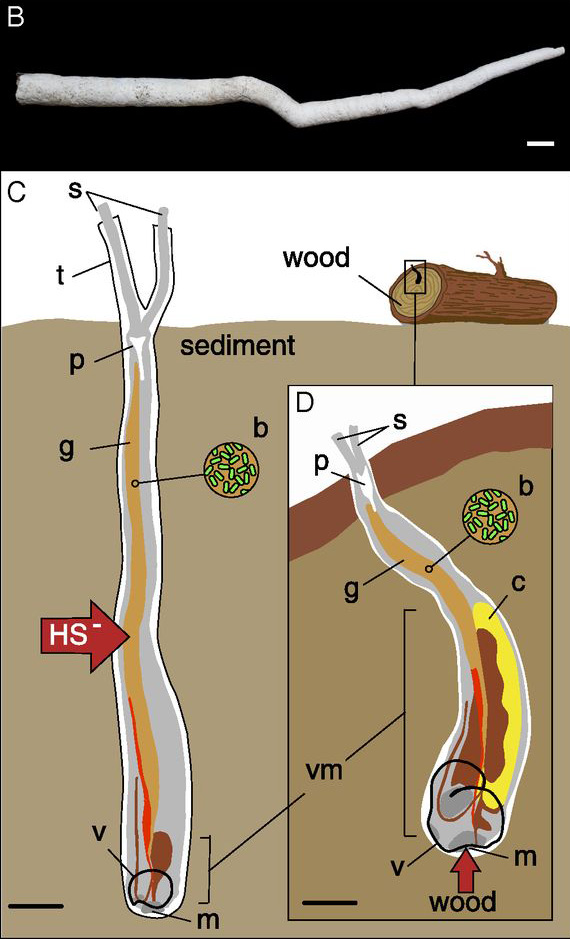

Терединиды (Teredinidae) — семейство двустворчатых моллюсков с телом цилиндрической формы длиной до двух метров, как правило, питающихся древесиной. С помощью рашпильной раковины на переднем конце они проделывают в древесине ходы и переваривают ее частицы за счет ферментов для расщепления целлюлозы. Последние вырабатываются гетеротрофными симбиотическими бактериями, которые содержатся в слепом выросте желудка (целуме) моллюсков. Между тем, помимо лесов, большое количество древесины находится в морских отложениях — в этом случае расщеплением материала должны заниматься хемоавтотрофные микроорганизмы, которые могут перерабатывать сероводород. Об их существовании известно с XVIII века, однако до сих пор живые корабельные черви, которые питаются таким образом, ученым не встречались.

В новой статье сотрудники Северо-Восточного университета, Университета Филиппин и других вузов впервые описали таких особей. Животные были найдены в морской бухте с большим объемом древесных и растительных остатков. При длине тела до 155 сантиметров и диаметре около 6 сантиметров K. polythalamia, в отличие от других терединид, были полностью покрыты раковиной, закрывающей переднюю часть. В пищеварительной системе моллюсков были найдены только следовые количества фекалий, при этом у них отсутствовал целум, а приводящая мышца, которая необходима для поддержания органов пищеварения, оказалась слабо развита и имела небольшой размер. С помощью сканирующего просвечивающего электронного микроскопа авторы выяснили, что в жабрах K. polythalamia могут находиться хемоавтотрофные бактерии с серными глобулами.

Чтобы проверить филогенетическое различие симбионтов K. polythalamia и других терединид, исследователи секвенировали бактериальные гены 16S рРНК из передних, срединных и задних областей их жабр. Результаты показали, что питание первых обеспечивают тиоавтотрофы (перерабатывают сероводород), которые ранее встречались у брюхоногих моллюсков Crysomallon squamiferum и Alvinoconcha hessleri и связаны с сероокисляющими бактериями из семейства Chromatiaceae. Тогда как Teredinibacter turnerae, характерные для большинства корабельных червей, относятся к семейству Alteromonadaceae, включающему в себя аэробных гетеротрофов. Затем авторы культивировали один из бактериальных штаммов K. polythalamia, получивший название 2141T, и секвенировали его геном: он содержал 4508 генов, кодирующих белки, и 4 790 451 пару нуклеотидов.

В свою очередь, два гена, специфичных для T. turnerae, также удалось обнаружить в образцах K. polythalamia, что может указывать на содержание в них гетеротрофных бактерий при крайне низкой распространенности. По мнению ученых, новые данные проливают свет на эволюцию микробиоты корабельных червей. Предположительно, с течением времени K. polythalamia утратили адаптацию к питанию древесиной в пользу сероводорода, что отразилось на их морфологии, в частности размере раковины. Фактически терединиды этого вида нуждаются в небольшом количестве энергии, получаемой из внешней среды, при этом переработка неорганического углерода не требует от них непосредственного взаимодействия с источником пищи. Переход от ксилотрофного к тиотрофному питанию связывается исследователями с расположением древесины.

Подробности работы представлены в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Несмотря на отмену попытки «экономичной» ловли первой ступени, шестой испытательный полет Starship был успешным. Корабль — вторая ступень системы впервые продемонстрировала возможность маневра на орбите. Первая ступень после приводнения неожиданно для всех смогла пережить два взрыва, не утратив плавучесть. Среди наблюдавших за испытанием был Дональд Трамп.

Американские ученые проанализировали данные о поедании фекалий животными, чтобы выяснить, какие причины стоят за этим поведением и какие закономерности можно проследить. В результате они разделили всю выборку более чем из 150 видов на семь категорий по тому, что заставляет зверей питаться таким сомнительным продуктом.

Зачем нужно изучать ядра планет? Как зарождалась эта наука и почему она важна? Что такое гамма-всплески и зачем нам знать, откуда они идут? Остается ли Россия великой космической державой и зачем вообще это всё надо? Об этом рассказывает Игорь Георгиевич Митрофанов, руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук, академик Международной академии астронавтики.

Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.

Принято считать, что естественный спутник Земли возник в результате ее столкновения с другой планетой, но к этой версии есть вопросы. Теперь ученые предложили рассмотреть сценарий возможного захвата Луны притяжением Земли из пролетавшей мимо двойной системы.

Работать под началом шефа-абьюзера тяжело, но свежее исследование показало, что бывают варианты похуже. Ученые выяснили, что еще негативнее на моральный дух и производительность труда сотрудников влияет, когда во главе команды стоит самодур, у которого вспышки агрессии непредсказуемо сменяются этичным поведением.

Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.

Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.

Органические молекулы с пи-связью образуют очень устойчивые геометрии, которые не любят нарушаться. В 1924 году немецкий химик Юлиус Бредт сформулировал соответствующий запрет, вошедший в учебники химии. Тем не менее это в некоторых случаях возможно. В новой работе американские исследователи представили несколько «антибредтовских» соединений из класса олефинов.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Дзен

Дзен  VK

VK

Последние комментарии