Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Ученые обнаружили еще одну причину, по которой голые землекопы живут так долго

Голые землекопы живут почти 40 лет — невероятный срок для грызуна размером с мышь. Недавнее открытие китайских ученых показало, что долголетие этим животным обеспечивает необычная версия одного белка, который не просто защищает организм, а буквально чинит его изнутри — ускоряет восстановление ДНК. Новые данные могут помочь продлить и человеческую жизнь.

Обитатели подземных колоний Восточной Африки — голые землекопы (Heterocephalus glaber) — уникальные создания. Эти небольшие роющие грызуны обладают набором особенностей, которые делают их супергероями в мире животных. Самая удивительная черта — невероятно долгая жизнь. В то время как обычная мышь редко проживает больше трех лет, голые землекопы доживают до 37, а иногда до 40 лет. Это абсолютный рекорд среди всех известных грызунов.

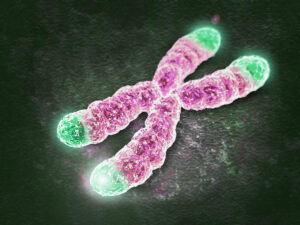

Ученые давно пытаются понять, почему голые землекопы живут в несколько раз дольше других грызунов и почти не болеют. К тому же у них редко встречаются онкологические заболевания. С возрастом у всех живых существ в ДНК появляются повреждения — как мелкие трещины или сбои в инструкции, по которой работает организм. Обычно тело умеет такие поломки исправлять, но со временем система «ремонта» начинает работать хуже. Ошибок становится все больше, из-за этого органы стареют, клетки погибают, появляются болезни.

У голых землекопов, похоже, этот внутренний «ремонтный механизм» работает особенно хорошо. Их организм гораздо эффективнее исправляет повреждения в ДНК, поэтому старение у них идет медленнее.

Среди причин такого долголетия ученые называют устойчивость голых землекопов к низкому кислороду и другим стрессам под землей. Они адаптированы к бедной кислородом среде — это уменьшает повреждения, которые приводят к старению у наземных млекопитающих.

Кроме того, у этих животных обнаружен особый полисахарид, который накапливается в тканях и препятствует росту опухолевых клеток. Также у них высокая точность белкового синтеза и хорошая система поддержки белков (протеостаз). Их рибосомы работают аккуратнее, поэтому в клетках меньше «ошибочных» белков, которые накапливаются с возрастом и вредят клеткам.

Команда китайских генетиков и биологов под руководством Чжиюн Мао (Zhiyong Mao) из Университета Тунцзи в Шанхае нашла еще один, возможно, фундаментальный элемент этой сложной системы, объясняющей долголетие голых землекопов. Статья об этом вышла в журнале Science.

Предметом исследования ученых стал белок cGAS — ключевой элемент иммунной системы, который есть у многих животных, включая человека. Когда клетка подвергается атаке вируса или в ней начинаются злокачественные изменения, фрагменты ДНК могут оказаться за пределами ядра клетки.

Белок cGAS срабатывает как «тревожная кнопка»: если он обнаруживает фрагменты ДНК за пределами ядра, то сигнализирует о возможной вирусной атаке или развитии опухоли, после чего запускается иммунный ответ.

Однако у этого защитного механизма есть и обратная сторона. Исследователи обнаружили, что cGAS работает не только в цитоплазме, но проникает и в само ядро, где хранится вся генетическая информация. И здесь начинаются странности.

Оказалось, у людей и лабораторных мышей cGAS в ядре клетки проявляет вредную активность — не помогает, а мешает починке ДНК. Это подавление естественного ремонта ведет к росту числа мутаций и повышает риск развития онкозаболеваний.

Пока не совсем ясно, зачем эволюция сохранила этот негативный эффект. Одна из гипотез гласит, что, возможно, такое действие в ядре не целенаправленная функция, а побочный результат основной работы белка, то есть его защитной роли.

Но у голых землекопов cGAS работает иначе. Мао и его коллеги выяснили, что в ядре их клеток белок не подавляет, а усиливает восстановление ДНК.

Разгадка кроется в мельчайших отличиях строения этого белка. Молекула cGAS состоит из цепочки аминокислот. У голых землекопов всего четыре аминокислоты в этой цепочке отличаются от тех, что есть у человека или мыши. Именно эти четыре «кирпичика» кардинально меняют функцию белка.

Исследователи провели серию экспериментов, чтобы подтвердить свою гипотезу. Когда они изменяли гены, кодирующие эти четыре аминокислоты, белок cGAS терял способность усиливать восстановление ДНК. Более того, когда ученые внесли эти же четыре изменения в человеческую версию белка cGAS, он перестал быть помехой для систем починки.

Чтобы окончательно подтвердить значение своего открытия, команда Мао пошла еще дальше. Они взяли обычных плодовых мушек и изменили их гены так, чтобы в их клетках вырабатывался не обычный белок, а тот самый вариант cGAS, который есть у голых землекопов.

Выяснилось: продолжительность жизни модифицированных мушек составила почти 70 дней, в то время как обычные не генномодифицированные мушки жили в среднем 60 дней. Этот эксперимент наглядно показал, что сам по себе белок голых землекопов способен влиять на продолжительность жизни у других видов.

Теперь ученые задаются вопросом, можно ли продлить человеческую жизнь тем же способом. Мао считает, что теоретически это возможно. Современные технологии вроде редактирования генов или доставки мРНК могут заставить клетки человека вырабатывать измененную версию cGAS. Тогда процесс восстановления ДНК станет более активным, а организм — устойчивее к старению.

Проблема в другом — нужно добиться, чтобы достаточное количество клеток в теле начало производить новый вариант белка. Это сложная задача даже при нынешнем уровне биотехнологий.

Мао предложил альтернативу: искать небольшие молекулы, которые смогут взаимодействовать с человеческим cGAS и заставлять его вести себя так же, как у голых землекопов. Если такие соединения удастся найти, из них можно будет создать препараты, замедляющие старение.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии