Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

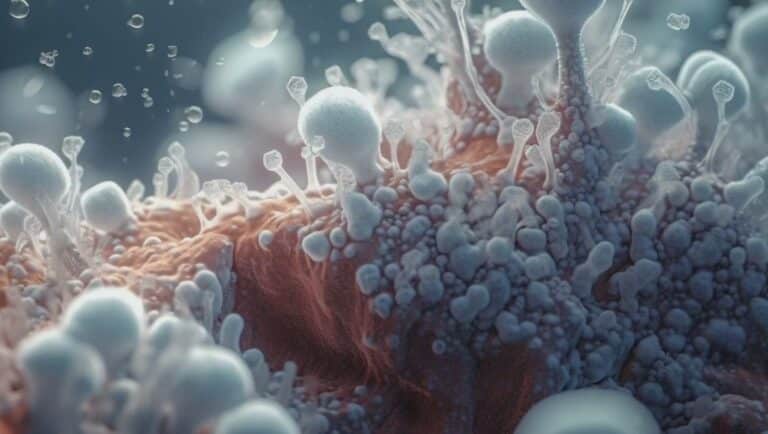

Биологи узнали секрет липкости нового грибка-патогена

Патогенный гриб Candida auris описали недавно, но он уже стал причиной больших проблем. Гриб быстро распространяется внутри больниц, успешно выживает на поверхности медицинского оборудования и вызывает затяжные болезни кожи за счет своей «прилипчивости». Согласно новой статье, секрет успеха C. auris — в его уникальном адгезине SCF1.

Сравнительно недавно, в 2009 году, у врачей, лечащих инфекции, возникла новая проблема. Был описан грибок Candida auris — причина тяжелых, порой смертельных, инфекций кожи. С тех пор C. auris вызвал по всему миру ряд вспышек инфекций, в том числе внутрибольничных и плохо поддающихся лечению.

Секрет успеха нового грибка — в его способности надежно прикрепляться к живым тканям (прежде всего коже), а также оборудованию больниц и инструментам врачей. C. auris даже поселяется в катетерах, которые используют для регулярного введения растворов пациентам.

Авторы новой статьи для журнала Science выяснили, как это удается коварному патогену — оказалось, все дело в его уникальном адгезине. Многие грибы-патогены (и не только они) прикрепляются к субстратам за счет особых белков. Это как раз адгезины, которые расположены на поверхности клеток и помогают им осесть. Без адгезинов клетки так и остались бы болтаться в растворе (какой-то биологической жидкости) в виде суспензии.

Как правило, у других патогенов — в том числе ближайших родственников C. auris из рода Candida — есть целый арсенал адгезинов. Все они имеют общее происхождение (гомологичны), похожую структуру и лишь немного различаются функционально.

Однако C. auris устроен иначе. Вместо множества стандартных адгезинов он полагается на собственный уникальный, который получил название «фактор колонизации поверхности 1» (Surface Colonization Factor 1, SCF1).

Чтобы выяснить это, авторы исследования создали множество мутантов C. auris и выяснили, как изменения в их геноме связаны со способностью оседать на поверхности. Ученые также отметили, что эффективность адгезии за счет SCF1 сильно варьируется и отличается даже у самых близкородственных линий грибка C. auris.

Более того, стало понятно, что «фирменный» адгезин нового патогена работает принципиально иначе. Дело в том, что C. auris способен прилипать даже к гидрофильным поверхностям, а это не по силам близким ему Candida.

Это неудивительно, ведь обычные адгезины работают ровно за счет гидрофобных взаимодействий с поверхностью. SCF1 же использует другой принцип действия: поскольку он имеет больше остатков положительно заряженных аминокислот (лизина и аргинина), белок связывает субстрат за счет ионных взаимодействий.

Поэтому когда ученые насытили раствор у поверхности катионами — «конкурентами» заряженных остатков аминокислот SCF1, — адгезин просто перестал работать, а клетки гриба не смогли осесть. Любопытно, что тот же принцип адгезии используют совсем другие живые существа: обитатели моря вроде двустворок и морских желудей, а также бактерии-вибрионы.

Описание уникальной особенности опасного патогена C. auris — важное открытие, которое может помочь с его лечением.

Израильские специалисты выяснили, что для гарантированного выигрыша в онлайн-шахматах достаточно получить помощь специальной компьютерной программы всего в трех ключевых моментах игры. Этот метод настолько изощрен, что современные автоматические системы защиты могут пропустить его, списав гениальные ходы на внезапное озарение игрока. В мире, где ежедневно закрывают тысячи аккаунтов игроков в шахматы за нечестную игру, возникает новая, более сложная для обнаружения угроза — избирательное читерство.

Амфибии страдают от отдельных видов смертельно опасных заболеваний, среди которых выделяются грибковые инфекции. Ученые выяснили, что торговля лягушками из Бразилии, часто бывшими носителями местного вида грибка, привела к его глобальному распространению.

Повторное изучение окаменелости галлюцигении, впервые описанной в 1970-х годах, помогло палеонтологам больше узнать о рационе этого древнего существа. Ответ на вопрос о питании нашли не в ее останках, а на теле предполагаемой добычи.

Повторное изучение окаменелости галлюцигении, впервые описанной в 1970-х годах, помогло палеонтологам больше узнать о рационе этого древнего существа. Ответ на вопрос о питании нашли не в ее останках, а на теле предполагаемой добычи.

Амфибии страдают от отдельных видов смертельно опасных заболеваний, среди которых выделяются грибковые инфекции. Ученые выяснили, что торговля лягушками из Бразилии, часто бывшими носителями местного вида грибка, привела к его глобальному распространению.

Израильские специалисты выяснили, что для гарантированного выигрыша в онлайн-шахматах достаточно получить помощь специальной компьютерной программы всего в трех ключевых моментах игры. Этот метод настолько изощрен, что современные автоматические системы защиты могут пропустить его, списав гениальные ходы на внезапное озарение игрока. В мире, где ежедневно закрывают тысячи аккаунтов игроков в шахматы за нечестную игру, возникает новая, более сложная для обнаружения угроза — избирательное читерство.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии