Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

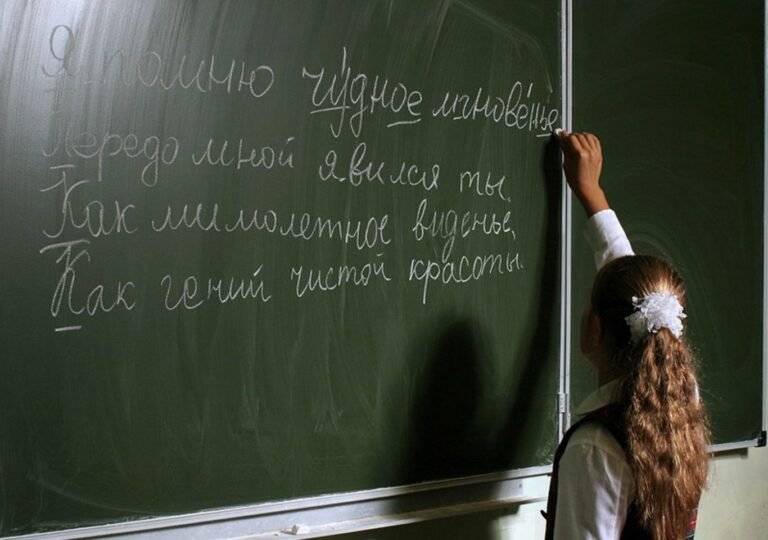

Выяснилось, насколько быстро наш мозг способен запоминать новые слова

Исследователи Сколтеха и их коллеги проследили, как меняется активность мозга в процессе изучения новых слов, и обнаружили, что корковые репрезентации звучания и значения новых слов формируются всего за 1-2 часа. В предыдущих исследованиях подобные изменения регистрировались исключительно на второй день после эксперимента, после ночного сна. Полученные результаты могут найти применение в диагностике нарушений речи, а также использоваться для повышения эффективности учебных программ.

Статья по итогам работы опубликована в журнале Frontiers in Neuroscience. Рассмотрим в качестве примера слово престидижитатор, которое обозначает фокусника, отличающегося особой быстротой и ловкостью рук. Если вы никогда раньше этого слова не слышали, вам достаточно несколько раз его повторить, и считайте, что вы его выучили.

Знакомство с новыми словами кажется очень простой задачей, мы успешно справляемся с ней в повседневной жизни. Однако нейрокогнитивные механизмы, отвечающие за этот процесс мало изучены. До сих пор неизвестно, как происходит трансформация эпизодического опыта в долговременное знание, и выученное слово сохраняется в нашей памяти спустя дни, недели и годы.

«Природа слова двояка: с одной стороны это фонетическая структура, то есть определенное звучание, которое наш мозг учится распознавать, с другой — семантика, связанная с этой структурой (в простом случае ассоциация с объектом или действием). Чтобы разобраться в механизме усвоения новых слов, необходимо учитывать оба эти аспекта: создавая псевдослово, нужно помнить, что оно должно иметь оригинальное звучание, то есть не должно включать уже известные корни и другие морфемы, а также оригинальное значение, таким образом, не должно быть синонимом какого-либо известного слова.

Выполнить эти требования и добиться их соблюдения в экспериментальных условиях довольно сложно. Еще одна сложность заключается в разделении семантических и фонологических процессов, которые пересекаются как во времени, так и по локализации в мозге. Наконец, не менее сложно обеспечить эффективное обучение, то есть придумать такую задачу, которая мотивирует испытуемого «включить мозг» буквально», − поясняет соавтор статьи Александра Разоренова.

Исследователи из Центра Сколтеха по научным и инженерным вычислительным технологиям для задач с большими массивами данных (CDISE) Александра Разоренова и Анна Буторина в сотрудничестве со специалистами Московского центра нейрокогнитивных исследований (МЭГ Центр МГППУ) попытались разобраться в том, как мозг человека учится обрабатывать новые фонетические структуры (распознавать псевдослово) и присваивать им значение.

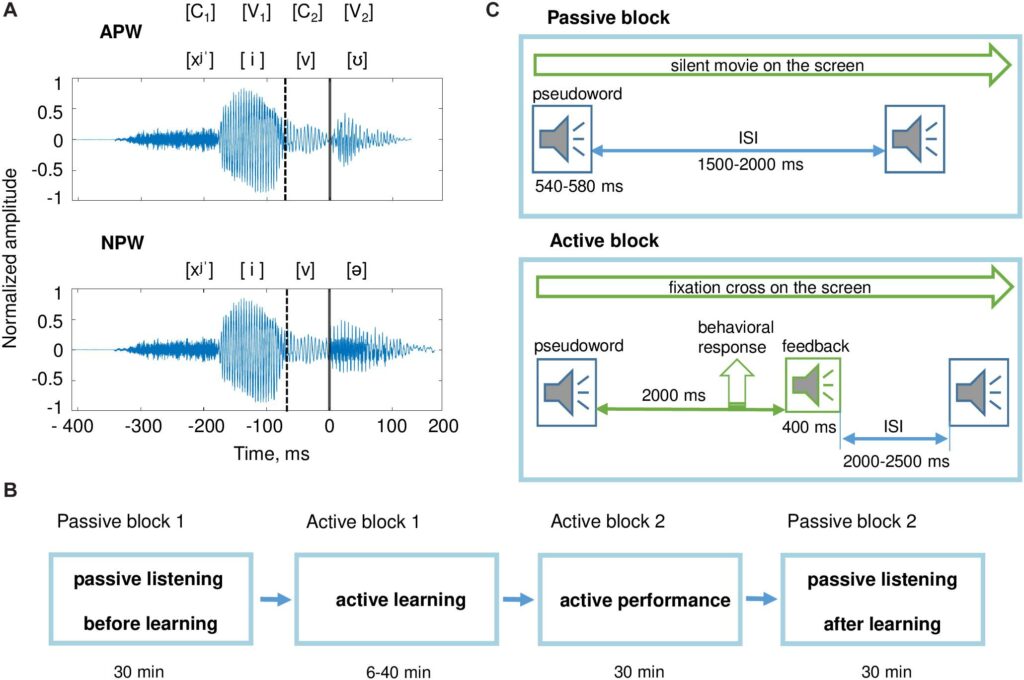

Они также пытались обнаружить пластические изменения в коре больших полушарий непосредственно после знакомства с новым словом (без консолидации во время ночного сна). Проводившиеся ранее исследования в этом направлении были немногочисленны и не дают однозначного ответа на эти вопросы. Исследователи провели эксперимент с участием 24 человек, которых просили выучить 8 псевдослов. Четырем словам в соответствие ставилось движение одной из четырех конечностей. Таким образом часть псевдослов приобретала оригинальную семантику, а оставшиеся псевдослова оставались без смысла.

Для наблюдения за активностью мозга исследователи использовали метод магнитоэнцефалографии (МЭГ). В отличие от своих коллег, ранее проводивших подобные исследования, ученые Сколтеха не ограничились исследованием какой-либо конкретной области коры головного мозга или заданным временны́м интервалом, и провели широкий поиск изменений в нейронной активности, сопровождающих выучивание нового слова.

Исследователям удалось не только обнаружить изменения в активности коры головного мозга в течение короткого двухчасового эксперимента, но и показать, что эти изменения более выражены для псевдослов, связанных со значением (по сравнению с «бессмысленными» псевдословами).

«В первую очередь, наши результаты служат доказательством того, что слово усваивается непосредственно корой, минуя структуры кратковременной памяти (такие как гиппокамп). А существенное отличие между нейронными откликами на «значимые» — связанные с действием — и «бессмысленные» псевдослова до и после обучения, дает ответ на вопрос о локализации «семантической сети», а также о тесной связи между семантическим и фонологическим аспектами усвоения новых слов.

Назначенный смысл делает один набор фонем более приоритетным сигналом по отношению к остальным. Это видно по дополнительным изменениям отклика в зонах, отвечающих за обработку фонетики. Проще говоря, наш мозг в первую очередь учится эффективно распознавать «значимые» псевдослова, дает этому сигналу приоритет над другими, больше ресурса», − рассказывает Разоренова.

Ученые полагают, что их экспериментальные подходы и методы анализа данных можно будет использовать для диагностики речевых расстройств, поскольку они позволяют отличать нарушения фонологических процессов, вызванные наличием у пациента сенсорной афазии, от нарушений в работе семантической сети.

«Если размышлять глобально, наши результаты указывают на чрезвычайно важную роль интерактивного обучения в отличие от процедур пассивного обучения, которые широко представлены в литературе. Ключевую роль играют как личный опыт взаимодействия, эмоции в ходе выполнения задачи, это отсылает нас к парадигме Павлова. Однако в методологии лингвистики метод подкрепления до сих пор недооценивается.

Результаты нашего исследования можно использовать в качестве экспериментальной основы для совершенствования программ изучения иностранных языков для взрослых, а также коррекционных программ для детей с нарушениями развития языка и речи. Внедрение методик активного поиска и обучения с подкреплением существенно повысит эффективность освоения любого навыка, в том числе освоение языка», − отмечает Александра Разоренова.

В исследовании принимали участие специалисты Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ), Высшей школы экономики (ВШЭ) и МГУ имени М. В. Ломоносова. Работа была поддержана грантом Российского фонда фундаментальных исследований.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно