Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

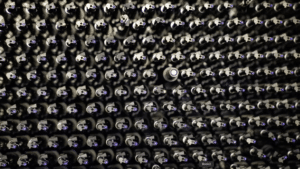

В ЮФУ улучшили алгоритм размножения краснокнижных растений

Созданный учеными Академии биологии и биотехнологий Д. И. Ивановского ЮФУ алгоритм математического моделирования позволит оптимально и точно подбирать нужные концентрации питательных сред для растений. Такую технологию можно будет применять для микроклонального размножения — эффективного способа сохранения генофонда угрожаемых растений.

На сегодняшний день одним из популярных и высокоэффективных методов сохранения генофонда редких и исчезающих видов растений является микроклональное размножение. Благодаря этому методу возможно не только сохранять исчезающие виды растений in vitro («в пробирке» — в искусственных условиях, вне организма или естественной среды), но и исследовать их генетические, физиологические, анатомо-морфологические аспекты биологии, осуществлять определение и выделение вторичных метаболитов, находящих применение в медицине, а также производить количество материала, достаточного для селекции или размножения растений-регенерантов с целью дальнейшей продажи.

На каждом этапе микроклонального размножения растению необходима соответствующая питательная среда. Однако, ученые каждый раз ее подбирают вручную, исследуя множество разных вариаций концентраций для каждого растения, что замедляет и даже усложняет процесс микроклонирования. В связи с этим молодые исследователи Академии биологии и биотехнологий Д. И. Ивановского ЮФУ во главе с кандидатом биологических наук, научным сотрудником Ботанического сада ЮФУ, руководителем молодежной лаборатории «Молекулярная биотехнология растений», запущенной в рамках программы «Приоритет-2030»(нацпроект «Наука и университеты»), Василием Чохели разработали алгоритм, который наиболее приемлем для подбора оптимальной питательной среды для микроклонального размножения растений.

«Несмотря на то, что в мире существует бесчисленное множество видов математического моделирования и математического подбора питательных сред, мы разработали алгоритм, который, на наш взгляд, будет наиболее точен и удобен в использовании. Благодаря четкой схеме алгоритм поможет ученым минимизировать путаницы и позволит более оптимально подбирать концентрации и, соответственно, добиться лучших результатов экспериментов», — рассказал Василий Чохели.

В чем заключается суть — ученые берут несколько вариаций питательных сред, которые отличаются между собой по минеральному составу (макро и микроэлементам), а также концентрацией органических веществ; наличию тех или иных фитогормонов: цитокинины или ауксины, в зависимости от того, что нужно получить в итоге, и их концентрации. Используя различные регуляторы роста и концентрации этих регуляторов, они анализируют все среды и оценивают три главных параметра: минеральное питание, регулятор роста и концентрация регулятора роста. Именно так и подбирается оптимальная среда для исследуемого растения.

«В начале, при исследовании влияния концентраций фитогормонов, используется шаг в 0,5 мг/л. Изначальная безгормональная питательная среда (0 мг/л) выступает в качестве контроля. Затем линейка питательных сред с концентрациями 0,5 мг/л, 1 мг/л, 1,5 мг/л, 2 мг/л. Затем после статистического анализа, когда становится известным наилучшее минеральное питание и наиболее подходящий регулятор роста, и его концентрация, происходит приготовление новой «линейки» питательных сред, но «шаг концентраций» уменьшается до 0,1 мг/л. Так например, было выявлено, что лучше всего подходит среда MS (Мурасиге и Скуга) и фитогормон метатополин в концентрации 1,5 мг/л. Мы ищем более точную концентрацию гормона, при которой растение будет давать наибольший коэффициент мультипликации. Поэтому готовим следующие концентрации: 1,3 мг/л; 1,4 мг/л; 1,6 мг/л, 1,7 мг/л. При желании и возможности исследователя, можно дальше дробить шаг», – пояснил Василий Чохели.

В недавнем исследовании ученые уже протестировали новый алгоритм, изучив с помощью него эффект влияния разных фитогормонов на размножение Копеечника крупноцветкового (Hedysarum grandiflorum Pall.), Иссопа мелового (Hyssopus cretaceus Dubj.), Левкой душистый (Matthiola fragrans Bunge). Было показано, что оптимальной минеральной основой для изучаемых видов является среда Гамборга (В5). В то время, как большинство лабораторий работает с модификациями канонической питательной среды МС. Также было показано, что эффективной заменой синтетического гормона 6-БАП, является фитогормон метатополин. Так, для копеечника крупноцветкового оптимальная концентрация составляет 1мг/л, а для иссопа мелового — 0,5 мг/л.

Для левкоя душистого оптимальная среда В5 с добавлением кинетина в концентрации 1мг/л. По словам ученых, использование таких «мягких» (с низким мутагенным статусом) фитогормонов позволит эффективно сохранять редкие растения в культуре in vitro. Результаты исследования, выполненного при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования России в рамках государственного задания в сфере научной деятельности, изложены в научном журнале Horticulturae.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно