Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

В Пермском Политехе повысили точность нейросетей для распознавания изображений

Нейронные сети с каждым днем захватывают все больше различных сфер и автоматизируют множество процессов. Одно из популярных направлений — распознавание изображений. Его используют в медицинской диагностике, в автомобильной сфере для распознавания знаков на дороге, для навигации и визуального восприятия окружающей среды в робототехнике, для обнаружения инцидентов в системах видеонаблюдения. Требуется постоянная модификация и улучшение методов для снижения ошибок. Ученые ПНИПУ разработали подсистему машинного зрения, которая обеспечивает надежное распознавание мелких и разноудаленных от камеры объектов. Предложенная схема поможет, например, обнаружить оружие или опасные предметы в толпе.

Машинное зрение – это способность компьютеров «видеть» и понимать изображения так же, как это делают люди. С его помощью компьютер распознает лица на фотографиях и определяет типы объектов (например, машина, дерево, человек). Для решения задач обнаружения и идентификации используют нейронные сети. Но они могут выдавать ошибки, что отрицательно сказываются на точности всей системы.

У традиционной одноступенной схемы есть недостатки – игнорирование контекста при поиске объектов и отсутствие жесткой привязки размеров объекта на изображении к параметрам перспективы сцены (кадра). Из-за этого увеличивается количество неверных результатов. Также нейросетевая модель, обученная на универсальном наборе категорий, может неправильно распознавать объекты, если происходит изменение качества или ракурса изображения.

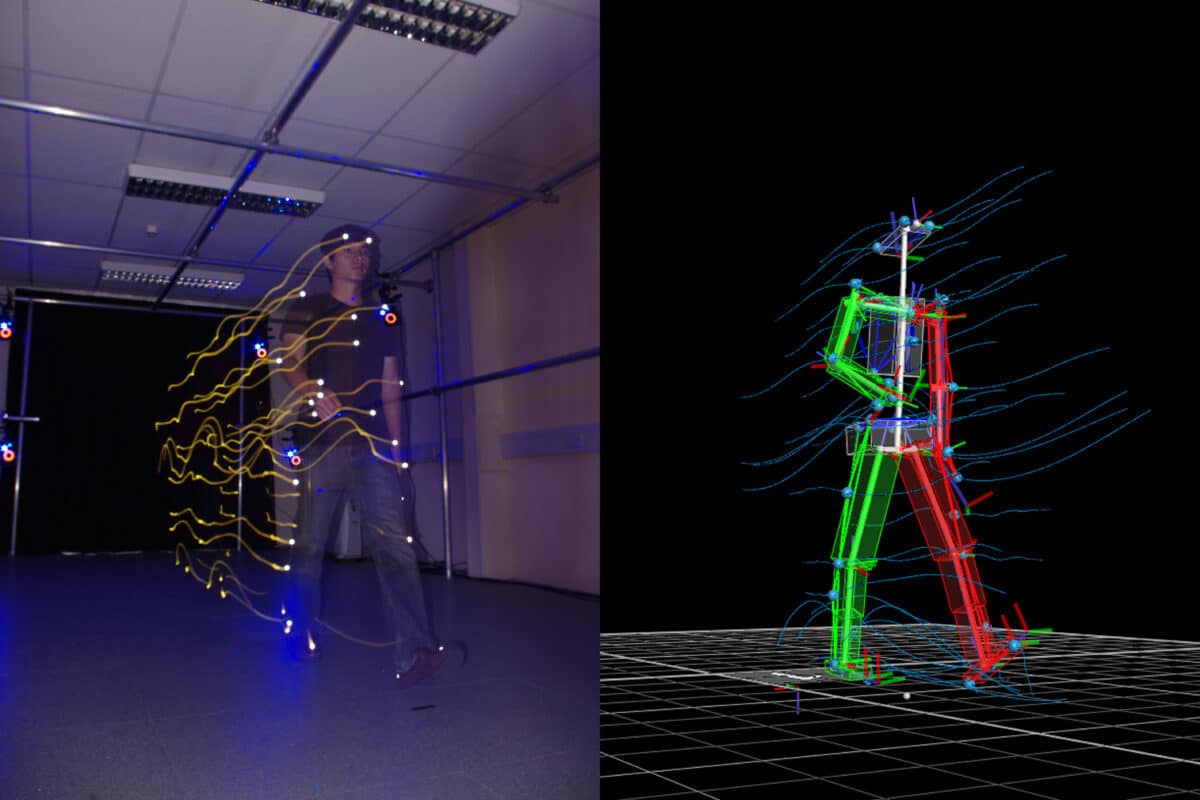

Ученые Пермского Политеха разработали подсистему машинного зрения, которая обеспечивает высокую точность классификации и сегментации. Классификация позволяет определить, к какой категории относится объект, а сегментация – выделить и обозначить его контуры. Политехники предложили двухступенную (двухэтапную) схему обработки изображений независимыми нейронными сетями. Она учитывает контекст сцены и адаптируется к степени удаленности объектов или изменению ракурса съемки.

Основной принцип разработанной политехниками схемы – разделение классов на «суперобъекты» и «вложенные объекты». На первом этапе нейросеть ищет и выделяет область интереса: остается только ограничивающий прямоугольник с суперобъектом («оружие» у «человека», «деталь» — часть «станка»), все остальное обрезается. Таким образом гарантируется, что искомый объект будет находиться внутри области интереса. На втором этапе происходит обнаружение и сегментация искомых объектов.

Такой подход, например, подходит для системы видеонаблюдения с возможностью обнаружения оружия и опасных предметов в толпе, когда люди находятся на разном расстоянии от камер. Обычная нейронная сеть может не различить носимое оружие на очень удаленных или очень приближенных позициях сцены. Но, если предварительно обнаружить силуэты всех людей на снимке, то детекция (распознавание) оружия будет более точной. Другие примеры – идентификация различных разноудаленных конструкций, механизмов со множеством деталей, аэрофотосъемка.

«Мы разработали новую схему обработки изображений с помощью нейронных сетей. Она находит объекты искомых категорий вне зависимости от их размеров, а также стабильна к изменению условий съемки. Увеличение точности на 25 процентов на отдельных тестовых изображениях происходит за счет искусственного ограничения назначения категорий и локализации объектов в контексте сцены обрабатываемого изображения», – поделился кандидат технических наук, доцент кафедры автоматики и телемеханики ПНИПУ Андрей Кокоулин.

Разработка ученых Пермского Политеха улучшит распознавание изображений с помощью нейросетей, повысит точность определения мелких и разноудаленных от камеры объектов. Предложенная схема поможет, например, обнаружить оружие или опасные предметы в толпе.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно