Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

В «ловушке для света» удалось получить новые режимы излучения с нарушенной симметрией

Физики научились управлять состояниями света с нарушенной симметрией в оптических микрорезонаторах — устройствах, которые называют «ловушками для света». Так, авторы экспериментально сгенерировали в микрорезонаторе переключаемые несимметричные — различные по интенсивности — волны, лазерные источники которых были изначально одинаковыми. Открытие будет полезно при разработке компактных фотонных устройств, например, сверхчувствительных датчиков, оптических переключателей и логических элементов.

Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Optics Letters.

В последние годы особый интерес у физиков вызывает явление, когда нарушается симметрия состояний света, например, возникают отличия в его интенсивности при изначально одинаковых значениях. Такой эффект можно получить в микрорезонаторах — «ловушках для света», способных «запирать» излучение в очень маленьком пространстве. Эти устройства изготавливают из так называемых нелинейно-оптических материалов, свойства которых зависят от интенсивности света. Симметрия состояний света может нарушаться, когда в микрорезонатор с противоположных сторон поступают изначально одинаковые по интенсивности световые волны.

Проходя сквозь среду, состояния света при определенных условиях могут измениться так, что интенсивность волны в одном направлении начинает сильно превышать интенсивность волны в противоположном направлении. Этот эффект можно использовать в самых разных устройствах: немагнитных оптических изоляторах (приборах, которые пропускают свет только в одном направлении) и циркуляторах (устройствах для перенаправления и распределения световых лучей); логических элементах, используемых для обработки информации; высокочувствительных детекторах и многих других.

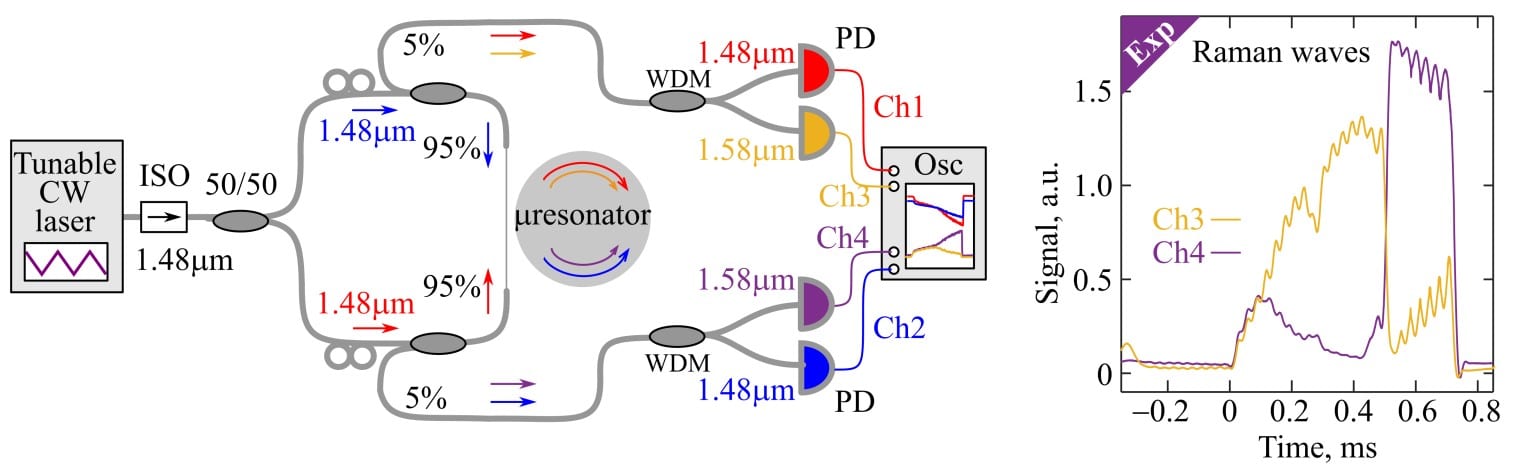

Схема эксперимента (слева); экспериментально измеренные интенсивности, демонстрирующие генерацию рамановских волн в симметричных состояниях и в состояниях с нарушенной симметрией (справа) / © Andrianov and Anashkina, Optics Letters, 2024

На сегодняшний день такое нарушение симметрии подробно описано в микрорезонаторах, преломляющие свойства которых зависят от интенсивности электрического поля, создаваемого световой волной. Этот случай называется керровской нелинейностью. Но подобный эффект практически не исследован в микрорезонаторах с другими типами нелинейностей.

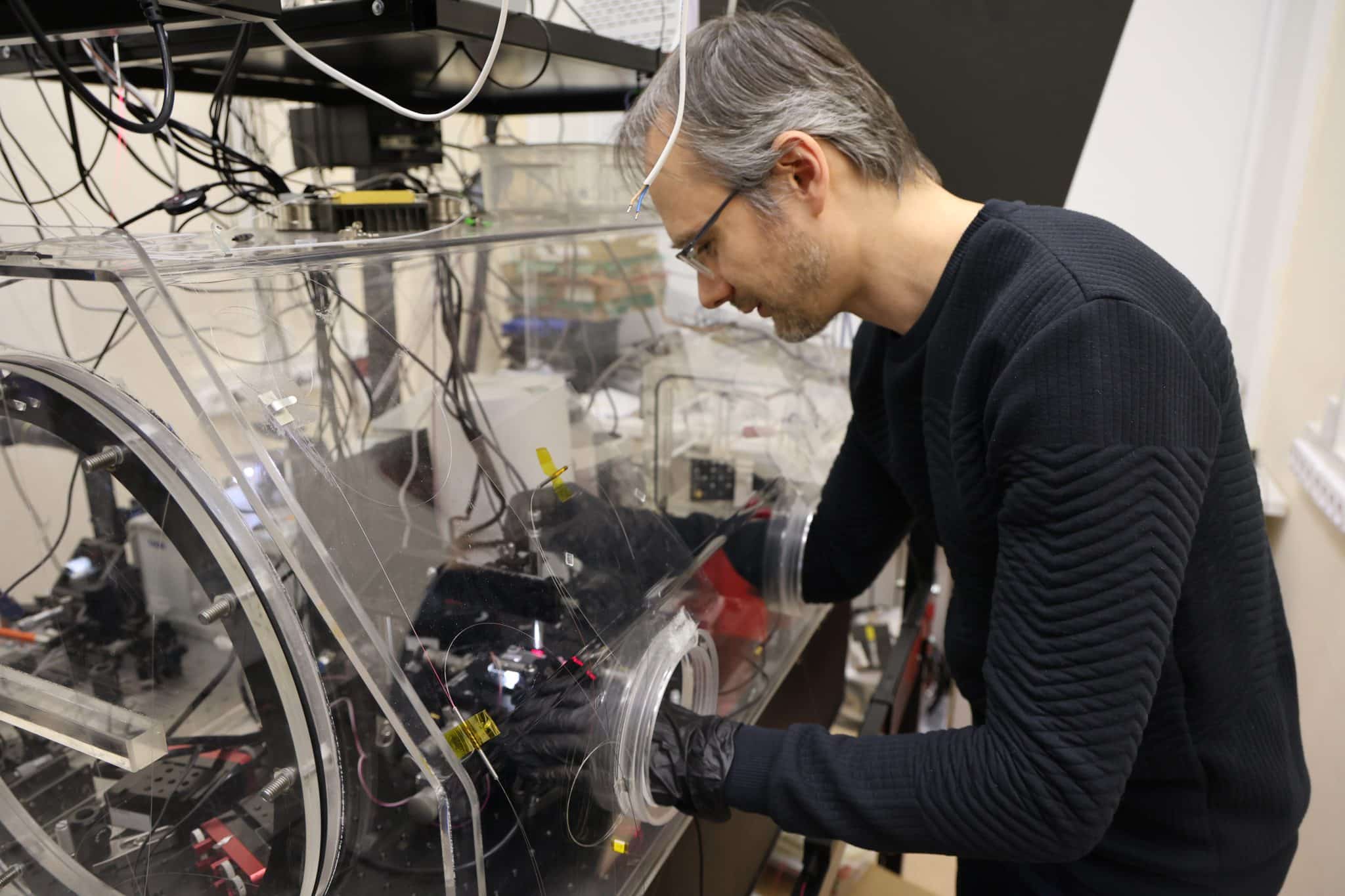

Ученые из Института прикладной физики имени А.В. Гапонова-Грехова РАН (Нижний Новгород) обнаружили, что в микрорезонаторах симметрия может нарушаться и восстанавливаться при генерации света за счет рамановской нелинейности. Этот тип нелинейности возникает, когда свет, проходя через среду, рассеивается на колебаниях молекул, из-за чего появляются, в дополнение к изначальным волнам, рамановские — с отличной от первоначальной частотой.

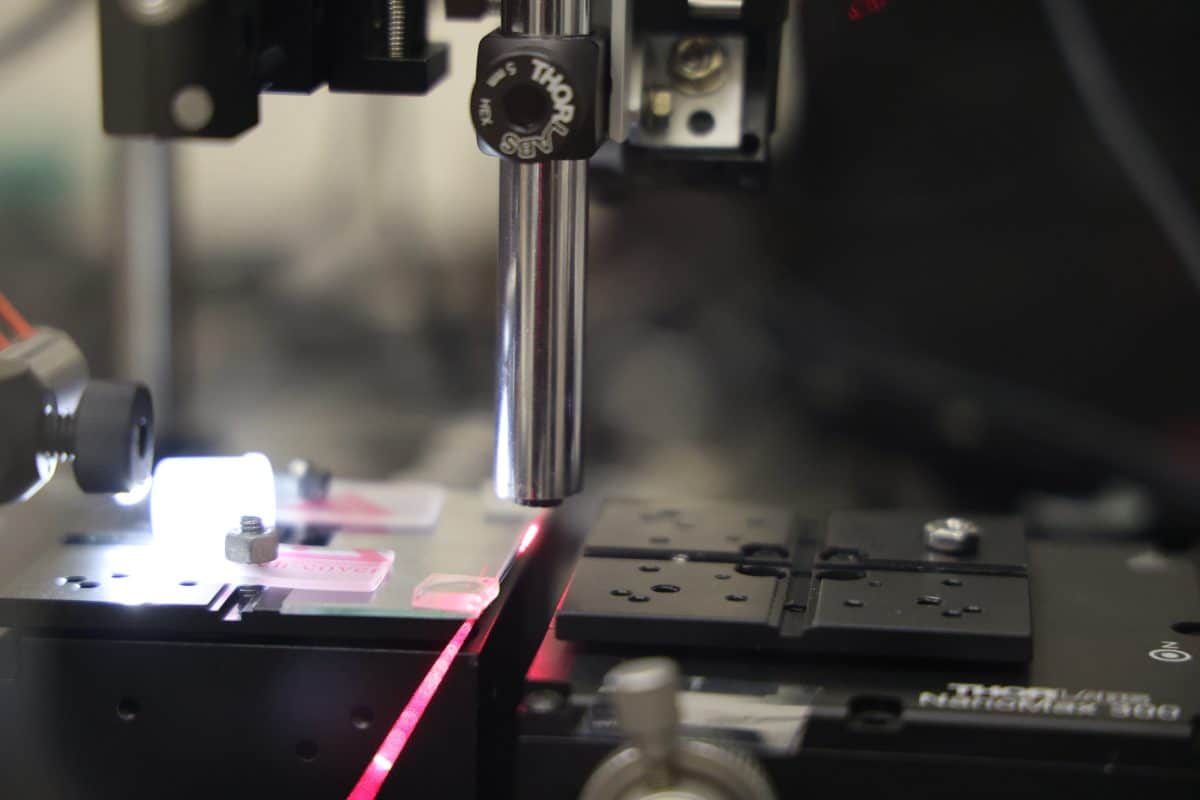

Исследователи изготовили микрорезонатор в виде шара с диаметром чуть больше 100 микрометров, что сопоставимо с толщиной человеческого волоса. Такое устройство получили из стеклянного оптического волокна. Симметрично с двух сторон на микрорезонатор направили пучки лазерного излучения одинаковой частоты. Из-за взаимодействия света со средой и его рассеяния при прохождении через микрорезонатор генерировались рамановские волны, частота которых была меньше исходных. При этом при определенных частотах противоположно направленные рамановские волны из симметричного состояния — с одинаковой интенсивностью — переходили в состояние с нарушенной симметрией, то есть их интенсивность стала различаться. Более того, впервые наблюдалось переключение между состояниями — волны с большей и меньшей интенсивностью могли меняться местами.

Таким образом, авторы экспериментально получили встречные рамановские волны с нарушенной симметрией и впервые наблюдали переключение между ними. Этот результат важен как с фундаментальной точки зрения, так и с прикладной, поскольку позволяет оперировать светом на длинах волн, отличных от лазерного источника, а также потенциально позволит увеличить чувствительность миниатюрных датчиков и других фотонных устройств.

«Мы экспериментально продемонстрировали, что, меняя частоту лазерного излучения, подаваемого на микрорезонатор, можно управлять состояниями рамановских волн. С уменьшением лазерной частоты изначально одинаковые по интенсивности (симметричные) рамановские волны становятся асимметричными — волна в одном из направлений начинает доминировать. При дальнейшей отстройке частоты лазера можно реализовать переключение между рамановскими состояниями, а также восстановить симметрию», — рассказывает участник проекта, поддержанного грантом РНФ, Алексей Андрианов, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией квантовой и нелинейной оптики сильно локализованных полей ИПФ РАН.

«Мы разработали математическую модель для описания наблюдаемого эффекта и смогли с ее помощью теоретически объяснить, как формируются состояния с нарушенной симметрией при рамановской генерации, а также предсказать поведение системы при различных параметрах, что важно при разработке компактных фотонных устройств», — подводит итог руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Елена Анашкина, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории экстремальной нелинейной оптики ИПФ РАН.

Особая физиологическая чувствительность к музыке, стихам, картинам, когда на пике удовольствия по коже бегут мурашки, может быть заложена в генах и передаваться по наследству, пришли к выводу ученые.

3 марта жителей Земли ожидает первое полное лунное затмение этого года. Почти на час Луна будет закрыта тенью планеты и приобретет характерный красновато-медный оттенок. Ученый Пермского Политеха объяснил природу явления, рассказал, почему Луна меняет цвет, от чего зависит оттенок и где это можно будет увидеть.

Наша тяга к алкоголю может объясняться тем, что мы — потомки фруктоядных обезьян, регулярно питавшихся ферментированными фруктами и даже специально искавших такие плоды, предположили биологи. Так называемую гипотезу о пьяной обезьяне частично подтвердили результаты анализов мочи диких шимпанзе: они показали, что приматы действительно получают этанол из поедаемых ими забродивших фруктов.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Наша тяга к алкоголю может объясняться тем, что мы — потомки фруктоядных обезьян, регулярно питавшихся ферментированными фруктами и даже специально искавших такие плоды, предположили биологи. Так называемую гипотезу о пьяной обезьяне частично подтвердили результаты анализов мочи диких шимпанзе: они показали, что приматы действительно получают этанол из поедаемых ими забродивших фруктов.

В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно