Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

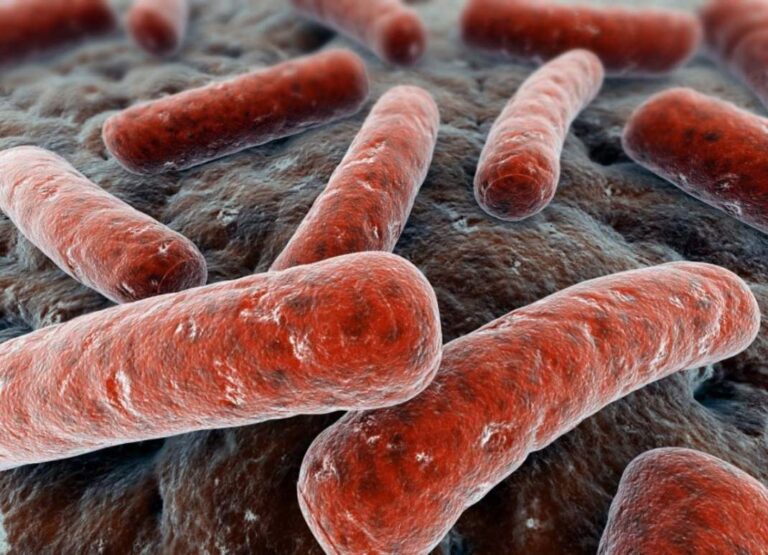

В ДВФУ выяснили, как регионы России влияют друг на друга по уровню заболеваемости туберкулезом

Исследователи лаборатории анализа данных и прикладных эконометрических исследований Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета смоделировали показатели заболеваемости населения туберкулезом в регионах России. Предварительные результаты показали, что увеличение туберкулеза в определенных регионах связано с ростом заболеваемости в соседних областях.

Исследование опубликовано в журнале «Теория и практика общественного развития». Как сообщили ученые ДВФУ, в 2021 году показатель заболеваемости туберкулеза составлял 30,2 человек на каждые 100 тысяч населения в России. При этом наблюдается достаточно большая вариация этого показателя между регионами. В пятерку регионов с наиболее высоким значением такого показателя входят: Чукотский автономный округ (149,4), Республика Тыва (118,4), Кемеровская область — Кузбасс (69,1), Еврейская автономная область (68,4) и Приморский край (66,8).

При этом есть регионы, где уровень заболеваемости составляет менее 10 человек. Например, Рязанская область (10,4) и Вологодская область (10,3). В период с 2016 по 2021 годы во всех регионах страны наблюдалось снижение показателей заболеваемости (максимальное снижение в Рязанской области в размере 68 процентов). В период с 2019 по 2021 год сразу в трех регионах наблюдался прирост заболеваемости, а по итогам 2021 года сразу в 22 регионах России наблюдался прирост (в Республике Тыва сразу на 47 процентов).

В качестве внутрирегиональных факторов, влияющих на показатели заболеваемости, ученые рассмотрели долю лиц пожилого возраста, долю городского населения, склонность к преступности, соотношение мужчин и женщин, коэффициент демографической нагрузки, разводимость, обеспеченность врачами, число больничных коек, долю бедных, безработицу, реальные доходы на душу населения, уровень образованности и загрязнение воздуха.

Также исследователи рассмотрели уровень заболеваемости в период с 2012 по 2020 годов. Они выявили, что туберкулеза в соседних регионах на одного человека приводит к росту заболеваемости в любом другом регионе в среднем на 0,8 человек . При этом рано судить о том, является ли данная связь причиной или следствием.

В простых моделях увеличение доли лиц пожилого возраста на один процент в регионе приводит к снижению показателя заболеваемости на 1,2 человека на 100 тысяч населения. Более продвинутые модели показывают, что увеличение доли лиц пожилого возраста на один процент в регионе приводит к увеличению показателя заболеваемости на 4,7 человека на 100 тысяч населения. Однако для однозначной идентификации причинной связи нужно использовать дополнительные техники, например, квазиэкспериментальные методы.

«Полученные результаты имеют важное значение, когда необходимо объяснить, почему именно в регионе наблюдается тот или иной показатель заболеваемости. Например, для того, чтобы сформировать региональную программу, направленную на ее снижение. Очевидно, что формирование оптимального набора мероприятий в соответствующей государственной программе должно в первую очередь определяться тем, какие факторы в большей степени и являются ключевыми в конкретном регионе.

Одни и те же мероприятия могут быть эффективными, если существенен вклад таких переменных, как пол, образование, безработица и совершенно неэффективными, если все дело в возрасте, образовании и экологии. Фактически подобные модели являются необходимым элементом формирования адресной политики в соответствующих направлениях, как в части формирования новых программ, так и анализа неэффективности уже реализованных», — отметил руководитель Лаборатории анализа данных и прикладных эконометрических исследований ШЭМ ДВФУ Артур Нагапетян.

Для снижения уровня заболеваемости ученые предлагают применять современные технологии мониторинга данных в реальном времени. Например, для выявления очагов заражения использовать обезличенные микроданные — передвижение и места посещения уже зараженных лиц. Научная работа подготовлена при поддержке проекта «Пространственно-авторегрессионный анализ показателей заболеваемости по направлениям заболеваний в регионах РФ» Фонда целевого капитала ДВФУ.

Отметим, исследование проводилось на платформе «Медстатан», которую создали в 2021 году в ШЭМ ДВФУ. Она предназначена для анализа заболеваемости в регионах, выявления причин и принятия решений для исправления ситуации на основе данных. «Медстатан» использует обезличенные данные медицинских информационно-аналитических центров, информсистемы «Демография», операторов связи и Росстата.

На основе этого пользователи могут получить информацию, какие болезни требуют наибольшего внимания в регионе, почему наблюдается тот или иной уровень заболеваемости и как он определяется наблюдаемыми факторами. Помимо социально-экономических, демографических и эколого-гигиенических факторов учитывается влияние соседних регионов, историко-культурные особенности и география.

17 февраля 2026 года произойдет первое в этом году солнечное затмение, которое будет иметь кольцеобразный тип. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал, почему февральское затмение не похоже ни на одно другое, когда его ожидать и кому посчастливится стать свидетелем редчайшего «огненного кольца».

В нервной системе пациентов с этим заболеванием обнаружили значительные скопления иммунных клеток, нацеленных на вирус. Это может свидетельствовать о том, что вирус Эпштейна — Барр способен активно провоцировать иммунную систему.

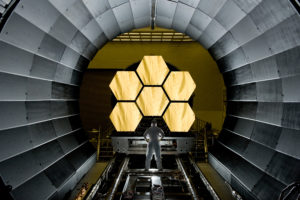

Целый ряд открытых ими галактик должен был возникнуть всего через 100 миллионов лет после Большого взрыва, что само по себе непросто согласовать с общепринятой физикой. Но одна из них по возрасту формально выглядит или ровесником Большого взрыва, или даже старше него. Если этот возраст подтвердится, Стандартная космологическая модель потеряет статус стандартной.

17 февраля 2026 года произойдет первое в этом году солнечное затмение, которое будет иметь кольцеобразный тип. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал, почему февральское затмение не похоже ни на одно другое, когда его ожидать и кому посчастливится стать свидетелем редчайшего «огненного кольца».

В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».

Латентный железодефицит и железодефицитная анемия остаются одними из самых распространенных патологических состояний. Пациенты нередко задаются вопросом: возможно ли скорректировать дефицит железа, лишь обогатив рацион железосодержащими продуктами, вроде красного мяса, свеклы, гранатов? Несмотря на логичность этого подхода, современные клинические рекомендации единодушно указывают на его несостоятельность в качестве основного лечения.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно