Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Ученые рассказали, как массивные выбросы метана влияют на потепление в Арктике

Во время экспедиций в моря Восточной Арктики и Карское море ученые исследовали тепловые свойства донных отложений. На шельфе моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря были открыты многочисленные зоны разгрузки пузырькового метана, что по мнению исследователей влияет на потепление климата в Арктике.

Исследование опубликовано в журнале Marine and Petroleum Geology. Во всем мире происходит глобальное потепление. При этом особые опасения вызывает Арктика, где этот процесс в 3–4 раза быстрее, чем в среднем по миру. С начала индустриальной революции XIX века Земля нагрелась примерно на 0,8 °C, в то время как Арктика — на 2–3 °C за этот же период. В 2005 году потепление в Арктике уже достигло двух °C, а в 2018 году — четырех, что превышает самые пессимистичные прогнозы Парижского соглашения на 2100 год.

Восточно-Сибирский арктический шельф вмещает около 80 процентов всей подводной мерзлоты Земли и хранит гигантские запасы гидратов метана (СН4). Их стабильность определяется состоянием подводной мерзлоты, в первую очередь режимом температуры и солености в системе «придонная вода — донные отложения». Термическое состояние подводной мерзлоты в настоящее время приближается, а в отдельных регионах уже достигло точки таяния. Эти процессы привели к увеличению выделения метана из дестабилизированных гидратов в атмосферу.

Ученые считают, что такие темпы потепления в Арктике вызваны сокращением площади и толщины льдов Северного Ледовитого океана, ледников Гренландии и других островов. Чтобы понять сложный механизм влияния климатических факторов на процесс таяния ледников, необходимо проводить исследования донных отложений.

За последние 30 лет было выполнено около 50 морских и прибрежных экспедиций и проведен ряд исследований в 1990-х, 2000-х и 2010-х годах. Однако до сих пор малоизучен механизм, объясняющий высокую скорость деградации мерзлоты. Для решения этого сложного вопроса на научно-технологической платформе Тихоокеанского океанологического института имени В.И. Ильичева, Сколтеха и ВШЭ были объединены группы морских геохимиков и геокриологов — специалистов из МГУ, ИО РАН и других ведущих институтов и университетов. В исследованиях также приняли участие стратегические партнеры из Стокгольмского университета под руководством академиков Шведской королевской академии наук Орьяна Густафссона и Мартина Якобссона.

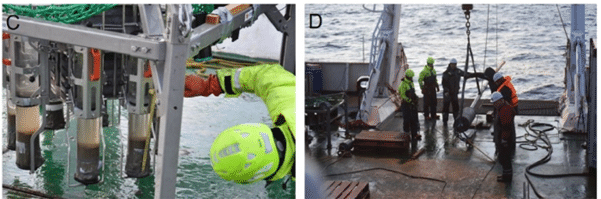

Представленное исследование основано на данных, полученных во время экспедиций в Восточно-Сибирском, Лаптевых и Карском морях во время 78-го и 82-го рейсов российского судна «Академик Мстислав Келдыш» в 2020 году и экспедиции 2014 года SWERUS-C3 судна I/B Oden. В экспедиции измерялись теплоемкость — способность донных отложений удерживать тепло и теплопроводность (возможность передавать тепло). Пробы отложений отбирались на 110 комплексных океанологических станциях при помощи бокс-корера, мультикорера и гравитационных геологических труб.

Морские исследования выявили новые места массированной разгрузки пузырькового метана (сипы) в Восточно-Сибирском море и море Лаптевых. Бурлящие потоки метана поднимались через толщу воды толщиной 45 метров и достигали поверхности моря. Исследование показало, что на территории Восточно-Сибирского, Лаптевых и Карского шлейфов имеются незамерзающие (свободные ото льда) охлажденные отложения.

Отложения свободны ото льда, поскольку их температура как минимум на 0,6 °С выше точки замерзания. Самая большая разница между температурой на месте и точкой замерзания оказалась на континентальном склоне моря Лаптевых (до 2,5 °С) и на внутреннем шельфе, подверженном воздействию тепловых шлейфов крупных рек.

«Смешение соленой морской и пресной речной воды приводит к снижению солености морской воды, а как следствие — к повышению температуры замерзания, — объясняет заведующий Лабораторией арктических исследований ТОИ ДВО РАН и научный руководитель Института экологии НИУ ВШЭ Игорь Семилетов.

— В будущем этот эффект может привести к потеплению придонных вод и поверхностных осадков на мелководье шельфа Восточно-Сибирского моря на 2–3 °C. Более того, наши многолетние всесезонные данные показывают, что в прибрежной зоне Восточно-Сибирского арктического шельфа среднегодовая температура придонной воды в течение 1999–2012 годов повысилась на 0,5 °C, а летом это повышение достигает более одного градуса Цельсия. Мы предполагаем, что это потепление воды может быть вызвано увеличением стока реки Лены — крупнейшей реки Северной Евразии».

Авторы статьи обнаружили, что метановые аномалии не всегда сопровождаются повышенными температурами донных отложений. Так, на участках более теплых донных отложений северного шельфа моря Лаптевых были обнаружены метановые аномалии. Однако в районе Восточно-Сибирского шельфа повышения температуры в зонах массированной разгрузки метана не было. Исследователи предполагают, что это обусловлено большей толщиной подводной мерзлоты и более молодым возрастом разгрузки метана.

«В общем понимании тепловые свойства донных отложений зависят от размера частиц, влажности и плотности, — комментирует аналитик Института экологии НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник Центра добычи углеводородов Сколтеха Евгений Чувилин. — Например, в образце донного осадка с моря Лаптевых, где преобладали песчаные частицы, теплопроводность была почти в два раза выше, чем у образца из алевритовой глины, отобранного на Карском море. В целом вариации составляют ±20% для теплопроводности и ±10 для теплоемкости. Полученные средние значения 1,0 Вт/(м·K) для теплопроводности и 2900 кДж/(м3·К) для теплоемкости могут быть использованы в практических приложениях, связанных с теплофизическими и теплотехническими расчетами на Арктическом шельфе».

«Сегодня развитие мировой климатологии испытывает трудности, обусловленные в первую очередь недостатком знаний о степени влияния антропогенных и естественных факторов на изменение климата. Полученные нашей командой результаты могут помочь в разработке алгоритмов для моделирования будущего состояния системы «подводная мерзлота — гидраты» и экосистем российских арктических морей, а также для разработки пакета рекомендаций для принятия государственных решений по дальнейшему освоению российской Арктики, основанных на результатах новой базы данных», — считает Игорь Семилетов.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно