Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Российские ученые раскрыли причину изменчивости океанических течений на глубине более четырех тысяч метров

Ученые Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН, Морского гидрофизического института РАН и МФТИ обнаружили новый механизм изменчивости циркуляции антарктических вод во впадинах Мирового океана и показали, что даже небольшие вихри на поверхности способны изменять, а в некоторых случаях даже останавливать, придонные течения на глубине более 4000 метров. Эти течения важны с точки зрения климата — именно они переносят наиболее холодные воды из Антарктики к экватору. Физические механизмы, влияющие на это движение, важны для понимания того, как океан перераспределяет тепло между низкими и высокими широтами.

Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports. Глубинные течения, а также их временная изменчивость остаются наименее изученной частью циркуляции Мирового океана: они невидимы со спутников, не охвачены большинством автономных станций и редко моделируются численными способами. В итоге большинство исследований основано на очень дорогих и трудоемких наблюдениях со специализированных научно-исследовательских судов. В отличие от поверхностных течений, на абиссальную (зона глубин более 3000 метров) циркуляцию существенное влияние оказывает рельеф дна. Так, ключевыми точками, обеспечивающими перенос антарктических донных вод между океаническими котловинами, являются глубоководные проходы, каналы, впадины, желоба и зоны разломов на дне океана. Мониторинг течений в этих ключевых точках и дает основные данные о глубинном водообмене между соседними котловинами.

«Рельеф дна Мирового океана нам известен меньше, чем поверхность Луны или некоторых других планет. При этом именно он полностью определяет глубоководные течения, которые остаются самым неизученным звеном океанической циркуляции. В то время как течения в верхнем слое океана хорошо видны со спутников и достаточно точно рассчитываются с помощью современных компьютерных моделей, придонная циркуляция на глубине трех-четырех километров, как правило, недоступна для таких автоматических методов.

Основным методом исследования остаются экспедиции и измерения непосредственно на месте. Однако удаленность районов исследования, глубины в несколько километров и большие пространственные масштабы исследуемых течений делают эти работы крайне сложными, и течения во многих абиссальных каналах и проходах до сих пор ни разу не измерялись. Именно эти, пока тайные течения океана и являются предметом исследования нашей лаборатории», — рассказал о проекте Дмитрий Фрей, ведущий научный сотрудник лаборатории гидрологических процессов Института океанологии им. Ширшова РАН, доцент кафедры термогидромеханики океана МФТИ.

Ученые проводили исследования в Атлантическом океане, глубинный слой которого заполнен холодной и плотной водой с потенциальной температурой ниже двух градусов. Эта водная масса занимает более трети всего объема Мирового океана, и ее распространение на север является основным компонентом термохалинной циркуляции — типа водообмена, который образуется в результате разницы в плотности воды. Термохалинная циркуляция зависит также от температуры и солености воды и оказывает влияние на климат Земли в глобальном масштабе.

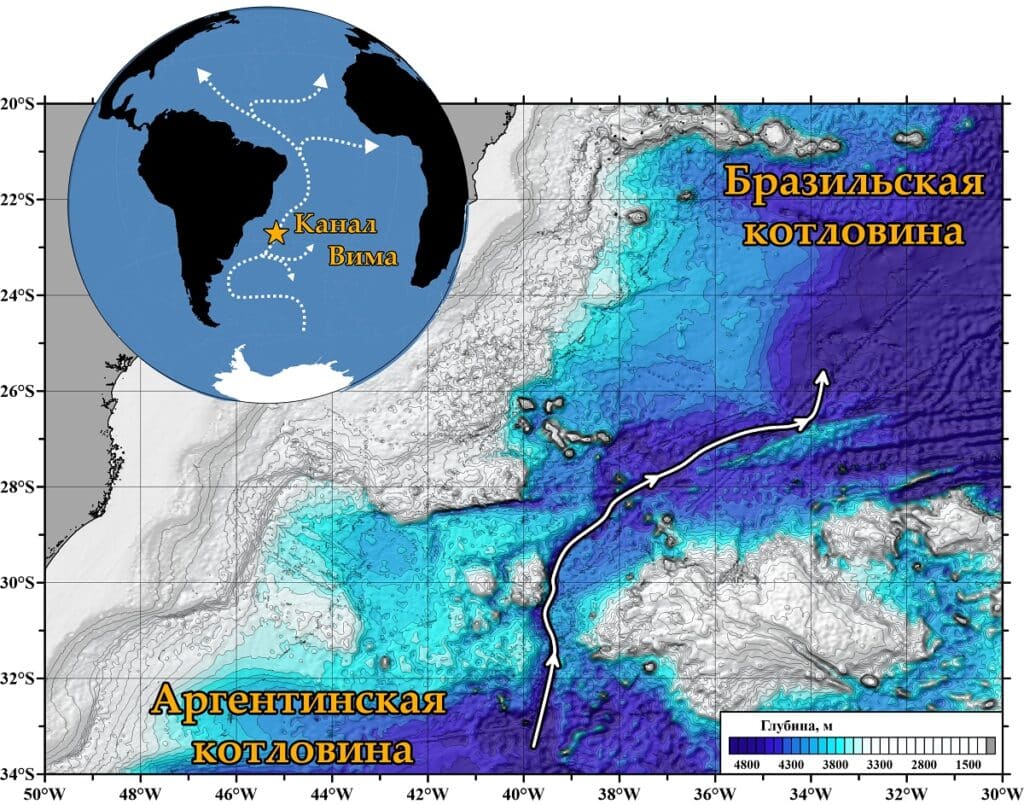

Особое внимание ученых привлекает канал Вима — узкий, длинный канал протяженностью 700 километров на дне, который соединяет две крупномасштабные котловины Юго-Западной Атлантики: Аргентинскую и Бразильскую. В канале Вима наблюдается одно из самых сильных абиссальных течений в Мировом океане — скорость потока может превышать полметра в секунду, что всего вдвое медленнее Гольфстрима, а расход воды через канал как минимум в десять раз превышает сток Амазонки — самой полноводной реки в мире. Этим потоком и был промыт канал Вима — процесс происходит десятки миллионов лет, и сейчас высота стенок канала достигает 500 метров. Подобные глубоководные каналы являются ключевыми точками, контролирующими придонную циркуляцию: они определяют пути распространения донных вод, влияют на водообмен между океаническими котловинами и задают потенциальную температуру в придонном слое Мирового океана.

Исторически ученые получали знания о глубинной циркуляции главным образом по данным измерений термохалинных свойств (температуры и солености) воды, а не по прямым измерениям скорости течений. Однако в узких проходах наподобие канала Вима поток существенным образом ускоряется и его структура становится более информативной, что привлекает к нему внимание исследователей всего мира. При этом измерения, выполненные в канале в течение последних 40 лет, показали, что донные воды в этом районе стабильно теплеют, при этом тренд температуры составляет 0,0019 градуса в год. Сопоставимые тренды потепления наблюдаются в океанских глубинах разных регионов. Ранее измерения показали, что придонная скорость в зависимости от местоположения в канале достигает 55 сантиметров в секунду, однако наблюдения, выполненные в разное время с начала 1980-х годов, выявили наличие изменчивости как в скорости придонного потока, так и в его потенциальной температуре.

«Канал Вима является уникальной природной лабораторией, позволяющей нам исследовать крупномасштабные течения в абиссали Мирового океана. В данном случае на примере канала удалось исследовать временную изменчивость течений, механизмы которой остаются малоизученными. Ученым известно, что периодически поток в канале Вима практически полностью останавливается, а периодически, наоборот, ускоряется почти в два раза. Движущей силой для потока воды в канале является накопленная потенциальная энергия: Аргентинская и Бразильская котловина, по сути, являются сообщающимися сосудами, заполненными водой разной плотности.

Поскольку вода в абиссали Аргентинской котловины более холодная и, соответственно, более тяжелая, формируется поток воды через канал в Бразильскую котловину, где воды в абиссали более теплые и легкие. Таким образом, причины возникновения течения известны, но вот почему наблюдается такая сильная изменчивость? Ответа на этот вопрос нет, и механизмы подобных изменений крайне сложно отследить из-за почти полного отсутствия данных на таких глубинах. Цель нашей работы — приблизиться к пониманию изменчивости абиссальных течений и показать, что процессы на поверхности океана имеют более существенную связь с придонной циркуляцией, чем считалось ранее», — подчеркнул Дмитрий Фрей.

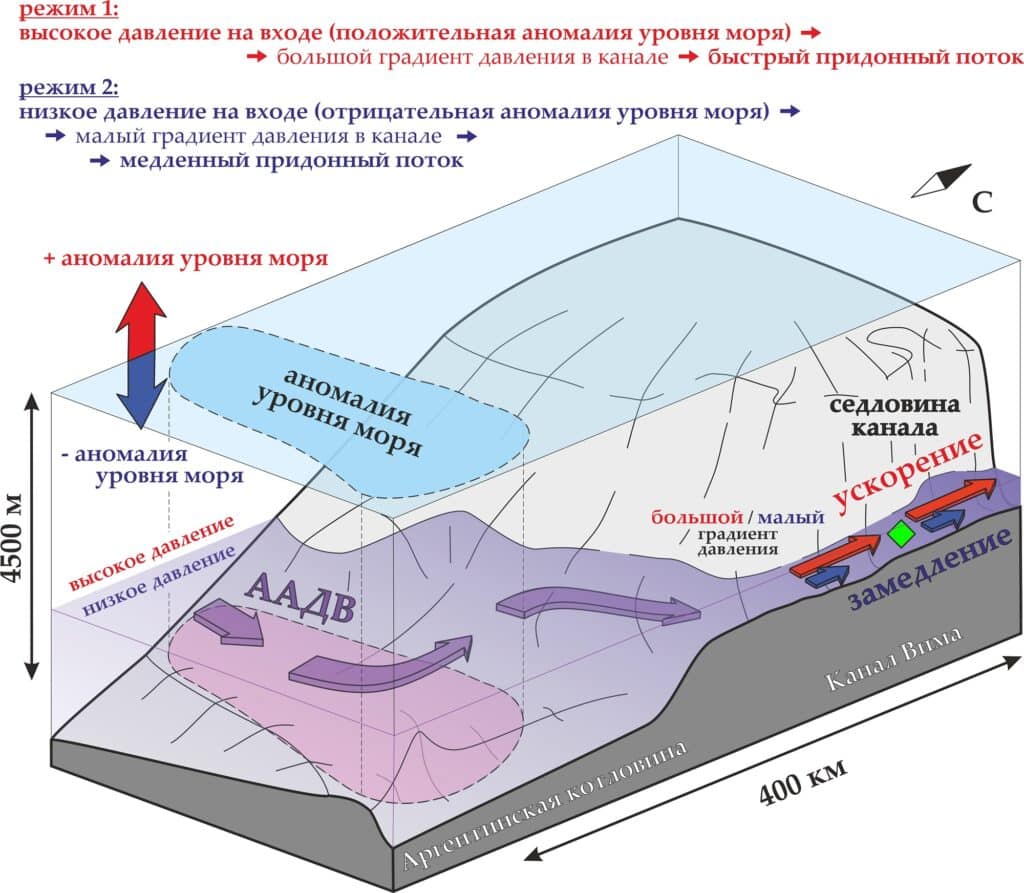

Ученые предложили простое объяснение наблюдаемых изменений придонного течения в канале Вима, включая периодические остановки течения. Основная идея состоит в том, что мезомасштабные вихри (круговые движения воды в верхнем слое океана) изменяют гидростатическое давление во всей толще воды. Гидростатическое давление на входе в канал отличается от давления на выходе, и эта разница заставляет глубинные воды проходить через канал. Естественно предположить, что изменения давления приводят к изменению скорости глубинного течения.

«За счет большей плотности вод в Аргентинской котловине давление на входе в канал всегда выше, чем на выходе, — эта разница и создает силу, которая приводит в движение воду в канале. В нашей работе мы обнаружили, что это давление существенным образом зависит от процессов на поверхности. Локальные изменения уровня моря, связанные в первую очередь с проходом циклонических и антициклонических вихрей, приводят к изменению давления не только в верхнем слое океана, но и во всей его толще вплоть до абиссальных глубин.

При этом изменения уровня моря хорошо отслеживаются с космических спутников. При сопоставлении данных со спутников и данных подводной автономной обсерватории, установленной на глубине 4500 метров в канале Вима, была обнаружена четкая корреляция между процессами на поверхности и в глубине океана. Процессы на поверхности оказались достаточно сильными, чтобы повлиять на скорость течения на глубине более четырех километров, а раньше считалось, что на такой глубине это влияние несущественно», — заключил Дмитрий Фрей.

Подводная обсерватория, позволившая ученым сделать такой вывод, простояла на дне канала Вима в течение почти четырех лет. Помимо исследования динамики течений, такие данные позволяют фиксировать долговременный тренд потепления абиссальных вод. Эти данные также используются для настройки современных компьютерных моделей, позволяющих рассчитывать всю трехмерную циркуляцию Мирового океана. Физический механизм, описанный в представленном исследовании, открывает дискуссию о важности мезомасштабных вихрей и процессов на границе океана и атмосферы в водообмене между глубоководными котловинами, переносе тепла в океане и возможных реакциях океана на наблюдаемое повышение уровня моря в условиях меняющегося климата.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно