Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Разработан алгоритм для точного вычисления квантовых систем

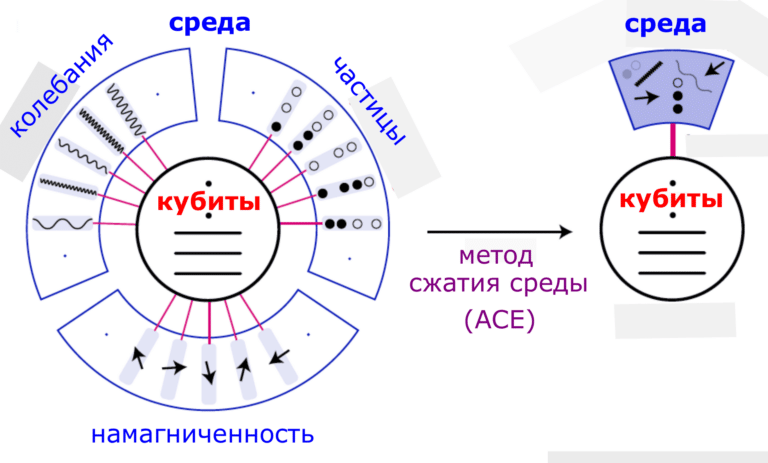

Исследователи Центра квантовых метаматериалов МИЭМ НИУ ВШЭ совместно с коллегами из Германии и Великобритании предложили алгоритм автоматического сжатия произвольных сред (Automated Compression of Arbitrary Environments — ACE). Он дает качественно новые возможности точных вычислений для исследования динамики квантовых систем. По мнению ученых, новый метод поможет в проектировании квантовых компьютеров и новых систем связи.

Результаты работы опубликованы в журнале Nature Physics. В обычных компьютерах за передачу информации отвечают биты — нули и единицы, в квантовых компьютерах их заменяют квантовые биты (кубиты). У кубитов, как и битов, два основных значения (состояния) — 0 и 1. Однако, в отличие от бита, кубит означает, что система находится в обоих состояниях одновременно. Это выглядит необъяснимым парадоксом, но может быть проиллюстрировано простой аналогией с монетой. Классический бит 0 (1) — это монета, лежащая орлом либо решкой вверх.

А кубит — это вращающаяся монета, у нее тоже есть орел и решка, но это можно узнать только после остановки вращения, то есть после разрушения первоначального состояния монеты. Остановка вращения — аналог квантового измерения, в результате которого выбирается одно из двух состояний кубита. Для квантовых вычислений нужно, чтобы разные кубиты были связаны: например, состояния 0 (1) одного кубита были однозначно связаны с состояниями 0 (1) другого. Эта связь между состояниями называется квантовой запутанностью.

Главная проблема квантовых вычислений на практике возникает из-за того, что кубиты окружены средой и взаимодействуют с нею. В процессе взаимодействия квантовая запутанность кубитов исчезает — они распутываются. Понять это можно, используя аналогию с двумя монетами. Если две одинаковые монетки одновременно запустить вращаться, а потом одновременно остановить через небольшое время, то могут выпасть одинаковые результаты, например «решка — решка» или «орел — орел». Эта синхронность между вращением монеток — аналог квантовой запутанности. Однако если дать монеткам вращаться подольше, то их движение будет постепенно терять синхронность.

При остановке решка (орел) одной монеты уже не будет выпадать синхронно с решкой (орлом) другой. Потеря синхронности происходит вследствие того, что при вращении монеты теряют энергию из-за трения со столом, и происходит это по-разному. В квантовом мире трение (потеря энергии из-за взаимодействия со средой) со временем приводит к потере синхронности, или квантовой когерентности кубитов. Происходит расфазировка кубитов: фаза квантового состояния (угол поворота монеты) меняется во времени почти случайным образом, что приводит к потере квантовой информации, и квантовые вычисления становятся невозможными.

Основная задача, над которой сегодня работают многие исследователи, — сохранить когерентность квантового состояния как можно дольше, а для этого необходимо уметь как можно точнее описывать его эволюцию во времени (квантовую динамику). Ученые из Центра квантовых метаматериалов МИЭМ совместно с коллегами из Германии и Великобритании предложили свое решение для изучения взаимодействия кубита со средой и изменения его квантового состояния со временем — алгоритм «Автоматическое сжатие произвольных сред».

«Сложность расчета квантовой динамики состоит в том, что среда обладает практически бесконечным числом колебательных мод — степеней свободы. Фактически нужно рассчитать динамику одной квантовой системы в окружении триллионов других. Прямой расчет тут невозможен, никакой компьютер с этим не справится. Однако далеко не все изменения среды одинаково важны. Часть среды, которая находится далеко от нашей квантовой системы, не сильно влияет на ее динамику. Это разделение на «важные» и «неважные» степени свободы среды и лежит в основе нашего метода», — комментирует один из авторов статьи, директор Центра квантовых метаматериалов МИЭМ ВШЭ Алексей Вагов.

В трактовке квантовой механики, предложенной знаменитым американским физиком Ричардом Фейнманом, для расчета квантового состояния системы надо вычислить сумму всех возможных путей, по которым это состояние может быть достигнуто. Согласно этому подходу, квантовая частица (система) может двигаться вперед или назад, вправо или влево, даже вперед во времени или назад. Чтобы вычислить конечное состояние частицы, надо сложить квантовые вероятности всех подобных траекторий.

«Проблема в том, что таких путей слишком много, даже если частица одна, а что уж говорить — для всей среды. Наш алгоритм предлагает метод, как учитывать только такие траектории, которые вносят вклад в динамику кубита, отбросив те, вклад которых в эту динамику пренебрежимо мал, — поясняет Алексей Вагов. — В нашем методе эволюция кубита и среды — это произведение тензоров — матриц или таблиц чисел, представляющих состояние всей системы в разные моменты времени. А дальше мы отбираем только те части тензоров, которые важны для динамики системы».

Ученые подчеркивают, что алгоритм «Автоматическое сжатие произвольных сред» реализован в виде компьютерного кода, который находится в открытом доступе. По мнению авторов статьи, он открывает качественно новые возможности точных вычислений для исследования динамики большого количества квантовых систем. С помощью него, например, можно рассчитать, как быстро распутываются пары запутанных фотонов в линиях передачи квантовой телефонии, на какое расстояние можно «телепортировать» квантовую частицу или за какое время происходит расфазировка кубитов квантового компьютера.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Пройдя перигелий 30 октября 2025 года — ближайшую к Солнцу точку на своей траектории, — 3I/ATLAS буквально взорвалась активностью: объект выбросил мощные потоки воды, монооксида углерода (СО), углекислого газа (СО₂) и органических молекул, превратившись в полноценную комету. Наблюдения с помощью космической обсерватории SPHEREx впервые позволили увидеть, как вещество из другой звездной системы начинает полностью испаряться под Солнцем, раскрывая свой изначальный химический состав.

Ученые Томского государственного университета изучили историческую память современного человека и его восприятие событий Гражданской войны в России (1917–1922 годы). Эксперимент проводился с применением айтрекинговых технологий: испытуемым нужно было просмотреть визуальные образы и символы на плакатах эпохи Гражданской войны. Выяснилось, что люди старшего возраста интуитивно в большей мере симпатизируют красным, образ Белого движения размыт в сознании людей, и до сих пор в обществе нет ясного и однозначного отношения к Белой армии.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Приблизительно 4,5 тысячи лет назад в Британии произошла быстрая и масштабная смена населения. Неолитические народы, построившие Стоунхендж и большинство других памятников, практически исчезли, их заменили представители другой культуры. Долгое время археологи спорили, откуда пришли новые люди, которым так быстро удалось покорить остров. Ответ нашла международная команда генетиков.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно